日産エンジン01 【1929〜1979】

「技術の日産」の序章

数々の名エンジンを生み出し、日本の原動機製造のベンチマークとして長く君臨し続けている日産自動車。その起源は、日産のルーツのひとつである「ダット自動車製造」が開発した乗用車用エンジンにまで遡る。

1929年に登場したDAT91型は当初、直列4気筒465ccのサイドバルブ(SV)方式を採用していた。創始者の鮎川義介が1933年にダットサンの製造権を譲り受け、日産自動車を発足すると、早速エンジンの改良に取り組む。そして1935年には排気量を722ccに拡大した7型ユニットを開発し、ダットサン14型に搭載した。7型ユニットは戦後も改良が続けられ、そのノウハウを生かしながら1950年にはD10型(DB-2やスリフト・セダンDS-2に搭載)、54年にはB型(コンバー・セダンDS-6やダットサン113などに搭載)という新ユニットを開発した。

一方、日産は欧州の優れた自動車技術を習得しようと、1952年に英国オースチン社と技術提携の契約を結ぶ。ノックダウン生産に選ばれた車種はオースチンA40。53年4月には国内組み立て第1号車がラインオフし、翌月から販売が始まった。このモデルに搭載されたエンジンは1G型1197cc直列4気筒OHV。55年には1H型の1.5Lに進化し、さらに57年にはダットサン210に搭載するために1H型のストロークを89mmから59mmに短縮したC型988ccを完成させた。

オースチン製4気筒エンジンの生産で様々なノウハウを吸収した日産は、1950年代後半に入ると自社製新世代エンジンの開発を本格化させるようになる。目指したのは、オースチンの後継を担う独自の中型車に搭載する1.5Lクラスのユニットだった。

1960年、当時の最新技術を目一杯に盛り込んだ日産戦後初の独自開発エンジンが、新型車のセドリックに積まれて登場する。型式はG型。OHVのヘッド機構に軽い単体重量、さらに71ps/5000rpmというスペックを誇る1.5Lの新ユニットは、当時の他社製エンジンを内容面で凌駕していた。1962年になるとG型ユニットにSUツインキャブレターの燃料供給装置を組み合わせた仕様(当初は輸出向けのみ。日本では63年に追加)を設定し、同社のフラッグシップスポーツであるフェアレディSP310に採用する。強力エンジンを搭載したSP310は海外はもちろん、日本のモータースポーツシーンでも大活躍した。

高性能エンジンを開発する技術屋集団としての名声を徐々に確立しつつあった日産自動車。その評価は、1960年代に登場する2基の新世代エンジンによって決定的なものとなる。中排気量のL型と小排気量のA型ユニットだ。

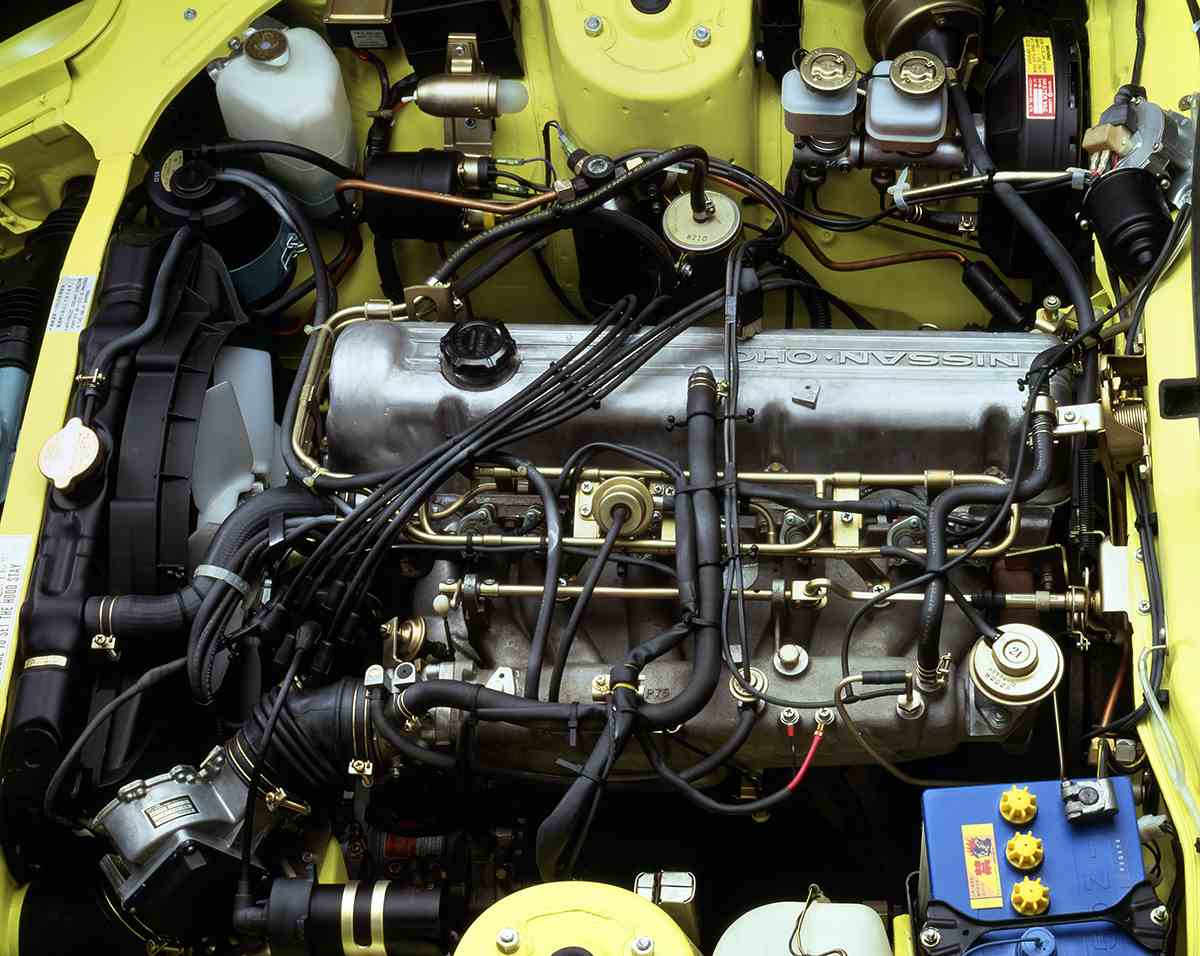

L型は日本の道路網の整備に伴い、高速時代に則した動力源として1964年夏に開発が始まった。直列6気筒、オーバーヘッドカムシャフトのヘッド機構、7クランクベアリング、アルミ製シリンダーヘッド、ウエッジ型燃焼室のスペックを持つ新世代ユニットは、約1年強の期間を経て完成にこぎつける。搭載車種は1965年デビューのH130型セドリック。L20型を名乗る新エンジンは、115psの高出力を叩き出した。またこの年、日産はR型、H20型、H30型、J13型、J20型、Y40型という新エンジンを積極的に市場投入。同社の技術の底力を世間に大々的に披露した。

L型エンジンはその後に数々の改良やバリエーションの拡大を実施しながら、1984年に後継のRB型がデビューするまで日産の屋台骨を支えるエンジンとして君臨していく。またその丈夫な構造からチューニングのベースユニットとしても重宝され、クルマ好きのあいだでは「ソレ・タコ・デュアル」(ソレックスキャブレター、タコ足EXマニホールド、デュアルマフラー)の装着が流行した。

中排気量の新エンジンの開発に成功した日産自動車。しかし同時に開発陣は、大衆車向けの新世代ユニットの企画も着々と進めていた。L型と同様に1960~70年代の日産の名声を高めることになる小排気量エンジン、“A型”が登場するのである--。