アウトビアンキA112アバルト 【1971~1986】

“サソリ”のエンブレムを付けたイタリアンホットハッチ

イタリア最大の自動車メーカーであるフィアットは、1960年代中盤以降になると業務提携や合併の動きを本格化させる。1967年にはアウトビアンキを完全子会社化。1968年にはフランスのシトロエンと開発・生産・販売の協力体制を築くとともに、コチ財閥と合弁でトルコにトファシュ(Turkiye Otomobil Fabrikalar Anonim Sirketi A.S=トルコ自動車工場株式会社)を設立する。1969年にはフェラーリに50%の資本参加を行い、さらにランチアを傘下に収めた。

一方で開発現場では、来るべき1970年代に向けての市販モデルの刷新、とくにパッケージ効率に優れる車両レイアウトのFF化に力を入れる。現在では大衆車の主流となっているフロントエンジン・フロントドライブのFF方式。この駆動メカを普及させるきっかけを創出したのは、1959年発表のオースチン・セブン/モーリス・ミニマイナーという、いわゆるBMCミニだった。設計したのはアレック・イシゴニス。エンジンを横置きにし、その下にトランスミッションを設置するという二階建ての機構を採用したそのシステムは、後に“イシゴニス方式”と呼ばれるようになった。改良型の等速ジョイントを使い、デフを車体中央に配置したイシゴニス方式は、しかし一方でパワートレイン寸法が高くなり、構造自体も複雑化するデメリットを併せ持つ。そのため、この方式の追随車はプジョー204や304の初期型、日産チェリーなどの少数にとどまった。

フィアットの設計主任であるダンテ・ジアコーサは、画期的な別方式を考える。エンジンとトランスミッションを横置きに直列配置し、片寄った位置のデファレンシャルから不等長ドライブシャフトを介して前輪を駆動するシステムを考案したのだ。これを実現するために、エンジンとトランスミッションの前後長を可能な限りコンパクト化。同時に入念な設計を施した等速ジョイントを使い、左右ドライブシャフトの長さの違いを極力受けないような機構に仕立てる。後に“ジアコーサ方式”と称されるこの新FFシステムはシンプルかつ設計の高い自由度などが評価され、たちまち世界中の大衆車に倣われることとなった。

ジアコーサ方式のFFシステムを採用した新モデルは、セールスの面でも工夫が凝らされる。いきなりフィアット・ブランドで発売するのではなく、傘下のアウトビアンキ・ブランドで先行販売することとしたのだ。かくしてTipo109のコードネームを冠した新FF車は、アウトビアンキ「プリムラ」の車名で1964年に発売される。また、フィアット版のFF車はX1/1のコードネームで開発が進められ、1969年に「128」の車名で市場に放たれた。

X1/1の開発と時を同じくして、設計現場ではひと回りコンパクトな量販型FF車の企画も鋭意推し進められる。コードネームはX1/2。プロダクションモデルではアウトビアンキ「A112」を名乗り、1969年開催のトリノ・ショーでワールドプレミアを飾ったのち、同年10月より市販に移された。

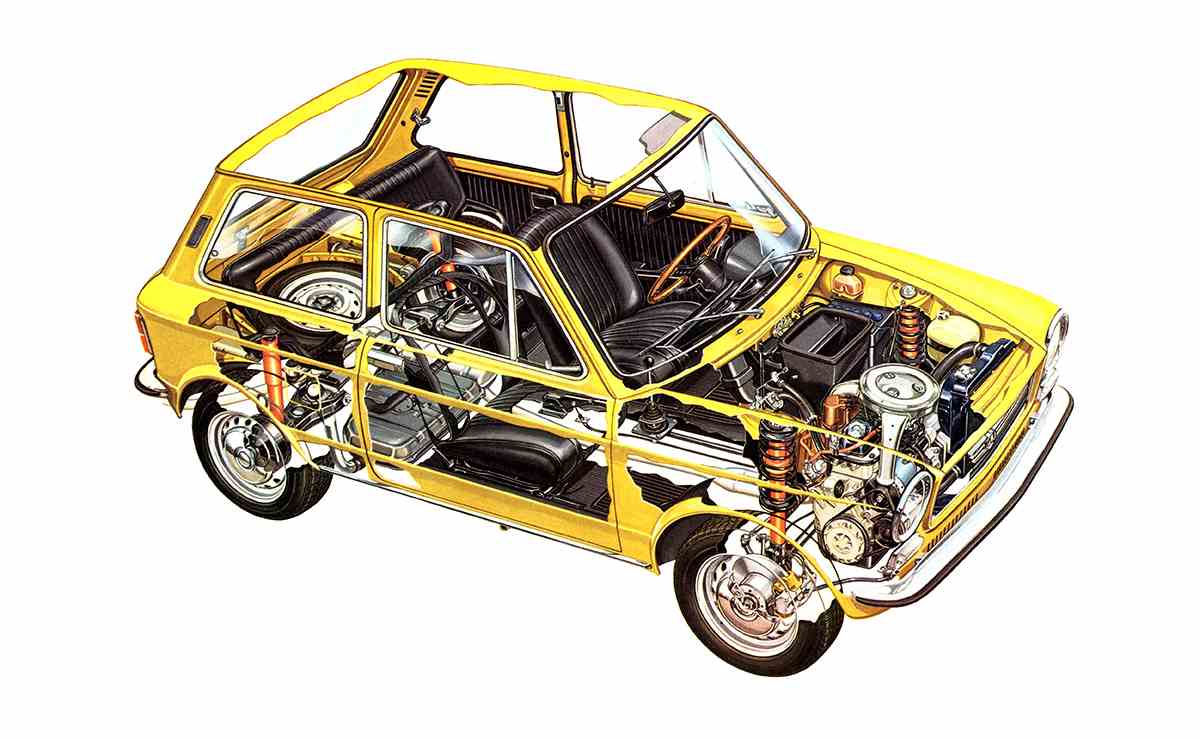

アウトビアンキA112はジアコーサが設計を主導したFFレイアウト用の2BOXモノコックボディを採用する。横置き搭載するエンジンは旧フィアット850用をベースとする903cc直列4気筒OHVユニットで、最高出力は47hp(新エミッションにより1975年から42hp)を発生。トランスミッションには4速MTを組み合わせる。懸架機構はフロントにマクファーソンストラット/コイルを、リアにストラット+横置きリーフをセット。操舵機構にはラック&ピニオン式を導入した。

3ドアハッチバックで構成する車両デザインについては、3230mmのコンパクトな全長に対してホイールベースを2038mmと長めにとり、また1480mmの全幅やワイドなグラスエリアを確保して快適な居住空間を実現する。フロントセクションはジアコーサ方式の効果で低めに設定。一方、丸目2灯式のヘッドランプに合わせて膨らませたフェンダーのトップラインが前方の見切り性の向上に貢献していた。インテリアに関しては、視認性を重視したメーターに機能的なスイッチレイアウト、厚いクッションと固めのスプリングを組み合わせたフロントシート、可倒機構を備えたリアシートなどが訴求点。荷室は外観から想像するよりもずっと広く、またゲート開口部もスクエアで使い勝手のいい形状に仕立てられていた。

先進的なFFコンパクトカーとして市場から注目を集めたアウトビアンキA112は、1971年になると新たに2つのバージョンが追加される。1台は装備の充実化などを図った903ccエンジン(47hp。新エミッションにより1976年から45hp)搭載の上級グレードの「A112 E」(EはElegantを意味)。もう1台はスポーティモデルの「A112 ABARTH(アバルト)」だった。

カルロ・アバルト率いるチューニングカーメーカーのアバルト社は、デビュー当初からA112に目をつけていた。コンパクトで軽量なボディに、多くの高性能化ノウハウを持つフィアット製エンジン−−A112のこうした特性は、チューンアップモデルに仕立てるための格好の素材だったのである。アバルト社は早々にA112のレーシングバージョンを企画し、1970年にA112プロトティーポを製作する。搭載エンジンは1000TCRに採用したテスタラディアーレ(半球形燃焼室)のシリンダーヘッドを組み込む982cc直列4気筒OHVユニットをベースとし、最高出力は108hpを発生。ボディ前後にはオーバーフェンダーを装備してトレッドの拡大およびタイヤのワイド化を行い、最高速度は208km/hに達した。

完成したA112プロトティーポを見て、当初はあまり興味を示さなかったアウトビアンキの親会社であるフィアットだったが、1971年にアバルト自体がフィアットの傘下に入ると路線を大転換。A112をベースとする市販スポーツバージョンの設定、しかも「アバルト」のネーミングをつけることにゴーサインを出した。

A112アバルトはパワートレインにアバルトの工場で組み立てた982cc直列4気筒OHVエンジン+ウェーバー32DMTRキャブレター(58hp/7.5kg・m)を採用し、ファイナル比を速めた4速MTを介して最高速度150km/hをマークする。出力アップに即して足回りも強化タイプに変更。グリルやボンネットフード、メーター、ステアリング、シートといったアイテムにも専用のアレンジを施していた。

アバルトの設定によって、市場での人気がいっそう高まったアウトビアンキA112。一方で開発現場では、魅力度をアップさせるための改良を精力的に行っていった。

まず1973年3月には、グリルやバンパー、内装材などのデザインを刷新したSeconda serie(Second series、Stage 2などとも呼ばれる)を発売。上級グレードのA112 Eは「A112 Elegant」にネーミング変更する。1975年初めにはTerza serie(Third series、Stage 3)に移行し、スポーティモデルのA112アバルトには最高速度160km/hを誇る1049cc直列4気筒OHVエンジン(70hp/8.7kg・m)搭載車を設定した(1976年には1049ccに一本化)。1977年12月になると樹脂製フロントグリルとライトリムが一体造形となった“Nuova A112”ことQuarta serie(Fourth series、Stage 4)が登場。インテリアパーツの変更も行われ、内外装デザインがより近代化する。また、A112 Elegantの搭載エンジンは965cc直列4気筒OHVユニット(48hp/7.3kg・m)に換装された。

A112のリファインは、まだまだ続く。1979年7月にはQuinta serie(Fifth series、Stage 5)がデビュー。フロントマスクの刷新(グリルとバンパーの間に縦桟を配した通称“ヒゲ付き”マスク)やリアのバンパーおよびコンビネーションランプのデザイン変更、リアピラーの黒プラスチックラップ化などを実施したほか、アバルトモデルには5速MTを設定する。また、ベーシックグレードをJuniorに改称したほか、充実装備のEliteをラインアップに加えた。1982年10月になると、バンパーの大型化などで安全性の向上を図ったSesta serie(Sixth series、Stage 6)がデビューする。このとき、豪華仕様としてLXグレードが設定された。

1984年にはSettima serie(Seventh series、Stage 7)に移行する。この時はバンパーやインパネなどの一部内外装パーツをモディファイしたほか、バルトモデルにフロントフォグランプやレッドシートベルトなどを設定した。

1985年に入ると、A112の実質的な後継モデルとなる「Y10」が市場デビューを果たす。それに伴い、A112はベーシックモデルを残してカタログから消滅。グレード名も単純にA112と称した。そして、1986年には生産を終了。約17年に渡って生み出されたアウトビアンキのエポックメイキング車は、125万4178台を数えたのである。