人物・鮎川義介 【1880〜1967】

日産自動車の生みの親

いまや世界屈指の自動車メーカーに成長した日産自動車。その歴史は、ひとりの実業家の先見から始まる。1880年11月6日に旧長州藩士の鮎川弥八と元勲井上馨の実姉の長女との間に生まれた男子、鮎川義介だ。

義介は大叔父にあたる井上馨の元で書生生活を送りながら、東京帝国大学工科大学機械科に入学する。卒業後は芝浦製作所に入社し、職工として働いた。このとき義介は、井上馨の縁者という自分の身分を明かさずに現場に入る。鋳鉄技術を一から学びたいという意欲の表れだった。

芝浦製作所で鉄の基礎技術を習得した後、義介はアメリカ合衆国に渡る。当時の鋳鉄技術の先端を自分の目で確かめ、その製造過程を体験したかったからだ。結果的に義介は米国の可鍛鋳鉄工場に1年強も勤めた。

先端の鉄製造技術を学んだ義介は、帰国後に若干29歳の若さで自らの会社を立ち上げる。大叔父の井上がバックアップし、実業家の貝島太助らの出資を受けて設立した鋳鉄会社、戸畑鋳物株式会社(日立金属)である。戸畑鋳物は優れた鋳鉄技術を有する会社として工業界から注目され、次第に業績を伸ばしていった。

義介は戸畑鋳物を営む傍ら、共立企業などの別会社も設立する。さらに戸畑鋳物の設立時に出資を受けた貝島家の事業再建にも寄与した。1928年には義弟の久原房之助が経営し、業績が悪化していた久原鉱業の立て直しを手掛ける。まず久原鉱業を日本産業(日産)に改称。従来の事業は新設の日本鉱業が担当し、日本産業は傘下の日立製作所や日本鉱業の管理、さらに新事業への画策や資金収集などを業務とする組織に変更した。

義介の積極策はまだ続く。経営の効率化を図るために戸畑鋳物を日本産業の傘下に置き、加えて大阪鉄工所(日立造船)や共同漁業(日本水産)、日本蓄音器商会(日本コロムビア)、中央火災海上(日産火災)などを買収・設立する。この時点で義介が率いる日本産業は、三井や三菱、住友に次ぐ巨大コンツェルンに成長しつつあった。

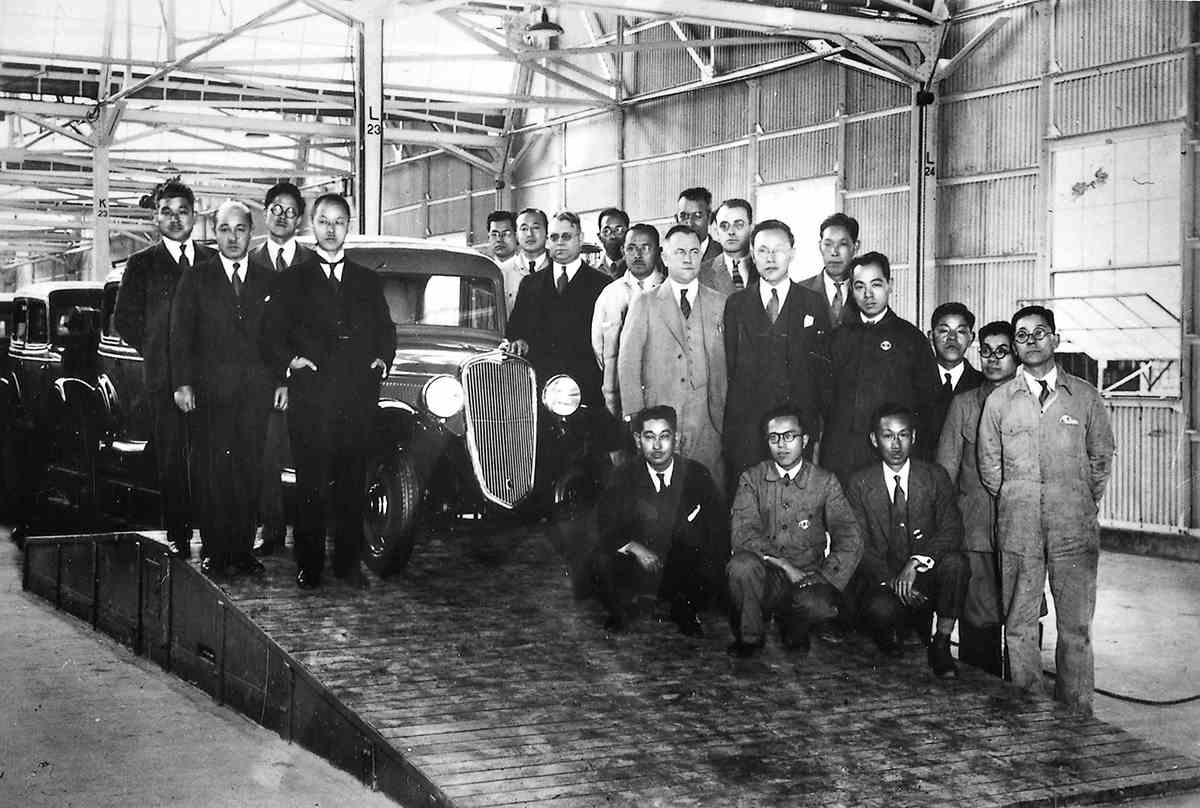

成長著しい日本産業は、1933年に新しい事業に参入する。画期的な移動・輸送手段として注目を集めていた自動車の製造だ。

渡米経験のある義介は、自動車の利便性の高さを十分に理解していた。自動車の製造は、これから間違いなく日本で伸びる産業だ−−。この確信を具現化するために、義介はまず自動車工業(いすゞ自動車の前身)からダットサンの製造権を譲り受ける。そして1933年にダットサンを製造するための会社、自動車製造株式会社を設立した。34年にはこの会社を日産自動車製造株式会社へと改称する。

義介の目論見は見事に当たり、ダットサンの名を冠した小型車は一躍時代の寵児となる。しかし、当時の日本は戦時色が徐々に濃くなりつつあり、やがて乗用車よりも輸送や軍用といったトラックの生産がメイン業務となった。

義介の活躍は時の権力者の目にも留まるようになる。とくに注目していたのが、建国したばかりの満州国を実質的に牛耳っていた関東軍の首脳だった。彼らは満州国の成長のために、義介に日本産業の満州国移転を提案する。戦時経済で業績が思うように伸びず、資源や外資を得たい義介は、この提案を受諾した。日本産業は1937年に満州国に移転し、社名を満州重工業開発株式会社に改組する。義介自身も同社の初代総裁に就任し、同時に満州国顧問と貴族院勅撰議員、内閣顧問の要職を兼務するようになった。

満州国での事業は、義介の目論み通りにはいかなかった。期待した外資の導入はままならず、業績も頭打ちの状態が続いたのだ。次第に義介は関東軍が示した計画が大風呂敷だったことに気づき、同軍との関係は悪化していく。その結果、義介は満州重工業開発の総裁を辞任し、日産グループ自体の満州国撤退も検討し始めた。その最中の1945年、日本は敗戦を迎える。満州国はなくなり、同時に満州重工業開発も消滅してしまった

。

終戦後に義介は戦犯容疑をかけられ、巣鴨拘置所に収容される。獄中で義介は、日本の復興策を真剣に考えた。その結論は、釈放後に行動となって表れる。1952年には旧日産グループ企業の出資を得て中小企業助成会(テクノベンチャー)を設立し、ベンチャーキャピタルの先駆けとなる。翌1953年には参議院議員に出馬して当選。56年には日本中小企業政治連盟を創り、政治の側から中小企業振興を図ろうとした。しかし1959年に次男の金次郎の選挙違反が発覚し、義介も責任をとって議員を辞職する。その後は政治活動から一線を引き、1967年2月に87歳で鬼籍に入った。

戦前は巨大コンツェルンの形成に奔走し、戦後は中小企業の振興に情熱を燃やした鮎川義介。日産自動車の創始者はクルマ業界だけに留まらず、日本の産業界に大きな足跡を残したのである。