スターレット 【1984,1985,1986,1987,1988,1989】

“かっとび”の愛称を持つFF軽量コンパクト

1973年4月、パブリカの上級仕様として登場したパブリカ・スターレットは、スタイリッシュなデザインが魅力のパーソナルクーペで、若年層をターゲットに販売された。1973年、セダンの追加を機に、パブリカの名称はなくなり、スターレットという独立したモデルに発展した。

1978年、スターレットは当時、コンパクトモデルの主流になりつつあった2ボックススタイルのハッチバックモデルへとフルモデルチェンジを果たす。2代目は小柄なボディに高い実用性を備え、トヨタの人気モデルへと成長する。2代目は、FFが市民権を獲得してくなか、FRの駆動レイアウトを踏襲したのが特徴のひとつだった。軽量でコンパクト。小回りが利き、しかも小気味いい走りを味わえるスターレットは、スポーツドライビングの腕を磨くにも最適だった。

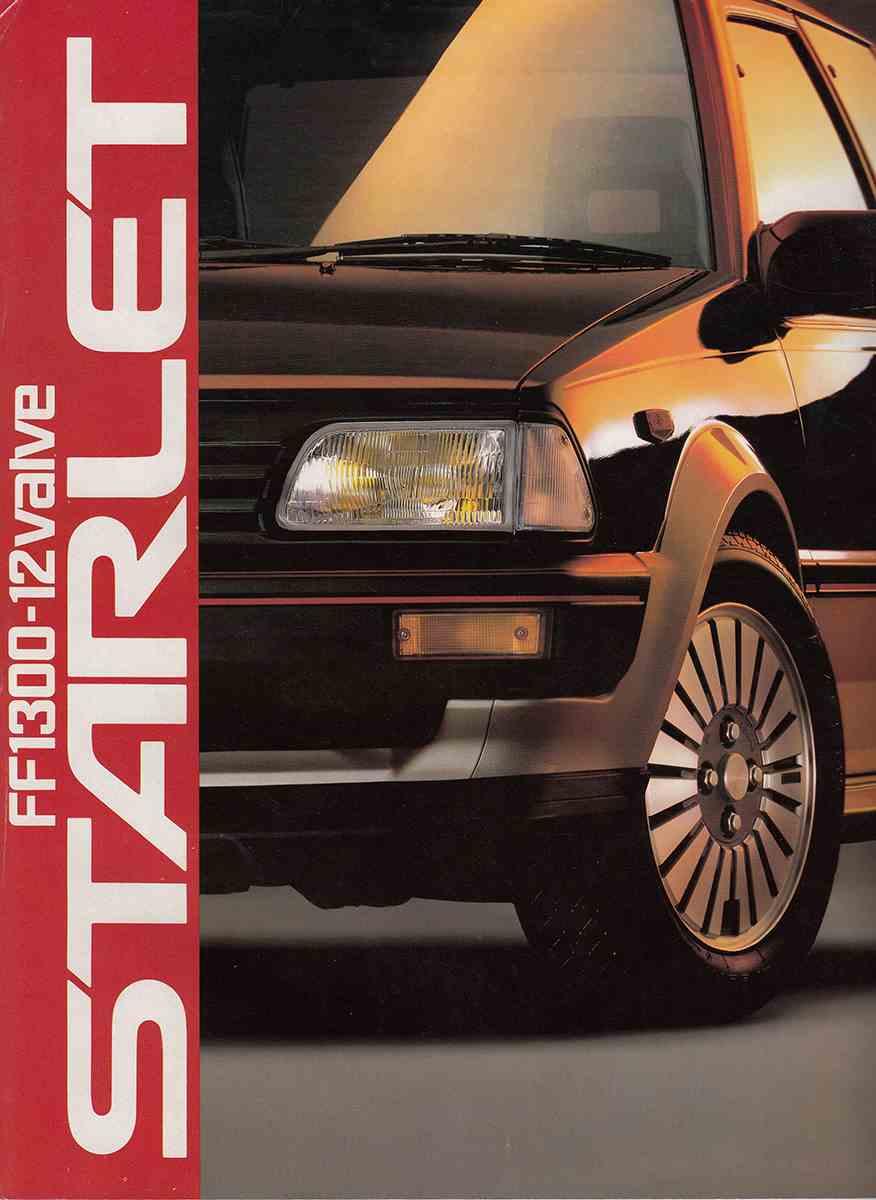

エントリーモデルでありながら、スポーティーなテーストを放っていた初代と2代目スターレット。その魅力を継承したのが1984年に登場した「かっとび」という文字がキャッチコピーに踊った3代目スターレット(P70系)だった。

3代目へと移行した人気モデルは、時代の流れに寄り添うように、FFの駆動レイアウトを採用する。小さなボディに必要充分なキャビンスペースを効率的に構築。使い勝手のよさはもちろんのこと、ユーザーの期待を裏切ることのない軽快で優れたフットワークも継承し、高い人気を獲得していくことになる。FRからFFへ、大きな転換を果たした3代目スターレットは、圧倒的な支持を受け、販売セールスで成功を収める。

人気を獲得した3代目スターレットの魅力を振り返ってみよう。まずボディサイズである。スリーサイズは3700×1590×1380mm。先代(3745×1535×1380mm)と比較して、全長は45mm短縮し、全幅は55mmワイドになっていた(全高は同値)。全長の短縮を導いたのはほかでもないエンジンの横置き搭載とFF化だ。モデルチェンジを受ける度に、ボディが大型化し、車格さえも引き上げられるモデルは多い。全幅こそワイドで立派になっているが、全長の短さによるコンパクトカー本来の取り回しのよさを重視した3代目スターレットは、基本に忠実なクルマだった。

エンジンは、全モデルで1気筒当たり3バルブを持った新開発ユニット2E型(1295cc、直列4気筒SOHC12V)を搭載。可変ベンチュリ型キャブレターを持つ2E-LU型と、電子制御のEFI-Dを持つ2E-ELU型の2タイプを用意した。最高出力81ps/6000rpm、最大トルク11.0kg-m/4400rpmの2E-LU型に対して、2E-ELU型は、最高出力93ps/6200rpm、最大トルク11.3kg-m/5000rpmを発揮した。2ボックスモデルの中ではトップレベルの7.7kg/ps(Riグレードの数値)のパワーウエイトレシオを誇った2E-ELU型。最高出力の発生回転数が6200rpmという高回転型。専用カムシャフトを採用し、一気に7000rpmまで吹き上がるポテンシャルは、スポーツエンジンそのものだった。

ラインアップは、3ドア、5ドア合わせて、14種類を用意。2E-ELU型ユニット搭載のスポーティグレードとして、Ri、Si、Si-Sリミテッドをラインアップ(RiとSi-Sリミテッドは3ドアのみ、Siはドアと5ドアに設定した)。これらのトランスミッションには5速MTのみを組み合わせた。キャブ仕様の2E-LUでは、上質なインテリアのSEを5ドアに、女性ターゲットを意識したXLリセなどを3ドアと5ドアに用意。こちらは4速MTと3速ATをラインアップした。