グロリア・スーパー6 【1963,1964,1965,1966,1967】

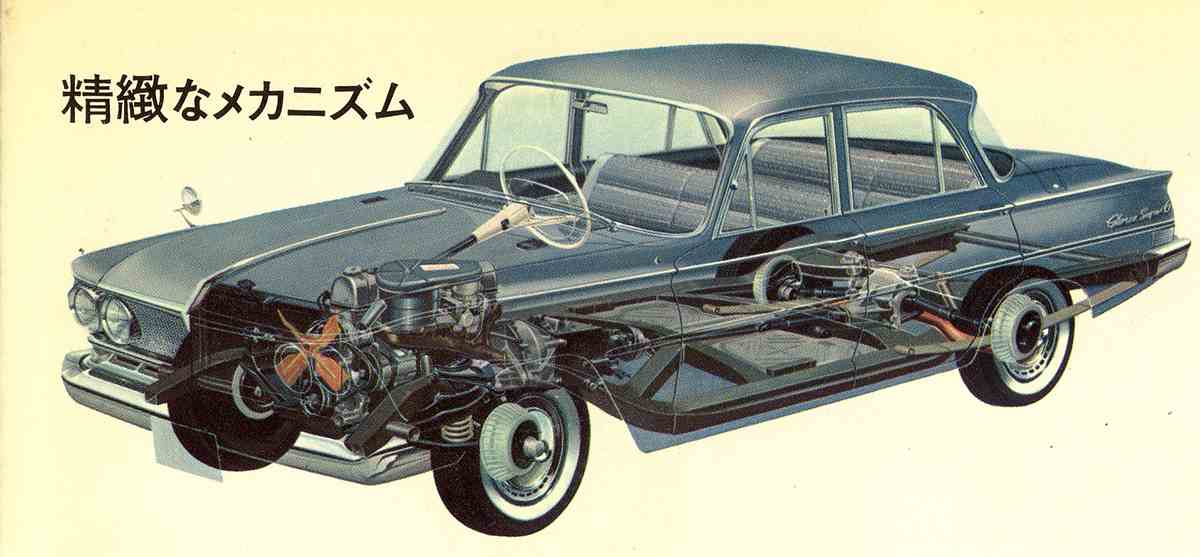

国産初のOHCストレート6を搭載した高級乗用車

日本屈指の高い技術力を持つ自動車メーカーとして認知されていたプリンス自動車工業。同社のフラッグシップモデルであるグロリアは1962年9月にフルモデルチェンジが実施され、2代目となるS40型系が市場デビューを果たす。スカイラインの派生モデル的な存在だったBLSIP型系の初代グロリアに対し、オリジナルのボディを採用したS40型系。車格的には、完全にスカイラインと分離された形となった。

これでグロリアの販売台数は伸びるはず--そんな期待を持ったプリンス自工の首脳陣だったが、デビュー当初を除き、予想は見事に裏切られる。当時のアメリカ車風のフラットデッキスタイルやメッキパーツを多用した高級感の演出、そして優れた操安性は非常に高い評価を受けたものの、ライバル車に比べて高価格の設定や販売力の弱さなどが災いし、期待通りの成績には至らなかった。

もうひとつ、1963年5月に開催された第1回日本グランプリでグロリアがクラス9位と惨敗したことも、売上低下の要因となった。当時は「レースに勝てば、そのクルマは売れる。しかし負ければ、大きなイメージダウンになる」といわれていた時代。もちろんグロリアは他車に負けない高性能を有していたが、ライバルメーカーは当時の紳士協定、「メーカーがレース車の改造に関与してはならない」を無視し、エンジンやサスペンション、ブレーキに至るまでチューンアップを行っていた。この状況をプリンスのスタッフが聞きつけたのはレース開催の10日ほど前。急遽、実験途中だったパーツを組み込むが、レース用に改造した他車との差は歴然だったのである。

高い技術力を誇ったプリンス自工の失墜--。レースに携わったスタッフは、惨敗の始末書を書きながら雪辱に燃える。そして、開発の最終段階に入っていた高性能グロリアのテストに心血を注いだ。

グランプリの惨敗から1カ月半ほどが経過した1963年6月20日、S41D-1の型式を付けた“グロリア・スーパー6”がデビューする。キャッチコピーは「この車にすべてがある」。プリンスの技術をすべて結集した事実が、端的に表れた文章だった。

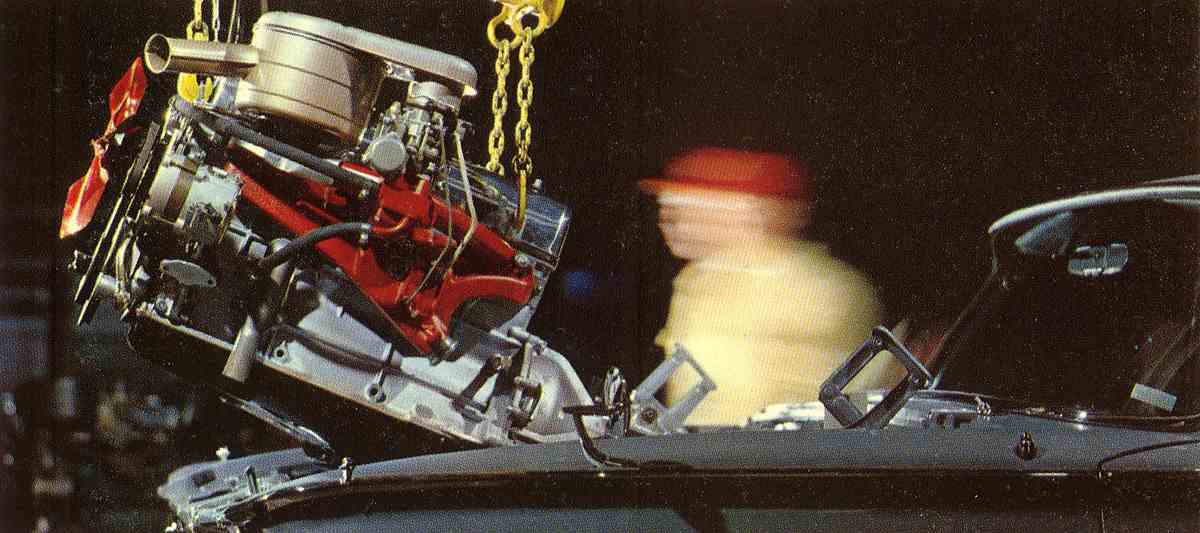

スーパー6の技術で最も注目を集めたのは、国産量産エンジンで初のオーバーヘッドカムシャフト(OHC)のヘッド機構を採用したG7型1988cc直6OHCエンジンだった。最高出力は国産小型車で初めて100psを突破した105ps/5200rpmを発生。最大トルクも16.0kg・m/3600rpmに達する。最高速度は既存モデルの10km/hプラスの155km/hを記録した。さらに、直6OHC機構ならではのスムーズな回転フィールやバナナ型マニホールドの採用による優れたアクセルレスポンスなども特長だった。

装備面に関しては、“日本で最初の本格的エヤーコンディショナー”と謳ったオプション設定のエアコンがトピックとなる。カタログでは、「冬の暖房、夏の冷房その他、温度調整も自由自在」「エアコン本体はコンパクトにまとめられ、ダッシュボードのエンジンルーム側に取り付けているので、室内スペースのじゃまにならない」「冷気は前窓部のダクトから天井沿って流れるので、直接体にふれず典型的な“頭寒足熱型”」と解説していた。

高級かつ高性能のグロリア・スーパー6は、たちまちプリンス車のイメージリーダーに成長していく。そして1964年開催の日本グランプリでは、3台のスーパー6が1/2/4位を制し、前回レースの雪辱を果たしたのである。

レースの舞台で大活躍し、日本の自動車市場でその存在感を高めたプリンス自工。グロリアに関しても、1964年4月にG11型2494cc直6OHCエンジン(130ps)を搭載したグランド・グロリアとスーパー6の廉価版となるグロリア6を、同年10月にはスーパー6・AT(S41DW)を発売するなど、ラインアップを強化していった。

このままの勢いが続くかに見えたプリンス自工だが、1960年代中盤に入ると、高コストの開発体制や村山工場(東京都)建設のための多大な借入などが災いし、会社の経営状態が逼迫する。さらに、日本市場での資本の自由化も間近に迫っていた。結果的にプリンス自工は、自主再建を断念して他社との合併を選択し、1966年8月に日産自動車の傘下に収まることとなる。そして1967年4月に発表された3代目のA30型系グロリアは、“ニッサン・グロリア”の車名を付けたのだった。