セリカ2000GT-R 【1985,1986,1987,1988,1989】

“流面形”スタイルを採用した4代目

日本で確立したセリカは、

1980年代中盤に入って大変身を遂げ、

駆動方式にFWDを採用するようになる。

同時にスタイリングも一新し、

流面形を名乗る空力ボディを導入した。

バブル景気の助走期となる1980年代中盤、日本の自動車マーケットはスポーティで高性能を謳ったクルマが人気の中心だった。そんな最中、トヨタ自動車の開発陣は元祖スペシャルティカーのセリカをどのようにフルモデルチェンジするかで議論を重ねる。

ユーザーの要求が多様化した今、ひとつのモデルで多くのニーズを満足させるのは困難である。同一シャシーを使ってイメージの異なるクルマを開発することは必要不可欠だろう。販売店別の車種ラインアップを強化する意味でも、この方策は有効だ−−。こう考えた開発陣は、次期スペシャルティカーを3つのスタイルでリリースする方針を打ち出す。同時に上級版のセリカXXは同シリーズから切り離し、ソアラのランニングギアを使用してより高性能を誇るスペシャルティカーに発展させる決断を下した。

1985年8月、4代目に当たるST160型系セリカが満を持してデビューする。同時に兄弟車となるカリーナEDとコロナ・クーペもリリースされた。ボディータイプは各車で明確に色分けされ、セリカは3ドアハッチバック、カリーナEDは4ドアハードトップ、コロナ・クーペは2ドアノッチバックを採用していた。

新型セリカで注目されたのは、そのスタイリングとメカニズムだった。スタイリングは「未来へ抜ける、エアロフォルム」を標榜する流面形ボディを採用。3つの面で構成されたスラントノーズとフルリトラクタブルのヘッドライト、滑らかな曲線を描くサイド回り、面一化されたウィンドウラインなどで実現したボディは、空気抵抗係数(Cd値)0.31の優秀な数値を実現した。

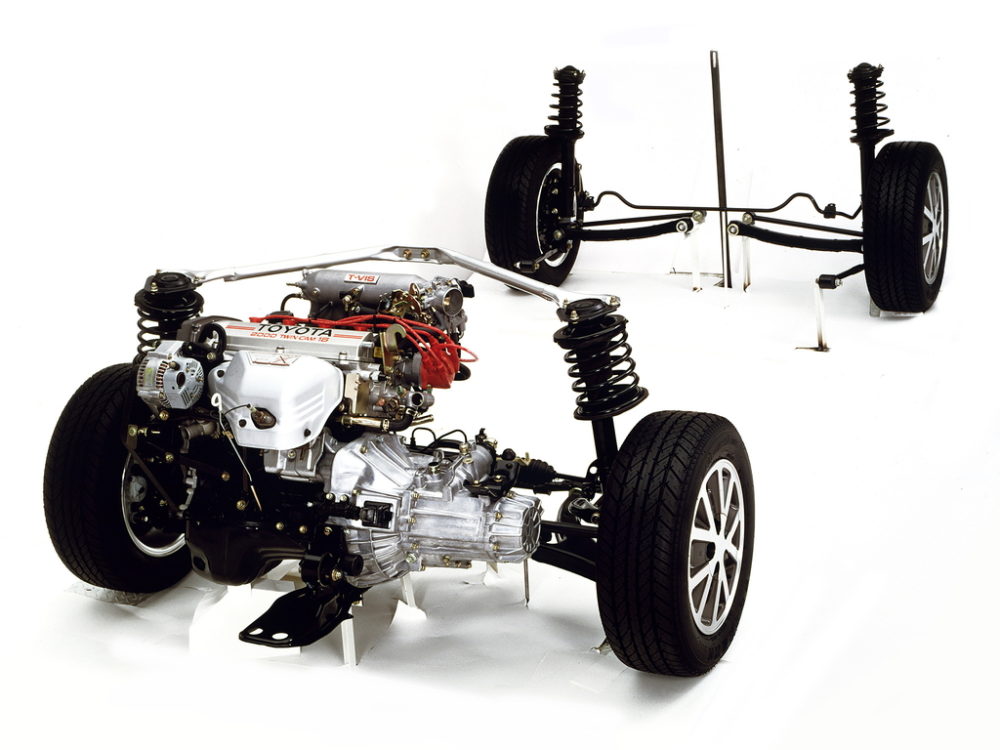

メカニズム面ではセリカ初のフロントエンジン&フロントドライブの採用を始め、レーザーαシリーズと名づけたツインカム16Vユニット、四輪ストラットの“ペガサス”サスペンション、新四輪ディスクブレーキ(GT系)などが話題を呼ぶ。デジタル式インストルメントパネルや8ウェイスポーツシートといった新デザインの内装パーツも好評を博した。

1980年代中盤のトヨタの新技術を目一杯に盛り込んだ4代目セリカは、たちまち同社の人気モデルに昇華する。同時期にデビューしたカリーナEDの販売成績も好調に推移した。

この勢いをさらに増すために、トヨタはセリカのバリエーションを徐々に増やしていく。86年10月にはWRC(世界ラリー選手権)参戦のためのホモロゲーションモデルとなる2000GT-FOURをリリース。インタークーラー付きのCT28型ターボタービンを組み込んだ3S-GTE型2L・DOHC16Vユニットは、当時の国産4気筒エンジン最強の185p/24.5kg-mを発生した。87年8月にはマイナーチェンジを実施して新鮮味をアップ。同年10月には2000コンバーチブルを設定し、スペシャルティカーとしての新たな魅力を加えた。

販売店別にスペシャルティカーのキャラクターを変え、その中で最もスポーティにアレンジされた流面形セリカは、結果的に若者ユーザーの心をがっちりと掴み、ヒットモデルに昇華する。歴代セリカのなかで見ても、初代に続くほどの熱い視線を浴びたモデルといえるだろう。その意味で4代目セリカは、トヨタ製スペシャルティカーの中興の祖といえるモデルなのだ。