ビークロス 【1997,1998,1999】

斬新な企画&デザイン力が凝縮したスペシャルティSUV

いすゞ自動車は乗用車の自社開発および生産の中止を1992年に表明し、以後は一般ユーザーに対してビッグホーンやミューの開発・生産を中心とした“SUVスペシャリスト”を標榜するようになる。経営資源の集中化によって会社の業績は回復することが見込まれたが、一方で重要な問題も表面化した。開発現場の“士気”である。当時のいすゞのスタッフによると、「古くはベレットや117クーペ、1980年代ではジェミニやピアッツァなど、当時のいすゞの現場では玄人好みのクルマ開発に憧れて入社した技術者が非常に多かった。ビッグホーンやミューの開発だけでは決して満足できなかった」という。そうした認識は、デザインからシャシー、エンジン、走行実験など、あらゆる開発部署で共通した傾向だった。

このままでは、いすゞが培ってきたクルマ造りの伝統が失われてしまう−−。危惧を抱いた技術担当のリーダーたちは、以前から提案されていた「既存モデルにはない新ジャンルのSUV」の市販化を検討。経営陣を説き伏せ、本格開発を決める。開発陣は、「あらゆるフィールドを走破できる全天候型スポーツカー」を造るという基本方針を固めた。

スポーツ性を前面に押し出した新しいSUVを企画するに当たり、開発陣はいすゞのお家芸であり、市場から高い評価を受けているスタイリングに重点を置く。基本デザインはベルギーに居を構えるIEE(いすゞ・ヨーロッパ・エンジニアリング)が手がけ、後に拠点をイギリスのバーミンガムにあるデザインスタジオに移動。全体のマネジメントについては日本の藤沢工場(神奈川県)が担当した。

開発当初は3代目ジェミニの基本コンポーネントを流用し、“ワイルド&フレンドリー”のデザインテーマのもと、ラウンディッシュなフォルムに、スペアタイヤ組み込み型のテールゲートなどを導入して骨太かつ躍動感あふれるエクステリアを創出する。このデザインスタディモデルは、1993年開催の第30回東京モーターショーの舞台において、「ヴィークロス(VehiCROSS。VehicleおよびVisionとCrossを組み合わせた造語)」の名を冠してワールドデビューを飾った。

ヴィークロスは後に量産化に向け、デザインの基本路線はそのままに基本コンポーネントをSUVのビッグホーン/ミュー用に変更する。シャシーはビッグホーン・ショートホイールベース用の梯子型フレームを基本に、ボディのデザイン要件に合わせてキャブマウント位置などを改良。マウンティングは片側5点、左右計10点で構成し、マウント自体の硬度も引き上げる。架装するボディは主要骨格に亜鉛メッキ鋼板を、下部周囲に高強度ポリプロピレンの樹脂パネルを使用した2ドア+左ヒンジ式リアゲートで構築。ゲートにはアルミホイール付テンパータイヤ(T165/90D17)を内蔵した。

サスペンションはモノチューブ別体タンク式ショックアブソーバーを組み込んだ前ダブルウィッシュボーン/トーションバースプリング、後4リンク/コイルスプリングを採用し、同時にバネ定数のアップ(前3.7kg/mm、後4.8kg/mm)やリンクブッシュの硬度アップ、後ラテラルリンクブッシュのピロボール化などを実施する。組み合わせるシューズは専用チューニングのブリヂストンDUELER684・245/70R16+7JJ×16軽量アルミホイール。ブレーキには前ベンチレーテッドディスク、後ドライムインベンチレーテッドディスクをABS付きでセットした。

インテリアについては、ミュー用のダッシュボードやパネル類を流用しながら、表面の材質やデザイン、カラーリングに工夫を凝らしてオリジナリティ性を創出する。装着パーツにもこだわり、レカロ製バケットシートやMOMO製本革巻きステアリングホイール、カーボン調メーターパネル&ガーニッシュ、オーガニックドアトリムといった専用アイテムを組み込んだ。また、ドライバーの有効な後方視界を確保するために、カラー表示のバックアイカメラシステムを設定した。

エンジンはビッグホーン用ガソリンユニットの6VD1型3165cc・V6DOHC24Vを流用しながら、ヘッド回りの構造を一新する。インテークマニホールドには回転領域によって吸気ポートの長さを変える可変慣性吸気システムを採用。吸気ポートに設けたバルブの開閉により、低速域ではロングポート、高速域ではショートポートに切り替わることで、共鳴効果と慣性過給効果を最大限に発揮する。同時に、ポート形状はハイフローストレート構造で仕立て、燃焼室への充填効率を向上させた。

さらに、バルブ運動機構の軽量化を図るダイレクトアタックバルブシステムや駆動ロスを低減させた新設計のギアドライブ機構、各プラグにコイルを持たせて確実なスパークを実現したダイレクトイグニッションシステムなどを採用し、動力源の高出力および高効率化を達成する。組み合わせるミッションは、専用セッティングの電子制御4速AT。駆動機構の電子制御トルクスプリット4WDシステムであるTODも、より応答性を高めたスポーティなセッティングにリファインした。

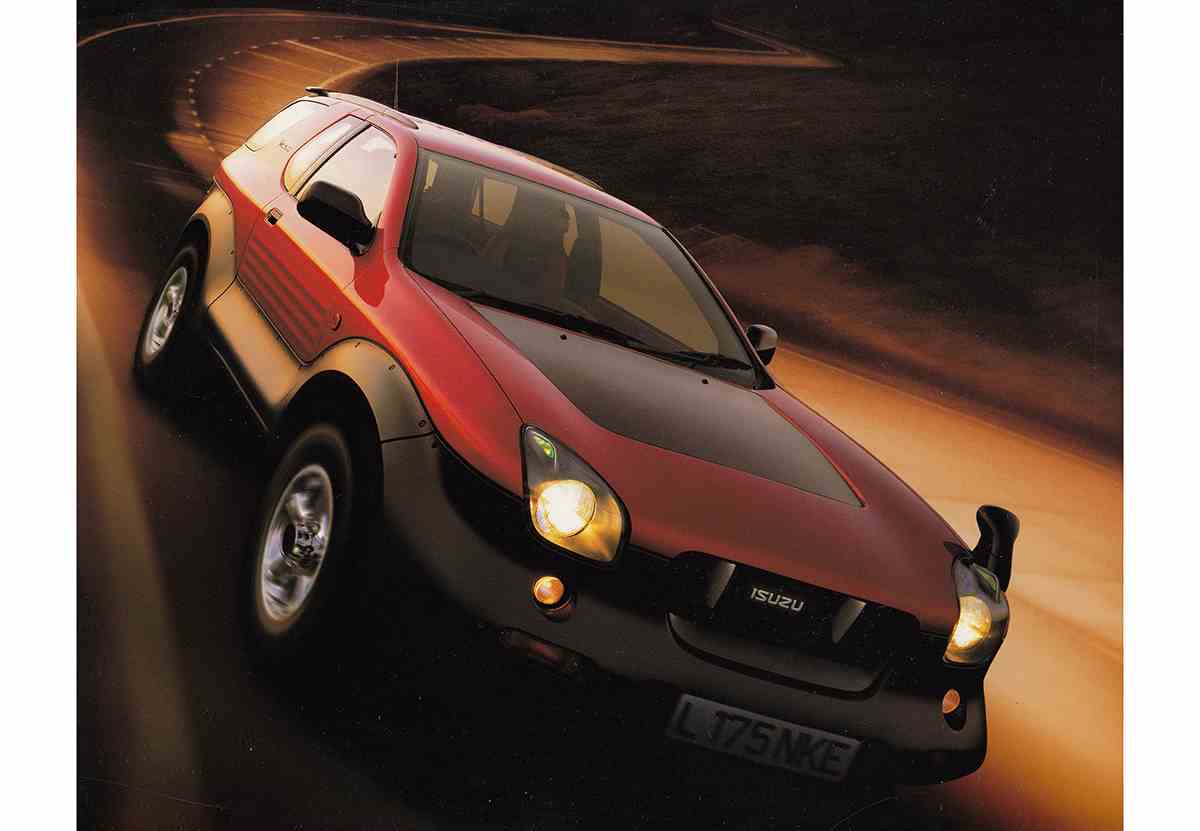

いすゞの新時代への意欲を示した全天候型スポーツカーは、車名のカタカナ表記を「ビークロス」に変え(欧文表記のVehiCROSSは踏襲)、1997年3月に発表、4月から販売に移される。キャッチフレーズは“オールラウンドリアルスポーツ”。車種展開は乗車定員4名の2ドア+左ヒンジ式リアゲートボディに6VD1型エンジン+4速ATを組み込んだモノグレード構成で、5本スポークの専用アルミホイールやバックアイカメラ連動カラー表示モニターなどのアイテムを標準で装備する。ボディカラーはアストラルシルバーメタリック/エボニーブラック/エンパイアブルーマイカ/フォレストグリーンマイカ/レッドロックマイカという計5色をラインアップした。

ビークロスは生産工程についても独特の手法を導入する。ボディ鋼体のプレス金型には一般的な高合金工具鋼ではなくセラミックを採用。耐久性は鋼材より劣るが、少量生産を前提にしたクルマにはコスト削減の効果があった。さらに出来上がったボディ鋼体に収縮率の異なるPP(ポリプロピレン)材パーツを装着する際は、いすゞの熟練工が手作業で担当する。ビークロス本来のデザイン性の高さを損なわずに量産化するには、このセミハンドメイド方式が最も有効だったのだ。

正式デビューしたビークロスは、そのスタイリングが脚光を浴び、「ショーモデルがほぼそのままの形で市販化された」などと評される。既存のSUVにはなかったスポーティで個性的なルックスに加え、往年のベレットGTRを彷彿させる黒塗装(ダークグレイ色)のエンジンフードやエアプレーンタイプのフューエルリッドといった細部のアレンジも注目を集めた。走りに関しては、パワフルなエンジンや硬めの足回り、TODによる高いロードホールディング性能などがユーザーを惹きつけた。

圧倒的な存在感を放つスペシャルティSUVとして市場から認知されたビークロスは、デビューから8カ月ほどが経過した1997年11月になると、“プレミアムプロデュースカラー25”と称する25色のボディカラーを設定する。また1998年には、ビークロスのスポーツ特性に着目したチューンアップメーカー数社がラリーレイドに出場するためのスペシャルモデルを製作した。

いすゞのエンジニアリングの高さが凝縮されたビークロスは、1999年2月にポリッシュ加工アルミホイールや立体デカール、レッド&ブラックカラーの本革シート、シリアルナンバー刻印の記念プレートなどを装備した特別仕様車の“175リミテッドエディション”(175は開発コードに由来)を175台限定でリリースしたのを最後に、日本での販売を終了する。国内販売台数は約1800台と少なく、決してヒット作とはいえなかったが、市場に残したインパクトは非常に大きかった。その証拠に、2000年代に入るとビークロスと同様のコンセプトで構築したスポーツ志向のクロスオーバーSUVが国内外のメーカーから相次いで登場。多くのユーザーを魅了していく。クロスオーバーSUVという新ジャンルを開拓したエポックメイキングな1台−−それがビークロスである。

1999年に日本での販売が中止されたビークロス。一方、北米仕様の生産が同年に藤沢工場において開始された。北米仕様は内外装のアレンジや装備面については基本的に175リミテッドエディションを踏襲。そのうえで左ハンドル化や安全法規への適合などを実施する。

メカニズム面では、エンジンを6VE1型3494cc・V6DOHCに換装したことが特徴。ほかにも、サスペンションのチューニング変更やヘッドランプのマルチリフレクター化、いすゞ純正SRSエアバッグ付きステアリングの採用などを行った。北米版ビークロスは、ボディカラーの変更や18インチクロームホイールの採用といった年次改良を施しながら、2001年まで生産が続けられる。販売台数は日本仕様よりも多い4153台を記録した。