バイオレット 【1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984】

実用車の原点に回帰したまじめ設計の2代目

1973年1月、新型車バイオレットがデビューする。2ドアのハードトップと2&4ドアセダンをシリーズとする初代バイオレットは、1971年8月にデビューしたブルーバードU(610型)のイメージを踏襲した忠実な縮小版であった。車名のバイオレット(Violet)とは、スミレの花、あるいはスミレ色を意味する英語である。形式は710型とされており、ブルーバード系からの発展型であることが分かる。

初代バイオレットは、シャシーコンポーネンツをブルーバードUから流用、エンジンを1.4〜1.6リッターとしたクルマだった。だが、スタイルが決して好評でなかったブルーバードUの縮小版では性能はともかく、スタイリングの点で高い人気が得られるはずもなく、デビュー3年後の1977年5月に、バイオレットは予定より1年ほど前倒しされる形でフルモデルチェンジを受け第2世代に移行する。

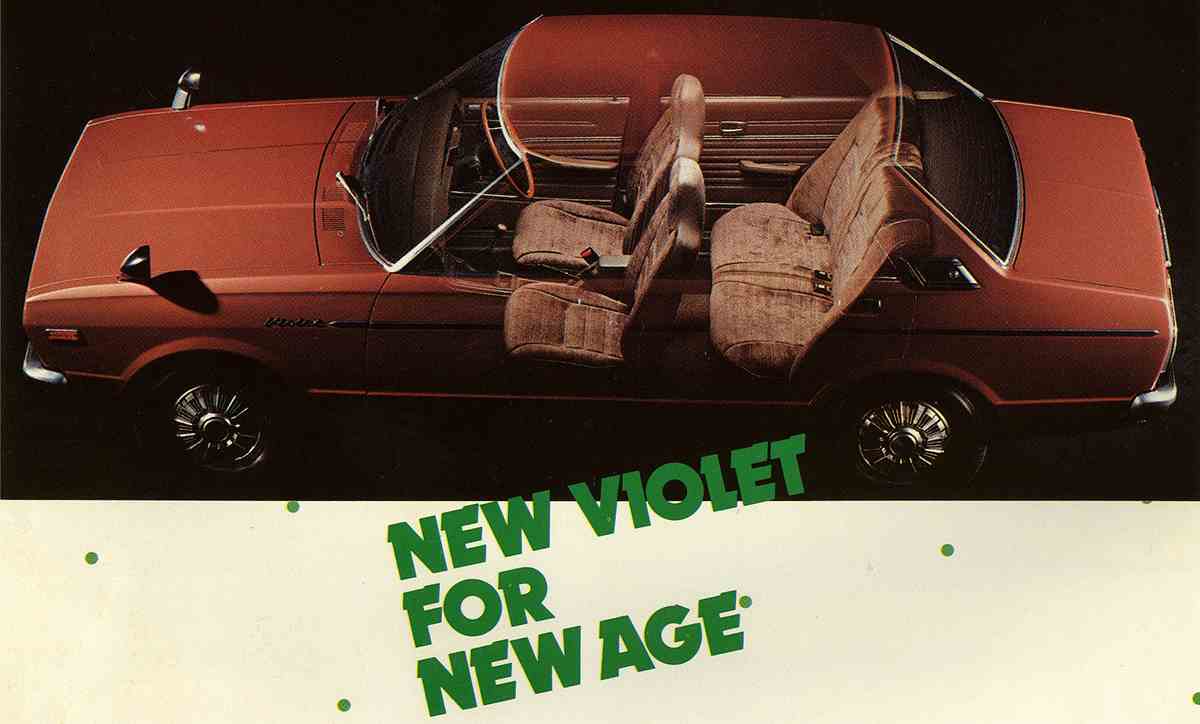

1977年5月に登場した第2世代のバイオレットは、直線を基調としたシャープなスタイリングを特徴としていた。かつてのブルーバード510系を彷彿させるスタイルである。バリエーションは4ドアセダンと「オープンバック」と名付けられたハッチゲート付きの3ドアクーペの2種、この他に商用車登録となるライトバンが用意されていた。

搭載されるエンジンは旧型から流用された直列4気筒で、合計3種をグレード別に積み分けていた。ベーシックエンジンは1397cc(A14型・80ps/6000rpm)で、上級版の1595ccにはキャブレター仕様(L16型・95ps/6000rpm)とインジェクション仕様(L16E型、105ps・6000rpm)の2種があった。トランスミッションは4速マニュアルが基本だが、3速オートマチックが車種によりオプション設定されていた。

駆動方式はフロント縦置きエンジンによるオーソドックスな後2輪駆動(FR)。サスペンションは全モデルとも前・ストラット/コイルスプリング、後・4リンク/コイルスプリングの組み合わせに統一された。ブレーキも最もベーシックな4ドアセダの1400スタンダードが4輪ドラムである他は、前ディスク、後ドラムの組み合わせだった。

2代目のバイオレットはESV(実験安全車)開発の経験がフィードバックしたクルマだった。ESVとは1970年に米国DOT(運輸省)が提唱した計画で、クルマの安全性を高めるための研究を、国やメーカーの垣根を超えて推進するものだった。日本でもトヨタ、日産、ホンダが実験車を独自に開発する。衝撃吸収ボディやエアバッグなどESV研究を通じて実用化された安全アイテムは多い。

事故を未然に防ぐ視界の確保もESVがもたらした新たな方向性だった。1970年代前半の日産車は、デザイン性を重視するあまりウエストラインが高くなり、Cピラーに死角を持つ視界の悪いクルマが増えた。初代バイオレットも例外ではかった。

2代目は、ESV研究の成果を生かし広い視界を確保する。大きなグラスエリアと低いウエストライン、トランクリッドを下げたノッチバック形状により広々としたワイドビューを実現したのである。さらに新開発ワイドビューピラーやサイドロック式ワイパーの採用など、ESVで培った車両安全設計も存分に導入されていた。2代目バイオレットは、510系ブルーバードに先祖帰りしたかのようなスタイリングの持ち主だった。しかし本質は先祖帰りではなく先進の機能優先デザインだった。

1970年代末から1980年代初頭の当時、日産は販売店系列の多様化に熱心で、様々な名称の販売店が乱立することになる。そうした異なる販売店系列向けの専売モデルとして、メカニズムは共通だが多種多様なスタイルと名称を持ったモデルを排出するという現象を生む。

日産店系ディーラーで販売していたバイオレットもその例外ではなく、チェリー店向けのオースター(Auster)、サニー店向けのスタンザ(Stanza)など多くの派生モデルを生み出す。しかし、こうしたバッジエンジニアリング(同一のモデルを名称やエンブレムを付け替えて販売すること)は、ユーザーに対するメーカーとしての信頼性を損なうことにもなり、結果的にシェアの縮小に至る場合が多かった。

一見お手軽で収益も挙がったかの様には見えるが、余り誉められた手段ではなかった。数年後、日産は深刻な経営危機に陥ることになるのだが、バイオレットとその兄弟車たちは、序曲であったのかも知れない。クルマとしての完成度はそれなりに高かったのだが、商品性という面ではけっして魅力的な仕上がりではなかったのだ。