ブルーバード(312後期型) 【1961,1962,1963】

日産の高い技術力が生きるエポックモデル

1959年8月に登場した初代ブルーバード(P310型)は、それまでの110/210系に代わって登場した日産初の本格的小型乗用車だった。ブルーバードは、ピックアップトラックやライトバンなどと共通点を持たず、当初から乗用車として企画、設計されていた画期的なモデルだった。車名のブルーバード(Bluebird)は、当時日産自動車の社長であった川又克二氏が命名。メーテルリンク作の童話「青い鳥」にちなんでいる。ブルーバードが幸福を象徴することから、その意味合いを持たせたものであった。

初代ブルーバードは、フルモノコック形式のボディではなく、ビルトインフレームを持ったセミモノコック形式を採用していた。端正な3ボックススタイルの4ドアセダンで、乗車定員は5名(当初4名)。英国車とアメリカ車双方のテイストを感じさせるスタイリングデザインは、当時、日産自動車社内に在籍していたデザイナーの佐藤章蔵氏によるもの。搭載されるエンジンは2種あり、いずれも水冷直列4気筒OHVで、排気量988㏄(出力は34ps/6.6kg-m)と1189㏄(43ps/8.4kg-m)が各々使い分けられた。

トランスミッションは2仕様共通でコラムシフトの3速マニュアル。ブレーキはサーボ機構を持つ。サスペンションは前がダブルウィッシュボーン/コイルスプリング、後ろがリジッドアクスル/縦置きリーフスプリングと耐久性を重視した設計。ボディサイズは1200スタンダード仕様が3860㎜、全幅1496㎜、全高1480㎜、ホイールベース2280㎜で、今日の軽自動車よりひと回り大きい程度だ。このブルーバード1000/1200を、「柿の種」という別名で呼ぶことがあるが、1959年8月から1961年2月まで生産された初期モデルのテールライトの形が柿の種を連想させることに由来する。

初代ブルーバードは、多くの改良を受け、魅力を磨き上げていく。1960年の10月のマイナーチェンジでは、エンジン出力アップ(1リッターモデルが45ps、1.2リッターモデルが55psに)と、エステートワゴンの追加(1960年)を実施。1961年に女性向けのファンシーデラックスをラインアップした。

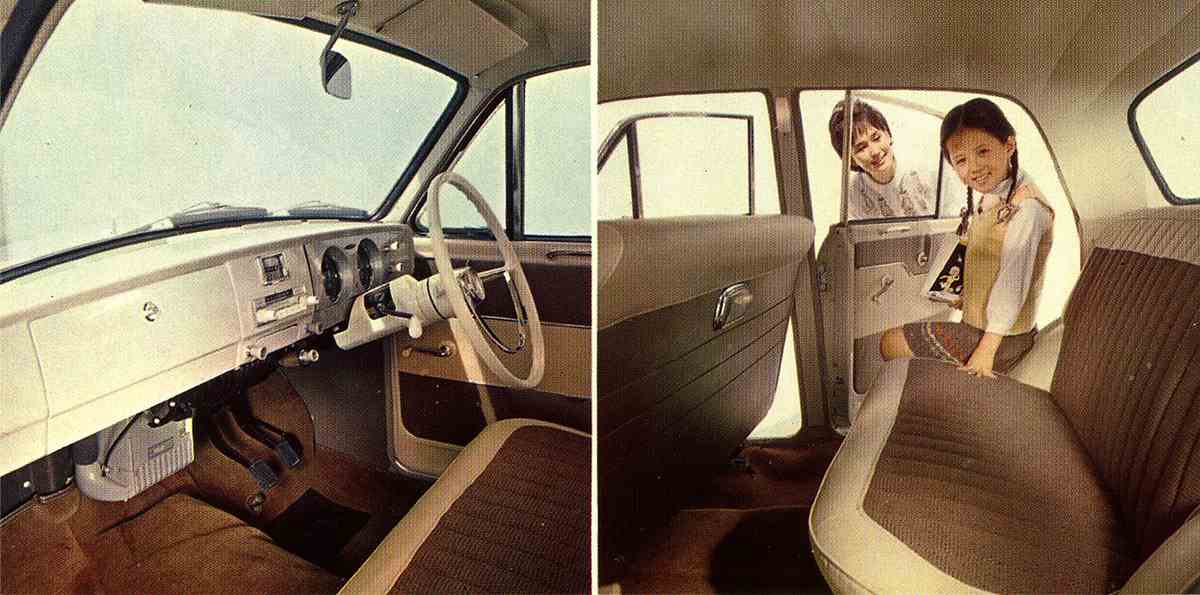

2度目のマイナーチェンジを受け、型式を312に変更。リアランプが大型化され、スタイリングは一段とスタイリッシュになる。その後も改良は続けられ、フロントシートのセパレート仕様の設定(1962年)などが行われた。

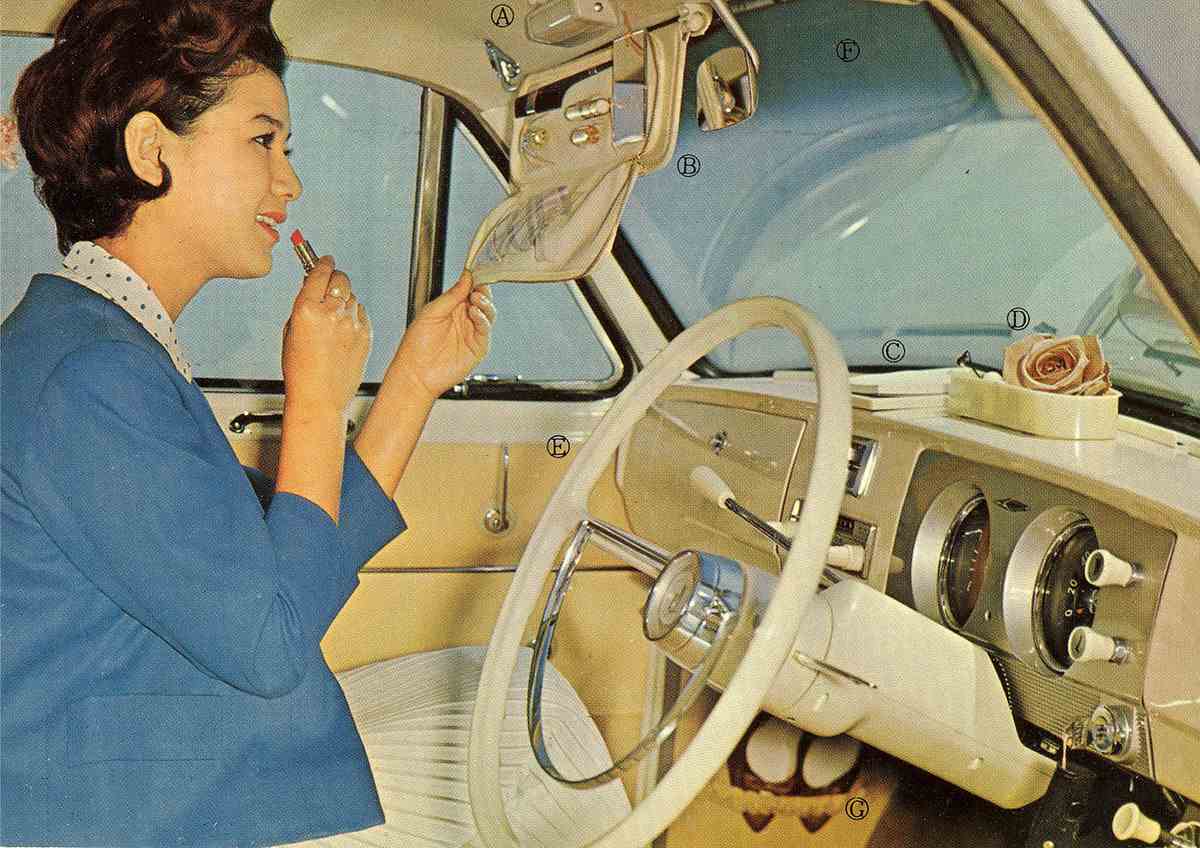

1960年代初頭、まだまだタクシー用が市場の主流であったとは言え、自家用車としての需要も増えつつあった。なかでも女性ドライバーの増加が顕著となっていた。そうした女性のオーナードライバー向けに、1960年2月に登場したのがファンシーデラックスである。

これは、ブルーバード1200をベースに、パステルカラーのボディ色、ハイヒールでも操作しやすいスリッパー型アクセルペダル、ハイヒールスタンド、化粧品入れと鏡の付いたサンバイザー、化粧用ライト、傘立て、カーテンレール、オルゴール付きウィンカーなどなど、総計36点に及ぶ女性向けの特別装備を施したモデルであった。時代性を巧みに先取りした意欲的な車種戦略といえた。

310系ブルーバードの直接的なライバルは、1957年10月に登場したトヨタ コロナ(ST10型)で、好調だったダットサン210系に対抗するため急遽、作られたもの。通称「ダルマ コロナ」と呼ばれたモデルで、生産コストの低減と開発時間の短縮を図るため、在来のモデルの部品を多く使っていた。しかし、クルマとしての熟成が不足しており、市場ではダットサン210系の優勢が続くことになる。これが世に言うB・C戦争(ブルーバードvsコロナ戦争)の始まりである。

310系ブルーバードの登場に遅れること7カ月、1960年3月にデビューしたライバルの新型トヨペット コロナ(PT20型)は、あらゆる点でブルーバードを超えるモノと期待されたが、主として耐久性の不足が露呈、ブルーバードを超えることはできなかった。それは、当時は自家用車としてよりもタクシー用車として使われることが多く、走行距離と使われ方は自家用車よりはるかに過酷だったからである。ブルーバードの黄金時代はその後もしばらくの間は続いた。新しい時代を開いた小型車として、ブルーバードは記念碑的なモデルとなるのである。