シトロエンSM 【1970,1971,1972,1973,1974,1975】

マセラティとの提携によって誕生した前衛ビッグGT

1934年4月に発表した7A、通称“トラクシオン・アバン”以来、FF(フロントエンジン・フロントドライブ)方式の高性能車を開発してきたシトロエン。だが多くのライバルメーカーは、フロントまたはリアにエンジンを搭載して後輪を駆動する高性能グランツーリスモの企画に力を注いでいた。まだまだFFテクノロジーが発展途上にあった1960年代である。駆動と操舵を同じタイヤでこなす場合、高性能化には限界があるのではないか−−。そんな疑問を抱いたシトロエンの上層部は、開発部隊に「次期型グランツーリスモは後輪駆動すべき」と提案する。

この意見に真っ向から反対したのは、チーフエンジニアのアンドレ・ルフェーブルだった。ルフェーブルはFFの直進安定性のよさやパッケージングの有利さなどを主張。また、他社ではやっていない駆動レイアウトの革新性も、エンジニア魂を刺激していた。200km/hでのハイスピード巡行が可能なFFの高性能グランツーリスモを具現化して、自社の技術力の高さをさらに市場に知らしめたい−−。この野心はプロジェクト“S”(後にSERと改称)の名称を冠して、1963年から開発部門で鋭意推し進められることとなった。

DSの主要メカニズムをベースに徹底して改良を施したプロトタイプは、1960年代中盤になると最高速度200km/hの壁を突破する。当初の目標を達成した開発陣は、さらに走行安定性と信頼性を高めるためのリファインを精力的に行っていった。

一方、シトロエンの上層部は、新たなプランを検討し始める。新世代のグランツーリスモにとって、自社製の4気筒エンジンでは性能不足の感は否めない。また、高性能車ユーザーへのアピールという意味でも弱すぎる。かといって、GT専用のエンジンを開発する余裕はない……。最終的に上層部が選択したのは、名門スポーツカーメーカーとの技術協力、具体的にはイタリアのマセラティとの提携だった。

シトロエンは1965年開催のジュネーブ・ショーの場でマセラティと会談を持ち、後にマセラティのエンジンを使った新グランツーリスモを開発する旨を発表する。さらに1968年にはマセラティの自社株の60%あまりをシトロエンが取得、マセラティは同社の傘下に入ることとなった。

マセラティとの提携を受けて、開発部隊が進めていたSプロジェクトは、必然的にエンジンを変更する。同時に、マセラティには6カ月の短期間でGT用の新エンジンを開発するよう要請した。マセラティのチーフエンジニアであるジュリオ・アルフィエリは、既存のV8ユニットから2気筒分を削除してV6化する案を打ち出す。ここで問題となったのが、V6レイアウトにとって振動面で不利となる90度のバンク角。対応策としてアルフィエリは、クランクシャフトに4個のバランスウェイトを組み込むというシンプルかつ実質的な方策を選択した。

排気量は当初予定の2.5リッターから2.7リッターにまで拡大される。圧縮比は9.0に設定。燃料供給装置には3基のウェーバー製42DCNFキャブレターを組み合わせ、パワー&トルクは170hp/5500rpm、23.5kg・m/4000rpmを発生した。結果的に2カ月かからずに完成にこぎつけた新V6ユニットは、エンジン長がコンパクトな310mmに、重量がアルミ合金製のヘッドおよびブロックを採用した効果で軽量な140kgに仕上がり、シトロエン側の要件を十分に満たす仕様となる。また、型式はC114/1と名づけられた。

組み合わせるトランスミッションはシトロエン製の5速MTで、変速比は1速2.923/2速1.941/3速1.321/4速0.969/5速0.756/後退3.153/最終減速4.375にセットする。基本的にはオーソドックスな機構だが、室内の操作部は非常にユニークで、横方向のみのゲートの刻みとゲート自体が前後にスライドして動く独特のパターンを採用していた。

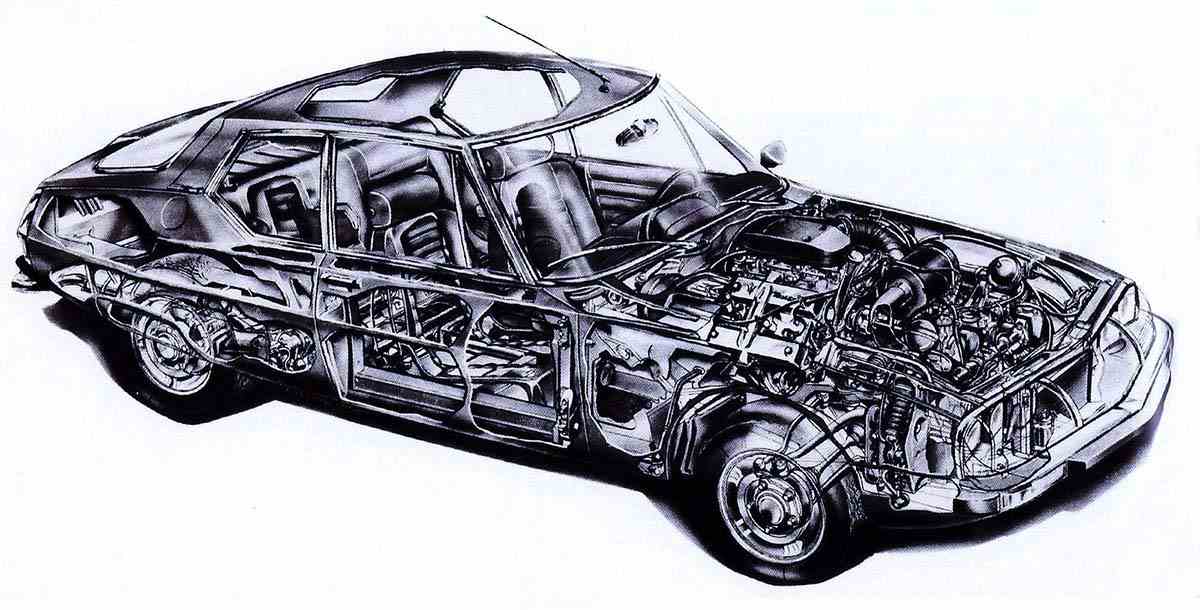

新エンジンが完成する一方で、シトロエンの開発陣はボディやシャシーなどの改良を鋭意実施していく。基本骨格にはDSと似たスケルトン構造のモノコックボディを導入。箱断面形状のサイドシルやクロスメンバーなどをフロアパネルに組み込んだ高強度のプラットフォームで構成し、その上にフロントフェンダーやフードといったパネル類を組み付ける。DSとの違いはルーフとリアフェンダーを一体構造としている点で、これによりロールオーバークラッシュからの乗員保護を確実に引き上げていた。

スタイリングは、当時シトロエンのスタイルセンターに所属していたロベール・オプロンが主導する。エアロダイナミクスを駆使した全長4893mm/ホイールベース2950mmの伸びやかなフォルムは、リアにいくに従って細く、かつ幅狭く設定。空気抵抗係数(Cd値)は0.339という優秀な数値を実現する。

フロント部にはシビエ社と共同開発したセルフレベリングライトシステムを装備。6灯式ライトのうちの一番内側の一対がステアリング舵角に連動して左右に動き、進行方向を照らすという画期的な仕組みを採用した。操舵機構自体も独特で、“ディラヴィ”と呼ぶパワーアシスト付ラック&ピニオン式ステアリングには、常に直進位置に戻ろうとする力が働くパワーセンタリング機構が組み込まれる。また、ロック・トゥ・ロックは2回転、ギア比は9.4:1と、非常にクイックな設定に仕立てていたことも特長だった。一方、油圧機構で統合制御する“ハイドロニューマチック”システムはいっそうの進化を果たし、サスペンションやブレーキ、パワーステアリングといった機構を、オイルの圧力によって有効にコントロールする。

懸架機構には前ダブルウィッシュボーン/ハイドロニューマチック、後トレーリングアーム/ハイドロニューマチックをセット。荷重によらず車高を一定に保つと同時に、任意の車高調整も可能とした。制動機構には前Φ300mm/後Φ256mmのローターを組み込んだ4輪ディスクブレーキを装備。タイヤには195/70VR15サイズのミシュランXWXを採用し、標準でスチール製ホイール、オプションでカーボンファイバー製ホイールと組み合わせた。

インテリアは、中心部を楕円形状とした1本スポークのステアリングホイールやセンター部までを一体式としたメーターパネル、幅広のセンターコンソールなどを組み込み、新世代GTらしい上級かつ瀟洒な雰囲気を創出する。また、前席には多様な調整機構を内蔵したスポーツシートを装着。前席優先の室内レイアウトとしたため、2名乗車の後席スペースはやや狭めの設定だった。

マセラティのパワーユニットで武装したシトロエンの新世代グランツーリスモは、「SM」(タイプSB)の車名を冠して1970年3月開催のジュネーブ・ショーでワールドプレミアを飾る。SMの最高速度は220km/h、0→100km/h加速は8.9秒と公表。高性能GTとしてのポテンシャルを十分に備えていた。

1970年代に向けたシトロエン・ブランドの高性能GTは、デビュー後も改良を図っていく。1972年には、専用セッティングを施したボルグワーナー製3速ATを追加。さらに同年、エンジンの燃料供給装置にボッシュDジェトロニックを採用し(C114/3)、最高出力を178hp/5500rpm、最大トルクを23.7kg・m/4000rpmへと引き上げたタイプSCを発売する。1973年になると、ボアを87.0mmから91.6mmに拡大した2965cc・V6DOHCエンジン(C114/11)を設定。9.0の圧縮比と3基のウェーバー製42DCNFキャブレターにより、最高出力190hp/6000rpm(SAE)、最大トルク25.8kg・m/3000rpm(SAE)を絞り出した新エンジン搭載車は、タイプSDを名乗った。また、翌1974年にはエンジンに油圧式テンショナーが組み込まれ、信頼性が大きく向上した。

シトロエンSMは従来のDSと同様、大統領専用車のベースモデルとしても活用される。製作を担当したのはフランスのカロシェ(イタリア語のカロッツェリアと同義)であるアンリ・シャプロン。シャプロンはボディを4ドア化したうえで、幌付きのコンバーチブルを構築。ボディ長は5600mmに達した。車名を「エリゼー」としたSM Presidentielleは、1972年に2台が製作され、エリゼ宮に納入された。

シトロエンが大きな期待を込めて発売し、デビュー後も積極的な進化を図っていった新世代グランツ−リスモのSM。しかし、予想外の出来事が襲う。1973年10月に勃発した第4次中東戦争を起因とするオイルショックだ。燃費の悪い高性能GTに逆風が吹き、必然的にSMの販売台数は伸び悩む。悪いことはさらに続き、シトロエンの経営自体が急速に悪化。1974年にはプジョーとシトロエンが企業グループを結成することで合意し、一時はマセラティもプジョーと提携を結ぶものの、経営上のメリットが少ないと判断したプジョーは翌1975年に提携を撤回した。

マセラティのエンジンが供給されない状況となったシトロエンは、最終的に1975年7月をもってSMの生産中止を決定する。5年あまりのモデルライフで製造された台数は、量産モデルとしては少なめの1万2920台だった。