カリーナ・ハードトップ 【1972,1973,1974,1975,1976,1977】

走りとデザインを磨いた「ハンサムな足のいいやつ」

1972年12月にデビューしたカリーナの2ドアハードトップ(HT)は「ハンサムな足のいいやつ」だった。

カリーナは1969年12月に、セリカと基本メカニカルコンポーネンツを共用するセダンモデルとしてデビューする。当時のトヨタ内のポジショニングとしては、大衆車のカローラ&スプリンターより上級で、小型車の定番だったコロナと比較するとフレッシュな印象の強い新たな中堅モデルだった。

国産初のスペシャルティカー、セリカの兄弟車だけにカリーナはスポーティな印象が強く、俳優の千葉真一を起用したCMのキャッチコピー「足のいいやつ」がキャラクターを見事に表現していた。走りが楽しめるアクティブなクルマは欲しいが、セリカほどのお洒落さはいらない、あるいは広い室内空間が欲しいというユーザーニーズに応える通好みのクルマ、それがカリーナだった。

カリーナは、コンスタントに好調な販売成績を記録。HTが登場する直前の1972年10月には9200台、11月には9400台に達した。月販1万台に迫るセールスを受けメーカーはカリーナをセリカのセダン版という位置づけのまま、トヨタの屋台骨を支える主力モデルとする方向に舵を切る。具体的にはボディタイプを含めたバリエーションを拡大し、より幅広いユーザーニーズに応えた。HTモデルの追加はその第一歩だった。

HTは、従来からの2ドア&4ドアに続く第3のボディタイプ。スタイリッシュさを徹底追及した、まさに「ハンサム」な存在に仕上げられていた。

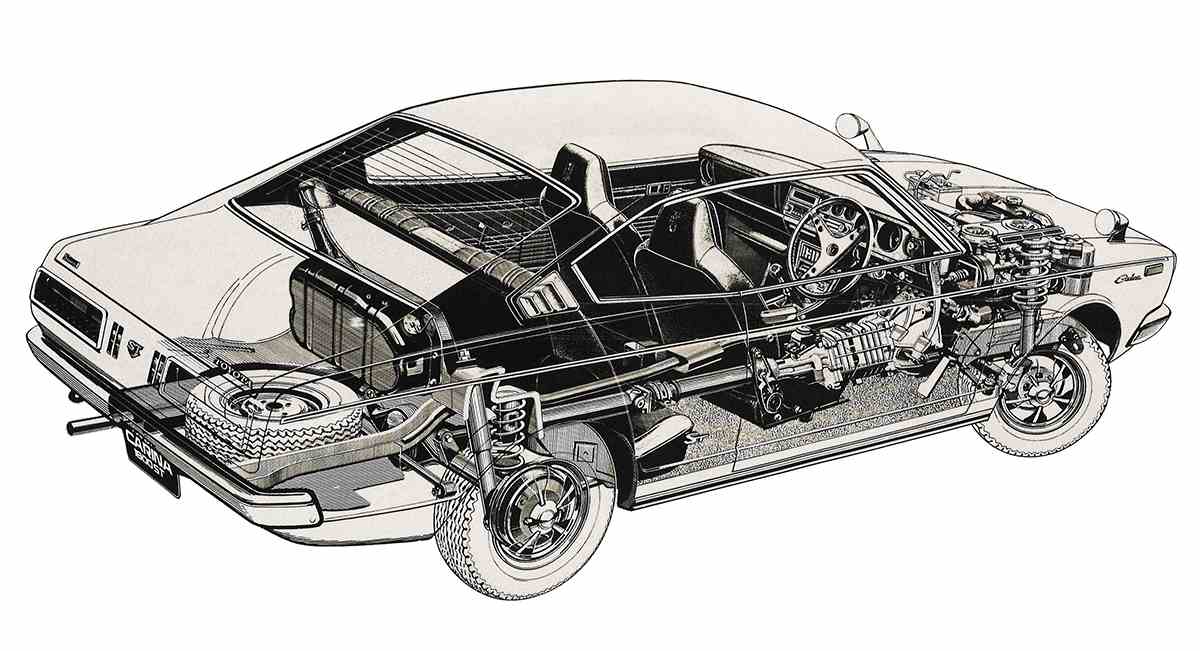

ボディは基本的に、2ドアセダンのウェストラインから上を低めたもの。数字の上では全高はセダン比で45mm低い。前後のウィンドウシールドは傾斜が強められ、Bピラーを排除したプレーンなウィンドウラインと相まって美しく躍動的なフォルムを構築する。特徴はリアクォーターパネルの処理。リアウィンドウを良好な後方視界と大きなトランクリッド開口部を確保するよう比較的立った角度(それでもセダンより寝ているが)に設定。その一方でサイドビューは伸びやかなファストバック形状に見えるようCピラーを意識的に寝かせる手法を採用した。このデザイン処理で必然的に生じるリアウィンドウとCピラーの段差はフィン状に仕上げられ、見た目に違和感を抱かせないように工夫されていた。

このデザイン手法は、当時のクーペでは一般的な造形で、欧州フォードのスペシャルティカー、カプリが先鞭をつけ、日本でも三菱ギャランFTOが採用していた。カリーナHTはその第三弾。後発だけにデザインの完成度は一段と高く、躍動的なイメージが印象的だった。サイドウィンドウ後方にレイアウトした目立つエアアウトレット形状の効果もあり、いかにも走りそうな造形にまとめられていた。

フロントマスクは、4灯ヘッドライトの間に車幅灯をレイアウトした独特の印象。セダンでもヘッドライトに段差を付けるなどフロントマスクにこだわっていたカリーナだけに、なかなか個性的だった。一方リアランプは一般的な横長タイプ。他にない縦置き形状のセダンとは大きくイメージを変えたことに、当時賛否が分かれたという。

室内はシートの着座ポイントが、セダンとは大きく異なっていた。これは全高を低めたことの影響で、ヒップポイントはセダン比で前席が20mm、後席では65mmも下げられた。シートはセリカ用に似たサポート性を高めたスポーツ形状。前席の助手席側には後席への乗り込みを助けるウォークイン機能が組み込まれた。HTの室内はセダンよりは狭かったが、それでもセリカと比べるとルーミー。ファミリーカーとしても使えるユーティリティがしっかり確保されていた。カリーナHTは、内外装とも実用性をしっかりと守った範囲で、スタイリッシュさを追求したのが個性だった。ちなみにインスツルメントパネルはセダンと共通。これはすでにメーターがずらりと並ぶGTイメージにまとめられていたため、HT化に当たっても手を入れる必要がなかったからである。

HTのデビュー当初のラインアップは、1600と1400の2シリーズ構成。1600系はGTを頂点に、SR、ST、スーパーDX、DXの5グレード、1400系はDXのみのベーシック仕様という構成だった。

パワーユニットは排気量1588ccの1600系のGTがツインチョーク・ソレックス製キャブレターを2連装したDOHC仕様の2T-G型(115ps/レギュラーガソリン仕様110ps)、SRとSTがツインキャブレターのOHV仕様2T-B型(105ps/レギュラーガソリン仕様100ps)、スーパーDXとDXはシングルキャブレターのOHV仕様2T型(100ps)を搭載。排気量1407ccの1400系はシングルキャブレターのOHV仕様T型(86ps)を積んでいた。

トランスミッションは1600系のGT、SR、STが5速MTのみ。1600スーパーDXとDXは4速および5速MTに加え3速ATの3種。1400DXは4速と5速MTの2種が選べた。

サスペンションはフロントがストラット、リアは4リンク式。形式的にはセダンと共通だが、全グレードでばね常数/ダンパー減衰力/スタビライザー径ともセダンより強化されたスポーツ設定となっていた。HTは「足のいいやつ」というキャラクターが一段と鮮明だった。

最高速度は1600GTの190km/hを頂点に、セダンを5km/h上回る俊足仕様。これはHT化によって空気抵抗が少なくなったことの効果と考えられた。

価格は1400DX(4速MT)の64万2000円から1600GTの87万3000円まで。セダンより若干高めだったが、それでもライバルと比較するとリーズナブルな設定だった。HTの販売目標台数は月販6000台。セダンの目標台数9000台と合計してカリーナ全体で1万5000台を見込んでいた。

デビューしたカリーナHTは、幅広いユーザーから熱烈な支持を受け、メーカーの予想を上回る販売成績をマーク。従来以上にトヨタの主力モデルとしてのポジショニングを鮮明にする。

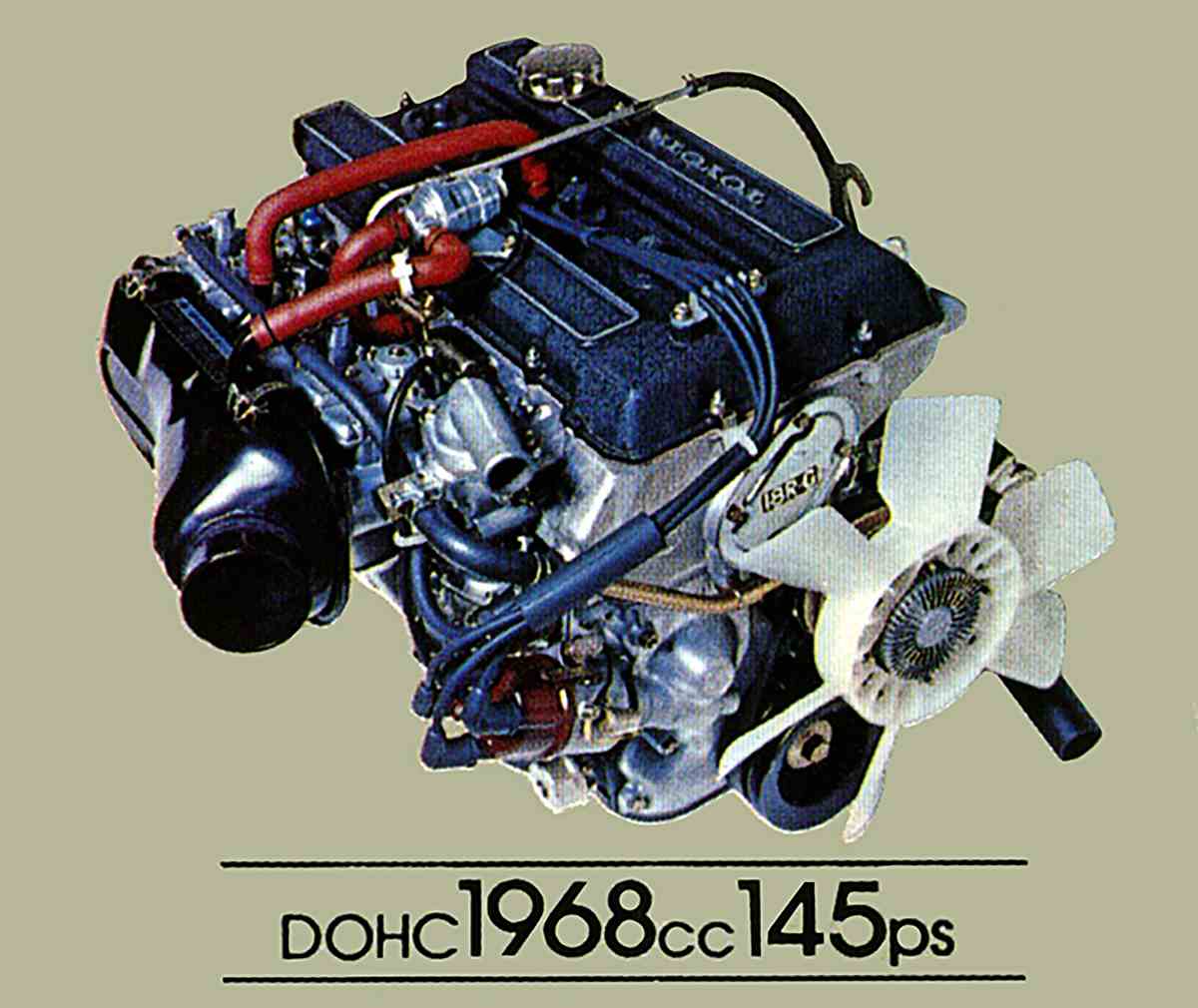

メーカーは好評を受け、ますますバリエーション充実に邁進する。1974年1月には、パフォーマンスをさらに磨き上げた2000シリーズが登場した。2000シリーズは排気量1968ccのマークIIなど上級車に搭載していた18R系ユニットを搭載したフラッグシップ。DOHC仕様の18R-G型(145ps/レギュラーガソリン仕様140ps)を搭載した2000GTを筆頭に、電子制御燃料噴射装置を組み合わせたOHC仕様の18R-E型(130ps)を積む2000EFI、そしてシングルキャブレターの18R型の2000の3グレードを用意した。トランスミッションは2000GTと2000EFIが5速MTのみ。2000は4速と5速MT、そして3速ATの3種が選べた。

シリーズの中でも2000GTは、当時国産車トップクラスの動力性能を誇る逸材だった。操作性に優れた専用のポルシェシンクロを備えた5速MTを駆使すると、メーカー公表のトップスピード205km/h(レギュラーガソリン仕様200km/h)に達した。スタイリッシュな造形から想像する通り、いや想像以上の速さの持ち主だった。動力性能は同じパワーユニットを搭載するセリカLB2000GTと同等。当時ピュアスポーツの象徴だった日産フェアレディZを確実に上回った。

2000GTは装備も充実していた。本革巻きの4本スポーク・ステアリング、マグスタイルホイール、FMラジオ、エアミックスタイプのヒーター、3針式時計が標準装備され、オプションでエアコンやカーステレオ、パワーウィンドウ、リミテッドスリップデフが選べた。室内色はブラックのほか、ブラウンとホワイトも設定する。

1974年前後の自動車界は、排出ガス規制への対応が積極的になっていた。ホンダは1973年12月に、米国マスキー法を世界で初めてクリアーしたクリーンエンジン仕様のシビックCVCCを発売。マツダも同時期に低公害車のルーチェAPをリリースする。そんな時代環境の中で2000GTを追加したカリーナHTは目立った。持ち前のスマートな性格とともに、硬派のスポーツモデルの代表という位置づけを鮮明にする。

1975年1月には、カリーナも50年排出ガス規制に対応したクリーンエンジンを搭載するとともにマイナーチェンジを実施。ホイールベースが従来比70mm拡大され、フロントマスクが一新され外観はモダンなイメージを発散、欧州車調のシンプル造形になったインスツルメントパネルも好評を博す。

HTのラインアップは1600、1800、2000の3シリーズ構成。新設定の1800シリーズは、1770ccの3T-U型(98ps)を積み、トランスミッションは4速と5速MTと、3速ATが選べた。一方シリーズのイメージリーダーである2000GTは、排出ガス規制に対応した1968ccの18R-GU型(130ps)を搭載し、トランスミッションは5速MTのみ。従来ユニットと比較して最高出力は15psダウンしていたが、持ち前のパワフルさは健在。当時の国産車ではトップレベルの速さを披露した。しかしカタログにはもはや最高速度の記載はなくなっていた。