スカイラインHT2000GT-R 【1970,1971,1972】

オーバーフェンダーで武装した憧れの「箱スカR」

当時は純レーシングマシンの先進機構と捉えられていた、4バルブDOHCのヘッド機構を組み込むS20型エンジン。この珠玉のユニットを4ドアセダンのボディに積み込み、1969年2月に発売されたのがPGC10型スカイライン2000GT-Rだった。“赤バッジ”の伝統を守り前代未聞の高性能(最高速度200km/h、0→400m加速16.1秒)を誇った箱スカの“R”は、当時のクルマ好きに大きな衝撃をもたらす。

GT-Rは先代のGT-Bと同様、早速サーキットに持ち込まれる。デビューレースは1969年5月に開催された「1969 JAFグランプリレース」だった。激しいバトルの末に最大のライバルであるトヨタ1600GTがトップでゴールしたものの、走路妨害の判定から2位でチェッカーを受けた篠原孝道選手ドライブの39号車GT-Rが繰り上げ優勝となった。最初の勝利は辛勝だったGT-Rだが、その後のレースではマシンの改良と熟成が進み、徐々に他車を圧倒するようになる。そして1970年シーズン終了時には、連勝記録を35にまで伸ばしていた。

快進撃を続ける一方、GT-Rの開発陣とレーススタッフは大きな壁にぶち当たる。4ドアセダンボディの軽量化が限界に達し、空力性能の向上も期待できない状態に陥っていたのだ。このままではレースに勝ち続けることはできない……。そう判断した日産スタッフは、GT-Rの大胆な変更を画策する。ボディを4ドアセダンから新設計の2ドアハードトップに切り替える方針を打ち出したのだ。

ユーザーニーズの多様化が顕著になった1970年代、市場ではスポーティで美しい2ドアハードトップ車の需要が伸長していた。その対応策として日産のスタッフは、C10型系スカイラインにハードトップ・シリーズを加えることを決定する。開発に当たって(1)スポーティでムードあふれるスタイルの実現 (2)重厚で豪華な内装の演出などを基本テーマに掲げた。

一方、GT-Rのハードトップ仕様も別展開で開発が進められる。基本ボディは他のハードトップと基本的に共通。従来のセダン版GT-Rに比べて、全長が65mm、全高が15mm、ホイールベースが70mmも短縮される。全幅に関しては、リアに樹脂製のオーバーフェンダーを装備したことから55mmほど拡大された。

ボディがコンパクトかつ軽量になり、しかもボディ高が低くなったことで空力特性もリファインされたハードトップ版GT-Rは、セダン版GT-Rに代わる形で1970年10月に市場デビューを果たす。型式はKPGC10型。車種展開はハイオクガソリン仕様(160ps/18.0kg・m)とレギュラーガソリン仕様(155ps/17.6kg・m)の2タイプを用意し、車両価格は2車ともに154万円(東京標準価格)に設定していた。

ハードトップ版GT-Rは、内外装の演出についてもセダン版とは趣を異にしていた。外装ではブラックアウトした新形状のグリルとリアフェンダーを装着したうえで、メッキパーツ等の装飾部品を省略。メーターレイアウトでは、大型の速度計と回転計を中心に独立したナセルを持つ水温計/燃料計/油圧計/時計(オプション設定)を配する。また、インパネのウッドパネルの装着はセンターコンソールの一部のみとした。

より精悍でスパルタンに変身したハードトップ版GT-Rは、試作車の完成から程なくしてレース部隊の現場に持ち込まれる。ボディのコンパクト化によって、運動性能そのものは4ドア版より向上。さらに、空気抵抗の減少はコーナーおよび直線時の加速性能のアップにつながっていた。一方、ホイールベースが短くなって前後の荷重移動が大きくなったぶん、アンダーステア傾向が強くなる。この問題に対して開発陣は当初、サスペンションチューニングの見直しやスタビライザー径の変更で対処。後にはフロントアンダースポイラーの装着などを実施し、旋回性の引き上げを図った。

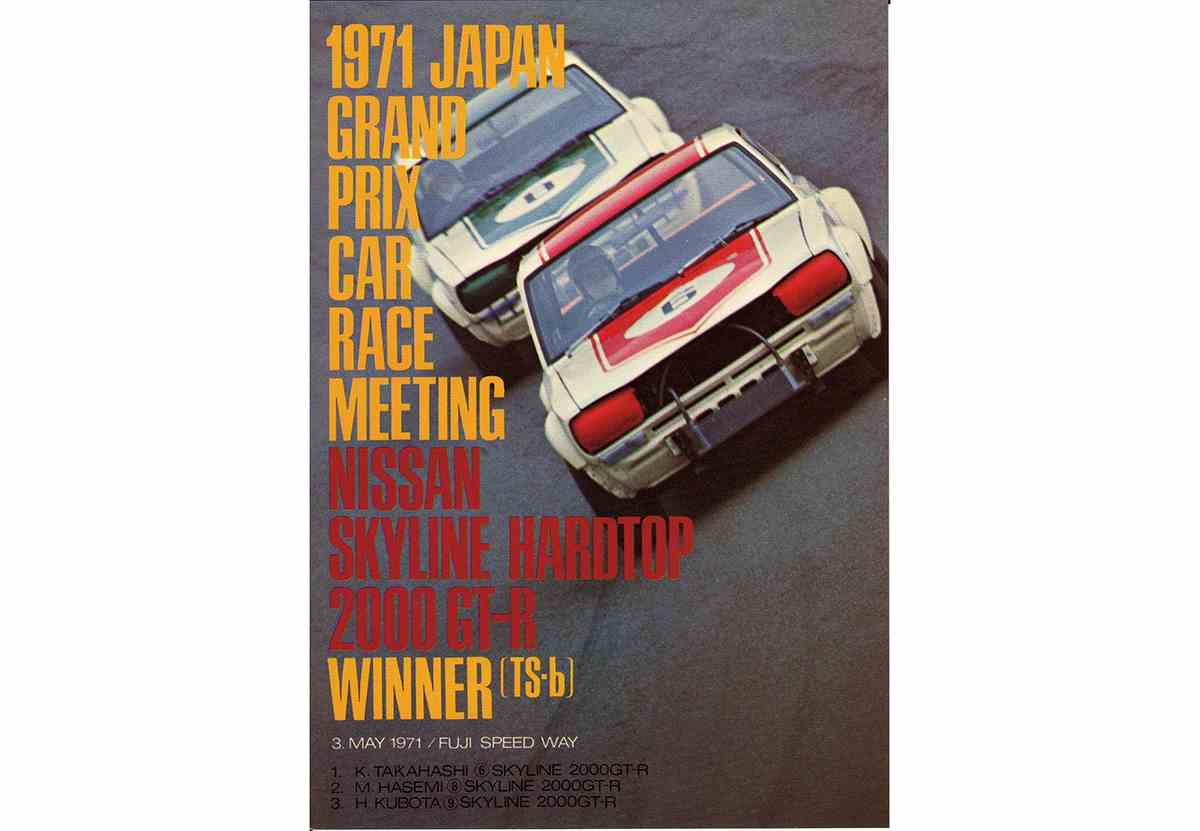

ハードトップ版のGT-Rは、1971年3月開催の「全日本鈴鹿自動車レース」で初陣を切る。小雪まじりの悪天候の中、それでも黒沢元治選手が駆る65号車のハードトップGT-RがTクラストップで快走し、見事にデビューウィンを飾った。

その後もハードトップGT-Rは連戦連勝を続け、マスコミ界では「スカイラインがレースに負けるとニュースになる」とまで称されるようになる。そして、1971年10月開催の「富士GCマスターズ250kmレース」では3号車の黒沢元治選手がトップチェッカーを切り、GT-Rの連勝記録は49にまで達した。

次はいよいよ区切りの50勝目−−。しかし、レース部隊の現場ではGT-Rの性能アップに苦心惨憺していた。C10型系スカイライン自体はフルモデルチェンジを目前に控えていたため、ベース車のシャシー性能の向上は望めない。またS20型エンジンについても、改良の余地はほとんど残されていなかった。それでも現場のスタッフは何とか知恵を絞り、足回りの改良やエンジンの出力アップを図っていった。

1971年12月、富士スピードウェイにおいて「富士ツーリストトロフィー500マイルレース」が開催される。50連勝を目指した日産ワークスは、このレースに高橋国光/都平健二選手組、北野元/長谷見昌弘選手組、砂子義一/須田祐弘選手組という3台のハードトップGT-Rをエントリーするが、高橋/都平選手組はカペラ・ロータリークーペとの接触、北野/長谷見選手組と砂子/須田選手組はメカトラブルによりリタイアしてしまう。結果的に勝利を収めたのは、マツダファクトリーの加茂進/増田建基選手組サバンナRX-3。この時点で、ついにGT-Rの連勝記録は途切れてしまったのである。

このまま衰退の一途を辿るかにみえたハードトップGT-R。しかし、日産のレース部隊はここで底力を発揮する。乾いた雑巾を絞るように、GT-Rに磨きをかけたのだ。S20型エンジンに関してはカムプロフィールの変更やフライホイールの軽量化などを実施。足回りでは、ブレーキのディスクローターをベンチレーテッドタイプに一新する。また、サスペンションのチューニングも徹底的に見直した。

再び50勝目の勝利を目指した日産ワークスは、1972年3月開催の「富士GC300kmスピードレース」に高橋国光選手と都平健二選手が駆る2台のハードトップGT-Rを出走させる。豪雨と強風の悪コンディションとなった同レースは、高橋選手の15号車がサバンナRX-3やセリカ1600GTといった軽量ハイパワー車を圧倒。すべてのマシンを周回遅れにして、見事トップでゴールした。この時にGT-Rは、ついに悲願の通算50勝を達成したのである。

50勝を達成した後も、ハードトップGT-Rはレースに参戦し続ける。1972年5月開催の「日本グランプリT-bレース」と同年6月開催の「富士GC300マイルレース」では、高橋国光選手がドライブするGT-Rが優勝。同年9月開催の「富士インター200マイルレース」では、北野元選手のGT-Rがトップチェッカーを受けた。ちなみに、これらの勝利を獲得したGT-RのS20型エンジンは、燃焼室形状に改良を加えていた。吸気側は従来と同様の多球形だったが、排気側にはペントルーフ形を採用。同時にカムのプロフィールも変更し、発生出力を引き上げる。また、車体ではオーバーフェンダーの形状変更を、足回りでは不等ピッチのコイルスプリングを採用して走りの性能を高めた。

KPGC10型のハードトップGT-Rがレースで健闘する最中、1972年9月にはC110型系の4代目スカイラインが市場デビューを果たす。「質、量とも国際水準を上回るクルマ」を基本テーマに開発し、市場では“ケンとメリーのスカイライン”キャンペーンを大々的に展開したC110型系。翌'73年1月にはS20型エンジンを積んだKPGC110型ハードトップ2000GT-Rが登場するが、KPGC10型より大きく重くなった車体はレースには不向きで、しかも厳しさを増す排出ガス規制への対処もあって、最終的に実戦投入は見送られた。

一方、KPGC110型GT-Rがデビューした後も、KPGC10型はプライベーターの手によってサーキットで活躍する。そして、1973年4月開催の「レースド・ニッポン6時間」や7月開催の「全日本富士1000kmレース」などでクラス優勝に輝いた。

レースとともに知名度を上げ、その名をクルマ好きの心に深く刻みつけたPCG10/KPGC10型スカイラインGT-R。後継のKPGC110型では成し得なかった“常勝GT-R”の復権は、結果的に1990年の全日本ツーリングカー選手権に参戦するBNR32型まで待たなければならなかったのである。

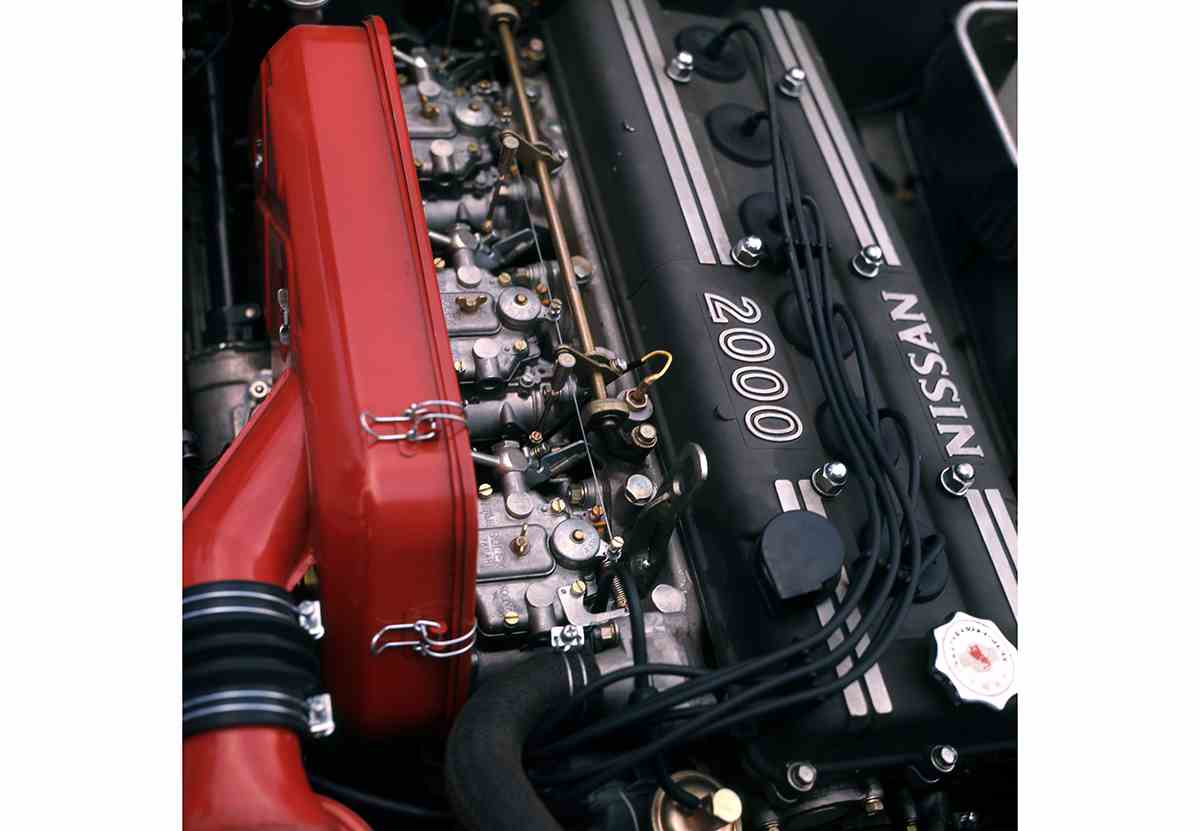

「R380用GR8型のディチューン版」と称されることの多いS20型エンジン。しかし確かにS20型はGR8型のシリンダーブロックを流用する形で開発が進められたものの、中身はディチューンという表現では括りきれないほどの設計変更が行われていた。

シリンダーヘッドのカムカバーは、GR8型の左右別体型に対して一体型を装着。燃焼室形状はGR8型がペントルーフ形で、S20型は多球形を採用する。ピストントップの形状も異なり、GR8型が凸形、S20型はフラットに近い形状に仕立てた。また、ボア×ストロークに関してはGR8型が82.0×63.0mm(同1996cc)に対してS20型は82.0×62.8mm(排気量1989cc)。コンロッドはGR8型がチタニウム製で、S20型が鋳鉄製を装備する。

ほかにも、燃料供給装置(GR8型=前期型ウエーバー42DCOE×3/後期型Kジェトロニック、S20型=ソレックス40PHH×3)やオイル潤滑方式(GR8型=ドライサンプ式、S20型=ウエットサンプ式)、カム駆動方式(GR8型=ギアトレイン、S20型=ダブルローラーチェーン、1次減速のみギア)、ディストリビューター取り付け位置(GR8型=インテーク側カムシャフト後方、S20型=インテークマニホールド前方)などが異なっていた。多岐に渡る新設計パーツの内容を踏まえると、S20型はほとんど新開発のエンジンといえるものだったのだ。