ジュニア・キャブオール 【1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966】

快適性と実用性を磨いたキャブオーバートラック

現在のトラックはキャブオーバー・スタイルが主流だが、1960年代初頭はボンネット型からキャブオーバー型への過渡期だった。それを象徴する存在がジュニア・キャブオールである。

ジュニア・キャブオールは“ジュニア”のサブネームが象徴するように、1956年10月に登場した1.75トン積みの小型ボンネットトラックがベースになっている。キャブオールを説明する前にまずはベースとなったジュニアを紹介しておこう。

ジュニアは当時ノックダウン生産をしていたオースチン用1.5リッターエンジンを搭載したトラックで、1955年に試作車を製作。数10万kmにも及ぶ過酷な走行テストを経て送り出した日産の自信作だった。最大積載量は1.75トンと、ライバル各車の標準が1トン積みだったなかで群を抜いていた。荷室長はクラス最長の2130mmを確保。ボンネットトラックのジュニアは、たくさん積めて耐久性に富んだ万能トラックとして人気を博し、日産の主力モデルの1台に成長する。ジュニアはダットサン・トラックで多くの経験を積んできた日産の作品だけに頑丈で、使い勝手が非常によかったという。

ジュニアが市場に浸透するにつれ、開発現場には「このジュニアのタフさをそのままに、もっと荷台の広いトラックが欲しい」というユーザーの声が届き始める。当時の日本経済は上昇気流に乗っていた。ユーザーは一段の積載性向上を望んだのだ。そんな声に応えて1958年8月に登場したのがジュニア・キャブオールだった。

合理的なキャブオーバー・スタイルにより荷室長は3095mmと長くなり、最大積載量も2トンに拡大された。キャブオールのトラックとしての機能はジュニアより数段向上していたのだ。しかし初期型モデル(C42型)は、いささか急ごしらえだった。ジュニアのエンジン&シャシーをそのまま使い、ジュニアのボンネット部分にキャビンを新規に架装してキャブオーバー化していたからだ。そのためキャビン中央部分にはエンジンの大きな出っ張りがあり、乗車定員はジュニアの3名から2名に減っていた。キャビンがエンジンの真上にある影響で騒音は高め、夏はエンジンの熱で暑かった。さらにメンテナンスの時には、エンジン全体を前側に引き出す必要もあった。

キャブオールは荷物には優しくても、ユーザーにはいささかスパルタンなトラックだったのである。開発現場に今度は「キャビンの居住性とメンテナンス性をもっと引き上げて欲しい」という声が殺到する。

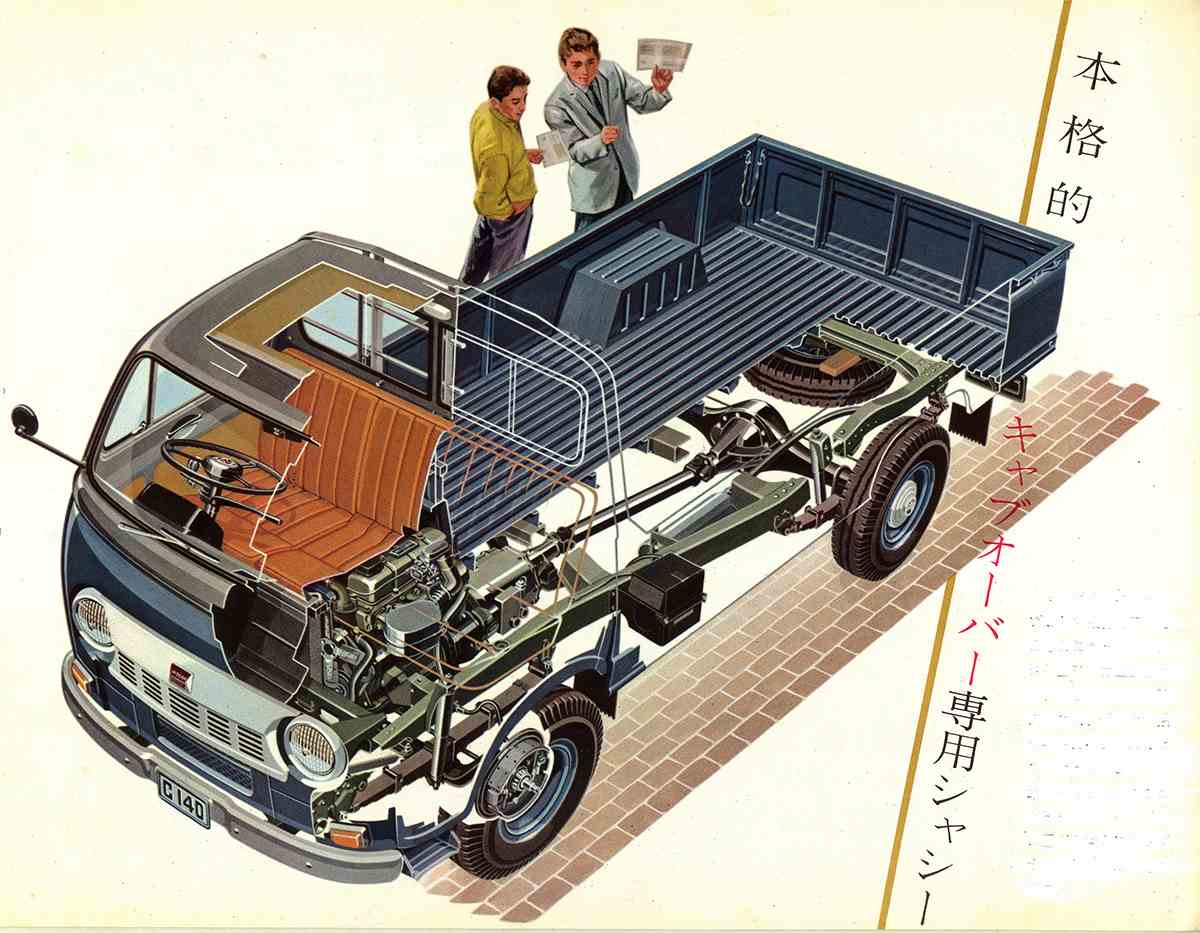

1960年4月に大規模な改良を受けC140型に進化したキャブオールが開発陣の回答だった。C140型のスタイリングはフロントグリル回りの形状がリファインされた程度で、初期型のC42型とさほど変わらなかった。しかし内容はきめ細かく改良されていた。エンジンの搭載位置を大幅に後方に移動し定員3名のキャビンを実現したのだ。

C140型の室内は足元が実に広々としていた。しかも入念な遮音&断熱対策により快適性も大幅に向上していた。走行スピードが高くなってもパッセンジャー同志で会話が楽しめ、夏もエンジンからの熱で閉口することはなくなった。エンジンのメンテナンスも中央のシートを取り外すとサービスリッドが現れる方式に改められていた。

C140型はエンジン自体も新しくなった。従来のオースチン用エンジンではなく、初代セドリック用として新開発したG型1488ccエンジンを採用したのだ。G型ユニットは従来型と比較し14psもパワフルな最高出力71psを誇り、キャブオールの走りを逞しくした。

もちろんC140型はC42型の美点だった最大積載量2トン/荷室長3095mmの優れた機能性はそのまま継承していた。C140型キャブオールは、ユーザーが求める“快適でタフなたくさん積めるトラック”だったのである。C140型の登場で日産の小型トラックの販売主力は、ボンネット型から完全にキャブオーバー型に移行する。その後キャブオールは1962年1月に85psの1.9リッター仕様を追加。このタイミングでジュニアのサブネームが取れ、キャブオールの単独ネーミングとなった。独り立ちしたのである。