ブルーバード(312型) 【1961,1962,1963】

名車の地位を確立した初代後期モデル

1952年12月に英国のオースチン社と技術提携を結び、A40サマーセットやA50ケンブリッジのノックダウン生産によって優れた自動車技術を習得していった日産自動車。1955年2月にはオリジナルの小型乗用車であるダットサン11型を、1957年11月には発展型の210型を発売する。一方で1956年5月にオースチンA50ケンブリッジの完全国産化を達成した同社は、来るべき1960年代に向けて新しい小型乗用車=次期型ダットサンの企画を鋭意、推し進めていた。

次期型ダットサンの開発に際して、日産のスタッフは「日本のみならず、海外にも通用する乗用車に仕立てる」ことを目標に掲げる。具体的には、1)近代美と安定感のある優雅なスタイル、2)軽快な操舵性と高度のロードホールディング、 3)ノーピッチングのやわらかい乗り心地、 4)加速のよいエンジン㈭快適な室内空間と優れた収納性などの創出を目指した。

新しいダットサンは、310の型式を付けて1959年7月に発表、翌8月より市販に移される。車名には、メーテルリンクの童話にちなみ、世界が求めている希望の“青い鳥”のようなクルマであるようにという願いを込めて、「ブルーバード」と冠した。

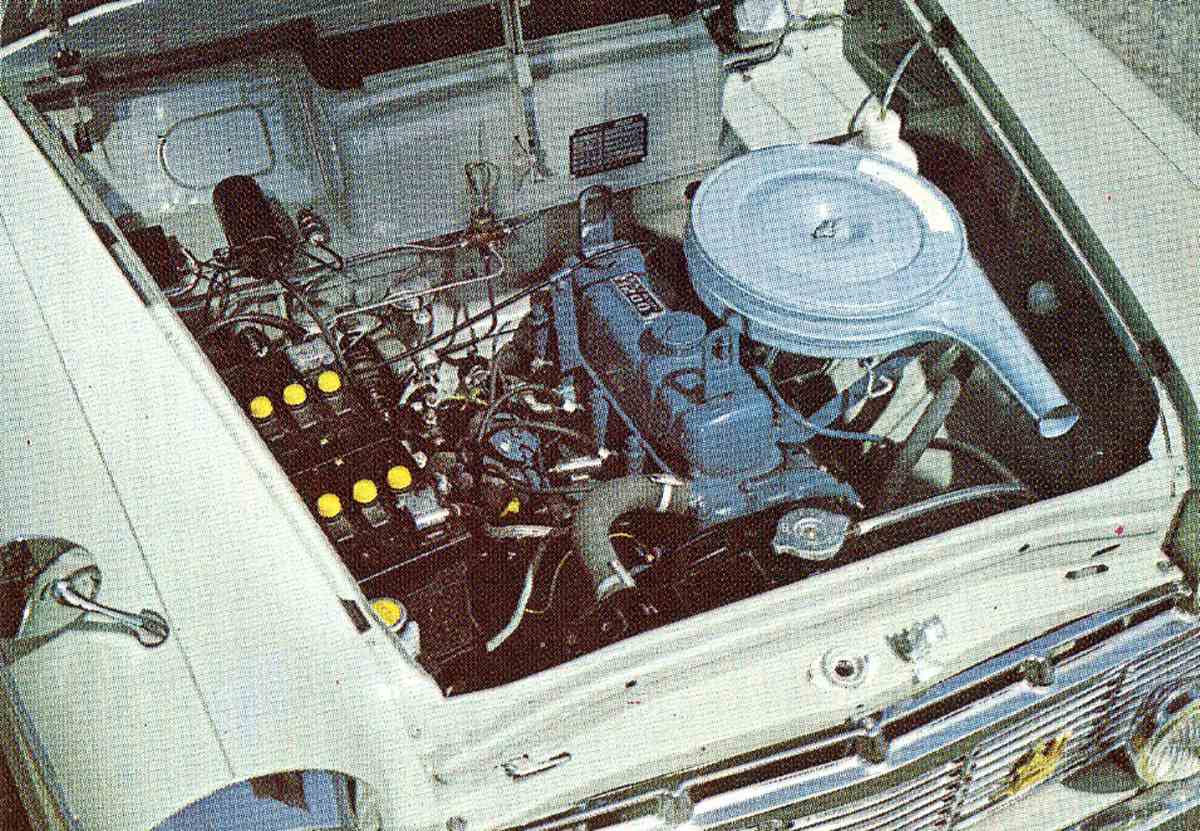

310型系ダットサン・ブルーバードには、斬新なメカニズムが満載されていた。基本骨格はセミモノコック式ボディと低床式ラダーフレームの組み合わせで、軽量かつ高強度の車体を確保。また、フロントサスペンションには独立懸架式のダブルウィッシュボーン/コイルを、フロントブレーキには国産車初のユニサーボを採用する。搭載エンジンはC型988cc直4OHV(34ps/6.6kg・m)とE型1189cc直4OHV(43ps/8.4kg・m)の2機種を設定し、グレード名はC型エンジン搭載モデルが“1000”、E型エンジンを積んだ仕様が“1200”を名乗った。

市場に放たれたダットサン・ブルーバードは、その実用性の高さや先進的な機構、さらにリーズナブルな価格設定などで高い人気を獲得する。発売1カ月のバックオーダーは、当時としては異例の8000台あまりにのぼった。

独特なリアランプの形状から“柿の種”というユニークなニックネームが付き、好調なスタートを切ったダットサン・ブルーバードは、デビュー以後もその勢いを維持するための様々な改良が実施されていく。

まず、1959年10月にはリアシート幅を拡大して3名掛け(乗車定員5名)仕様に変更。タクシードライバーなどから好評を博した。1960年7月には、可倒式リアシートを配した5ドアの「エステートワゴン」をラインアップに加える。同年10月になるとマイナーチェンジを敢行し、エンジンの出力アップ(C1型45ps/E1型55ps)やトランスミッションのフルシンクロメッシュ化などを施した311型系に移行した。

1961年に入ると、ブルーバードのクルマとしての完成度が中身と生産体制の両面で大幅に高まっていく。まず2月には、女性ユーザーをターゲットに据えた「ファンシーデラックス」と呼ぶ新グレードをリリース。ハイヒールでも踏みやすいスリッパータイプのアクセルペダルやオルゴール付きのウィンカー、化粧品入れ付きのサンバーザーおよびバニティミラー、サイドやリアガラスを覆うカーテンなど、計36点もの専用アイテムを装備した。8月になると2度めのマイナーチェンジが実施され、型式が312となる。

312型では、内外装の意匠を変更。フロントグリルは上部にピラーを持たせたうえで幅をフラッシャーランプいっぱいにまで拡大し、同時にリアランプやフェンダーのデザインも一新した。ボディカラーに関しても、明るい色調の仕様が新たに設定される。室内はインパネの造形を近代感覚あふれるアレンジに変更。機構面では、新設計のスプリングやトランクリッドなどが採用された。そして10月になって、日産初の本格的な乗用車生産工場である「追浜工場」が操業を開始し、ブルーバードの量産体制(それまでは吉原工場のみで生産)は一気に拡大した。

発売から2年あまりで約8万台が生産されるという国産車の新記録を成し遂げ、「走るベストセラー」の異名もとったダットサン・ブルーバードは、1962年に入っても進化の歩みを止めなかった。

まず4月には、“サキソマット”と呼ぶオートクラッチ機構を1200にオプション設定。9月になると年度恒例のマイナーチェンジを敢行し、内外装の意匠変更や前輪スタビライザーの取り付け位置の見直し、ワイパーモーターおよびルームヒーターの強化などを実施する。さらに12月には、1200デラックスとファンシーデラックスにフロント・セパレートシート仕様を設定した。

1963年になると、日産は「市販車の性能を海外の車種レベルに引き上げる」ことを目的に、312型系ブルーバードを駆って世界で最も過酷なモータースポーツといわれる“サファリ・ラリー”に挑戦する。日産としては初のワークス参戦となった第11回の同ラリーには、監督が実験部部長の笠原剛三氏、ドライバーがやはり実験部の難波靖治氏(34号車)と若林隆氏(22号車)という社員中心の体制でエントリーした。1962年開催の南アフリカ・トータルラリーで総合優勝していたこともあり、サファリでの結果も大いに期待を寄せていた日産チームだったが、コースは予想以上の困難を極め、結果的に2台ともリタイアに終わってしまう。以後、日産はダットサン・ブルーバードによるサファリ・ラリー制覇に意欲を燃やすこととなった。

年を追うごとに完成度を高め、国産小型乗用車のベンチマークに成長していったダットサン・ブルーバードは、1963年9月になると全面改良が実施され、イタリアのカロッツェリア・ピニンファリーナが基本スタイリングを手がけた410型系の2代目に移行する。発表から4年ほどのあいだにラインを流れた初代ブルーバードの生産台数は約21万台で、そのうち3万2000台ほどが輸出に充てられる。この2つの数字は、当時の1車種としての台数の新記録だった。日産自動車にとって、オリジナルの小型乗用車造りにおける自信を芽生えさせてくれた記念碑。それが初代ダットサン・ブルーバードなのである。