日産ブルーバードvsトヨタ・コロナ 【1963,1964,1965,1966,1967,1968】

コロナの逆襲が始まった2世代目のBC戦争

1960年代の前半までは、ダットサン・ブルーバードが圧倒的な勝利を収めた“BC戦争”。しかし、両車が2世代目に入る1960年代中盤に差しかかると、ジャストインタイム生産システムの“かんばん方式”を構築して生産効率を高め、さらに市場調査を開発車に存分に生かす体制を整えたトヨタ自工の猛威が、ブルーバードを襲うこととなった。

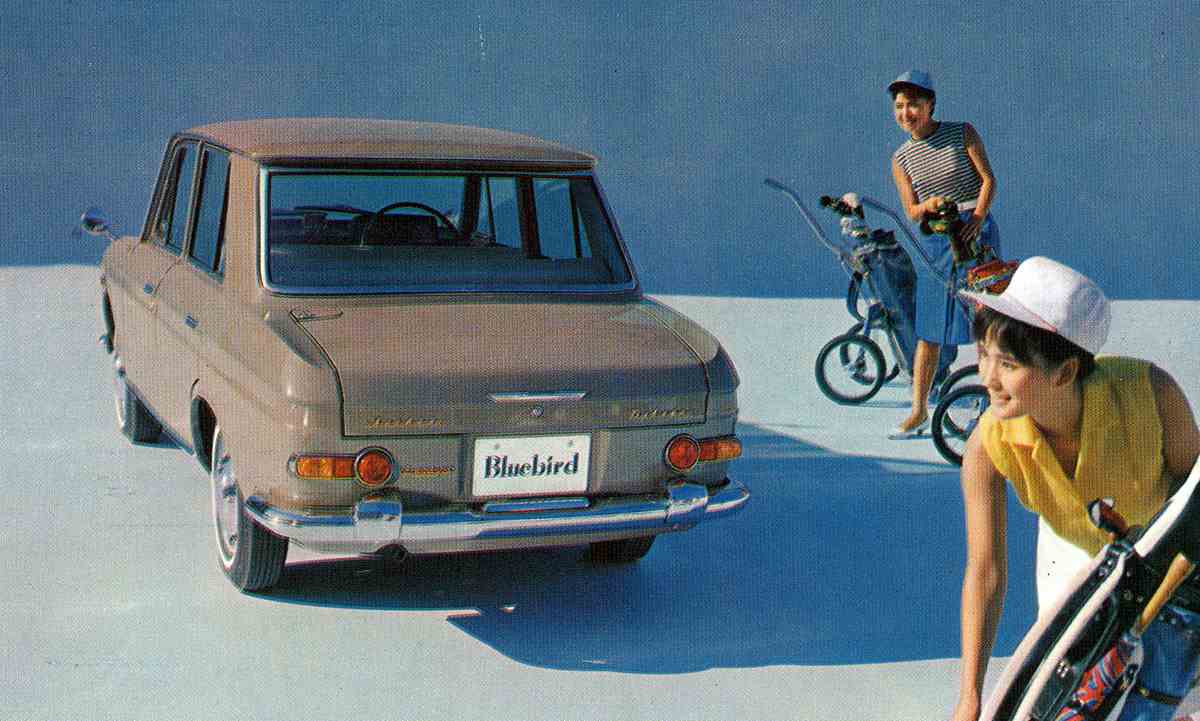

好調な販売成績を記録し続けたブルーバードは、1963年9月になると310型系から410型系のニューモデルに移行する。イタリアの有名カロッツェリアであるピニンファリーナに協力を仰いだスタイリングは、当時の欧州市場でのトレンドだったホリゾンタルカットライン(横に切れる線)を重ねる曲線基調の面で構築。さらに、4灯式ヘッドライトや特徴的なテール下がりのシルエットなども斬新なアレンジだった。ボディサイズ自体は、従来比で全長が105mm、ホイールベースが100mmほど延長される。

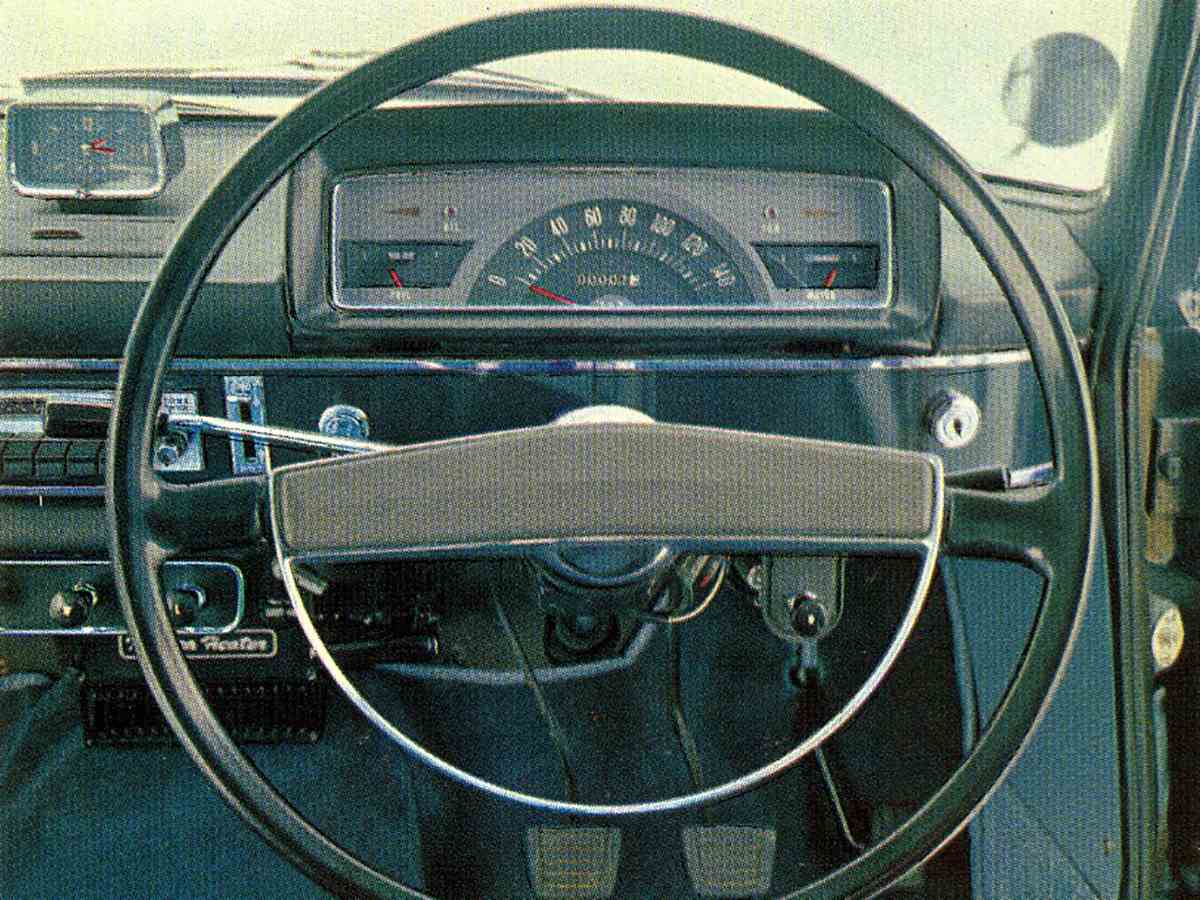

インテリアについてはインパネやシート、ステアリングホイールなどをシックなデザインに統一して上質感を演出。また、シートクッションにメアンダースプリング、シートバックにパームロックを使用するなど、乗員の座り心地にもこだわった。メカニズムに関しては、日産初のモノコックボディの採用やE型系1189cc直4OHVエンジンの改良、サスペンションのチューニング変更、冷却および充電効率のアップなどを実施。走りの快適性と信頼性は、大きく引き上げていた。

ブルーバードのフルモデルチェンジから1年ほどが経過した1964年9月、最大のライバルであるコロナが渾身のフルモデルチェンジを敢行する。新型はRT40の型式を名乗った。

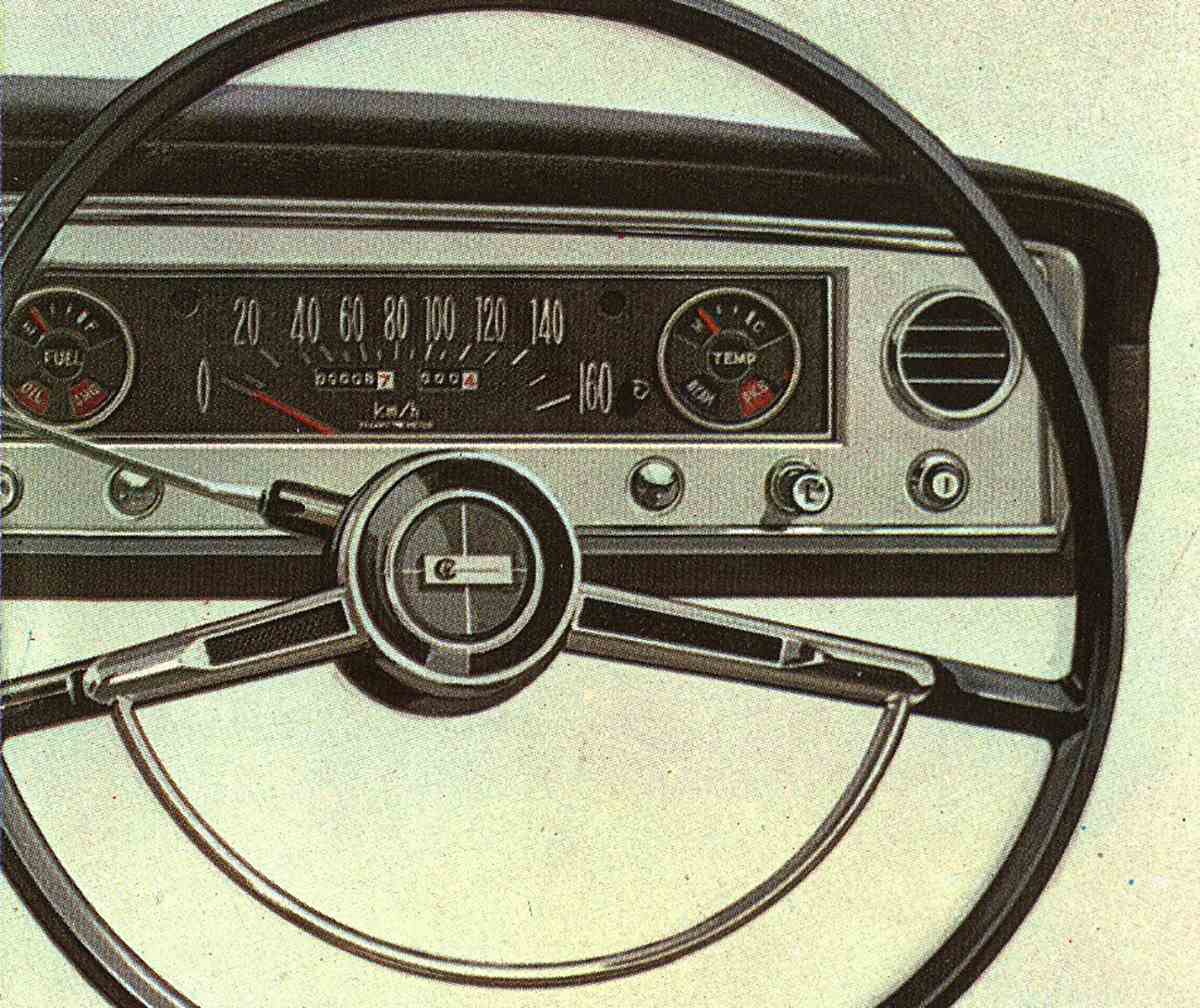

RT40型系コロナのスタイリングは、ボディ側面を一直線に流れる“アローライン”や傾斜した“クリーンカット”のフロントノーズなどが特徴で、トヨタ自工では「空気力学を追求した先進の造形」と説明する。ボディサイズも従来より拡大され、見栄えのアップと同時に室内空間も広げられた。メカニズムについては、R型エンジンの大幅改良(62ps→70ps)とボディの軽量化、サスペンションのチューニング変更および耐久性の向上、ステアリング機構の一新(ボールナット式へ)、燃料タンク容量の増加(45l)などが施される。

トヨタ自工はRT40型系コロナをデビューさせるに当たり、開通間もない名神高速道路で10万km連続走行テストを公開で開催し、大きなトラブルなしで見事に完走した。トヨタ自工は「国際水準の高性能とボディサイズに、国際感覚の内外装を持つクルマ」として大々的にアピールする。市場でも“高速に強いコロナ”と高く評価された。

新型に切り替わった410型系ブルーバードとRT40型系コロナは、デビュー後も矢継ぎ早にバリエーションを拡大していく。そのなかでとくに注目を集めたのが、高性能バージョンの設定だった。

ブルーバードは1964年3月にSUツインキャブレターを組み込んだ“1200SS(=スポーツ・セダン)”をリリース。さらに1965年5月には、R型1595cc直4OHV+SUツインキャブレターを採用し、後にブルーバードの伝統となるSSS(=スーパー・スポーツ・セダン)の名を冠した“1600SSS”を発売した。

一方のコロナは、1965年4月に4R型1587cc直4OHV+SUツインキャブレターを積む“1600S”を設定。同年7月になると、国産車初のHT(ハードトップ。T50型系)仕様を発売する。さらにブルーバードがフルモデルチェンジする1967年8月には、HT1600Sをベースに9R型1587cc直4DOHC+ソレックス・ダブルチョーク・ツインキャブレターを搭載し、足回りも大幅に強化した“トヨタ1600GT”を市場に送り出した。

2世代目のBC戦争は、コロナの高速性能のアピール戦略やバリエーション展開の巧みさ、さらにブルーバードのテール下がりのシルエットがユーザーから敬遠されたことなどが要因となり、両車の販売台数は次第に拮抗し始める。そして1965年1月には初めてコロナがブルーバードの販売台数を上回り、念願の国内登録台数第1位を獲得した。また、コロナにスポーティなHTや実用的な5ドアセダンが加わった以降は、コロナの首位が盤石なものとなっていく。

先代モデルから一転してコロナの軍門に下ったブルーバード。日産は起死回生を狙い、1968年8月にブルーバードを510型系へと切り替えることとなる−−。