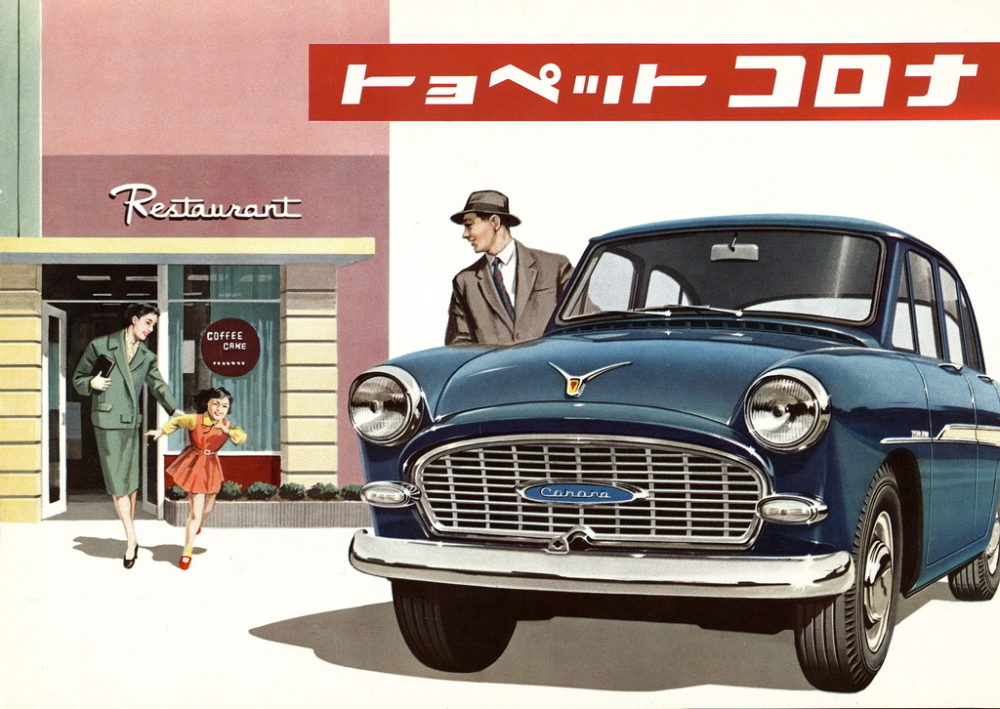

トヨペット コロナ 【1957,1958,1959,1960】

トヨタの基盤を築いた名車の出発点

そしてタクシー用のマスター、

この2台の長所を組み合わせ、小型車に仕立てたコロナ。

燃費に優れた33psユニットや、

新メカニズムのビルトインフレームを採用。

ライバルのダットサンに対抗するために急きょ開発され、

使いやすい経済車をうたって登場したが、道は険しかった。

1950年代初めのころ、日本では乗用車といえば「神風タクシー」などと呼ばれていた、乱暴きわまる運転が特徴(?)の小型タクシーのことだった。自家用車などは、未だ庶民の夢のまた夢であり、よほどのにわか成金や芸能人、あるいは大会社の経営者など、特殊な地位にある人たちでなければ、自家用車を持つことなど到底考えられなかった。

日産やトヨタ、オオタなどの先駆者となるメーカーは、第二次世界大戦前から少量ではあったが乗用車の生産を行っていた。しかし、横浜にCKD(コンプリート・ノック・ダウン=輸入された部品を組み立てる)組み立て工場を建設したフォードや大阪に同じくCKD工場を建設したシボレーの外資系二大メーカーによって、日本の自動車市場はほぼ独占されていた。さらに、第二次世界大戦直前からは、国策によって乗用車の開発は事実上禁止され、物資輸送のためのトラックや人員輸送のためのバスの開発が奨励されたことも手伝って、日本の乗用車開発は大きく遅れることになる。

戦争が終結し、戦後の復興期になると日本でも独自開発による乗用車の必要が出てきた。一時は、「日本で使う乗用車は、すべて欧米各国からの輸入に頼れば良い……」などという暴言を吐く政府官僚もいたほどだったが、自動車メーカーの地道な研究開発は休むことなく進められていた。また、多くのメーカーが、研究開発の時間を短縮するために、アメリカやヨーロッパの自動車メーカーとの間に技術提携の契約を結び、手っ取り速い乗用車生産化の道を選んだ。

三菱系はアメリカのカイザー・フレーザー社と、日産は英国のオースティン社と、いすゞは同じく英国のルーツ・グループと、日野自動車がフランスのルノー公団と、といった具合である。純粋に日本国内の技術だけで乗用車の開発を進めたのは、トヨタとオオタくらいのものであった。いずれも、生産台数は年間数百台から千台前後のもので、それが当時の日本の自動車工業のレベルだったのである。今日の隆盛からは想像もできないことだ。

タクシー向けの需要が乗用車販売の大半だった当時の市場では、スタイルの良さや絶対的な性能の高さなどよりも、価格が安く、信頼性に富むモデルが好まれるのは当然だった。こうした条件にピッタリだったのが、日産の「ダットサン110」である。東京をはじめとする大都市圏では、タクシー向けのモデルは1500ccクラスが一般的であったが、地方都市の多くは1000ccかそれ以下のクラスの小型車が使われていた。

大都市圏では「トヨペット・スーパー(RHK型)」や「クラウン」の部品を流用した営業車向けの「マスター」などの中型車を提供していたトヨタも、多くの地方都市では「ダットサン110」に対抗する車種はなかったのだ。そこで、急遽トヨタは「ダットサン110」の対抗車種として、「マスター」よりひと回り小型のモデルを開発することになった。それが1957年5月に発売された「コロナ(ST10型)」だ。

無論、タクシー向けだけではなく、高級車である「クラウン」の下に位置する自家用車としての需要も見込まれていた。「クラウン」や「マスター」の開発実績があったとはいえ、開発決定から最初のモデルを発表するまで、わずか1年弱という短期間で開発は進められたという。トヨタとしては珍しく、かなりな「急ぎ働き」だったわけである。

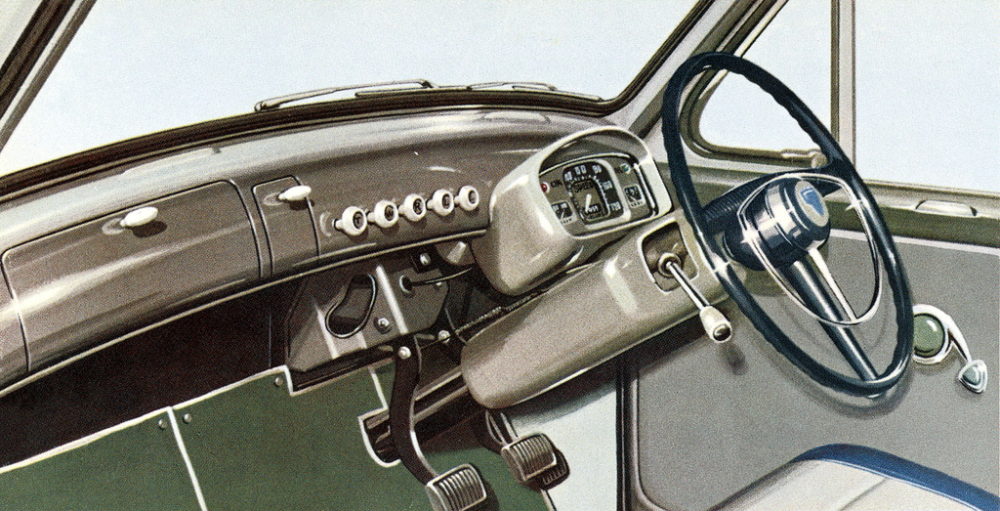

開発期間を短縮するために、使える部品は可能な限り既存の量産車のものが流用されていた。たとえば、エンジンは小型トラックとして好評だった「トヨエース」に使われていた排気量995ccのS型水冷直列4気筒SVが使われ、梯子型フレームは「クラウン」のものを切り詰めたものであり、ボディーは「マスター」用の前後を切断したものだった。ドアも「マスター」用がそのまま使われているといった按配。スタイルは、全体にキュービックな「ダットサン110」に対し、全体に丸みを帯びた独特のデザインとなっていた。

コロナの特徴的なスタイルに、人々は多少の揶揄を込めて「ダルマ」のニックネームを奉った。当時新型車の開発には少なくとも3〜4年の時間は必要と言われていたのだが、異常なまでの短期間で開発された「コロナ」は、「クラウン」並みの乗り心地と、「210」へとマイナーチェンジされた「ダットサン」が77万5000円だったのに対して64万9000円という低価格が最大のメリットであった。しかしそれ以外に、営業車としてもライバルの「ダットサン」を超える点は見当たらなかった。それでも、トヨタの新型車ということで、販売もデビュー当初は順調に伸びて行った。

しかし、日産が新型車「ダットサン・ブルーバード(310型)」をデビューさせたことで、形勢は再び「コロナ」にとっては厳しいものとなった。後に「BC戦争」と言われる、激烈な販売合戦の火蓋が切って落とされたのだ。「BC戦争」のBはブルーバード、Cはコロナのイニシャルであることは言うまでもない。

「コロナ(ST10型)」は、新しいクルマとして、時代に先駆けた設計やスタイリングを盛り込んでいたわけではなく、日産の「ダットサン」に対抗するために、あくまでコストダウンと高い信頼性を確保することだけを目的に造られていたのだから、デビューするや否や旧態化へと走ってしまったのも無理はない。たとえば、「コロナ(ST10型)」がデビューした時点でさえ、ライバルであった「ダットサン210型」はエンジンのバルブドライブにOHV方式を採用し、その技術的先進性をアピールしていたのだ。

「コロナ」用に、いくら手持ちの乗用車用エンジンがなかったとはいっても、小型トラック用のエンジンを流用していたのでは、多くのユーザーに間に合わせ的なイメージで受け取られても仕方ない。新型「コロナ」が新車効果で「ブルーバード」を販売台数で追い越していたのは最初の4カ月だったという。

「ブルーバード」に苦杯をなめさせられた「コロナ」は、エンジンなどのメカニズムには変更はないものの、ラジエターグリルやサイドモールディングにクロームメッキを施すなどして、外観上の豪華さを高めたモデルを1958年型として登場させたが、一度落ち込んだ需要を回復することはできなかった。さらに、1959年10月からは、エンジンを全面的に新設計としたP型に換装、モデル名も「PT10」として発売した。

エンジンのバルブドライブは初めてOHVとなり、ライバルの「ブルーバード」に追いついた。エンジンのパワーも旧型に比べて12psも向上し、ドライバビリティは見違えるほどに良くなった。しかし、ボディースタイリングなどはそのままだから、「コロナ」が真に販売台数の拡大を狙うなら、根本的な新設計のモデルに生まれ変わるしかなかった。「コロナ」はスタートで躓いてしまったのだった。