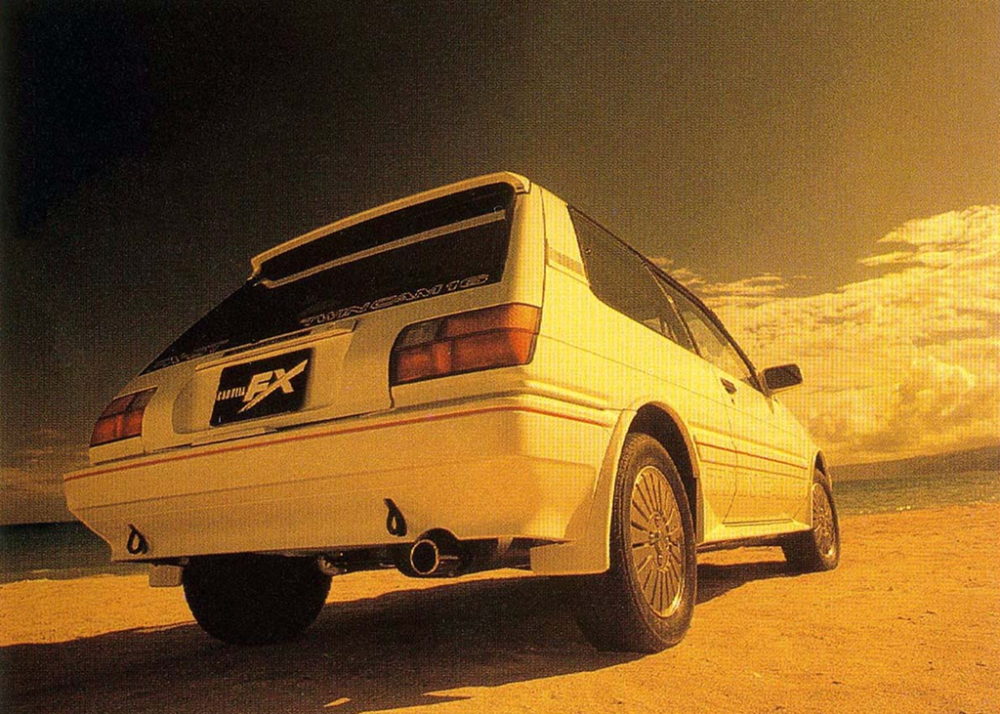

カローラFX 【1984,1985,1986,1987】

欧州を意識した2BOXスポーツカローラ

1980年代に入ると大衆車を次々とFFに変更していく。

1983年5月には屋台骨を支えるカローラが、

シリーズ史上で初めてFF方式を採用。

その約1年5カ月後には、FFの特性を生かした

2BOXのカローラが市場デビューを果たす。

今でこそあらゆる面でユーザーニーズに応えたクルマ造りを実践するトヨタ自動車だが、1980年代初頭まではメカに関してかなり頑固な主張を持ったメーカーだった。その代表例がフロントエンジン&リアドライブに対するこだわりだ。滑らかな走りを実現するためには操舵輪と駆動輪を同一にするべきではない、変速フィールが自然で自動変速機の組み込みも容易、メンテナンスがしやすく耐久性も高い−−こんなFRのメリットを重視していたのである。

一方、FRには大きなデメリットがあった。FFに比べて縦方向に長いエンジンルームを要し、さらにトランスミッションユニットと駆動シャフトがキャビン内に大きく侵入するのである。限られたボディ寸法の中でキャビン空間をできるだけ広くするには、FFのほうが圧倒的に有利だった。

ライバルメーカーがパッケージングに優れるFF方式を続々と採用するなか、ついにトヨタも大衆車のカテゴリーにこの方式を導入する決断を下す。まず1978年8月に同社初のFFモデルとなるAL10系ターセル/コルサがデビュー。ただしエンジンの搭載形式はメンテナンスや自動変速機の採用などを鑑みて縦置きとした。1980年代に入ると、横置きエンジンのFF車の開発を急ピッチで進めるようになる。そして1983年5月、同社の屋台骨を支えるカローラ、さらに兄弟車のスプリンターをFFに一新した。

ちなみにFF方式を採用したのはセダン系や5ドアハッチバック系などの量販モデルで、スポーツ系のカローラ・レビン/スプリンター・トレノはFR方式を継続している。

FF方式に移行して広い室内空間を確保した新世代カローラ。しかし開発陣は、これだけでは満足しなかった。せっかくFF方式を新規に開発したのだから、その利点を100%生かしたモデルも作りたい−−。そこで注目したのが、BD型マツダ・ファミリア(1980年6月デビュー)やホンダ“ワンダー”シビック(1983年9月デビュー)などによって当時成長していた「2BOX車」カテゴリーだった。販売戦略上でも、スターレットの上をいく若者向けの上級ハッチバック車が望まれていた。

FFカローラのデビューから約1年5カ月後の1984年10月、3/5ドアハッチバックボディのカローラがデビューする。車名は「カローラFX」。Fは未来のフューチャー、Xは未知数を意味していた。

数あるグレードのなかでユーザーが最も注目したのは、3ドアハッチバックに設定された“GT”グレードだった。外観はエアロパーツで武装。内装も本革巻きステアリングやバケットシートなどでスポーティに仕上げる。さらにエンジンは、レビン/トレノに採用する4A-GE系ユニットを横置きで搭載していた。

FF車らしい2BOXスタイルで、しかもスポーツ仕様もラインアップする−−万全の車種展開で勝負したカローラFXだったが、販売成績は今一歩だった。ライバルが多かった、カローラの名前が若者から敬遠された、スタイリングが地味だった、スポーツ仕様のGTのスペックがシビックSiに劣っていた……要因はいろいろと挙げられた。

テコ入れ作として、トヨタはGTのモータースポーツへの参戦や特別仕様車の設定などを実施してユーザーにアピールする。しかしそれでも販売は伸びず、結局同社の2BOXユーザーはスターレットやターセル/コルサ/カローラII兄弟に流れたままだった。

一方、2BOXのカローラを大歓迎して受け入れた市場もあった。ハッチバック車の人気が高い欧州マーケットだ。トヨタとしても2BOXカローラは欧州がメイン市場になると予想し、その嗜好を捉えてクルマを開発していた。

日本では今一歩だが欧州では人気が高い−−上級ハッチバック車におけるこの市場動向は、その後のカローラの開発に大きく影響していく。そしてセダンやワゴンは日本メイン、ハッチバックは欧州メインという体制が整えられていったのである。