昭和とクルマ03 【1950~1960】

独自開発とノックダウン生産で成長した国産乗用車

1950年6月に勃発した朝鮮戦争によって、“特需”が訪れた日本の産業界。この好況下で日本の自動車メーカーは、念願の国産乗用車を開発する体制を整えていく。その具体化においては、自社開発組と欧州メーカーとの技術提携組に大きく分かれた。前者の代表格がトヨタ自動車工業/たま自動車(プリンス自動車工業)で、後者にはいすゞ自動車/日野ヂーゼル工業(日野自動車工業)などが属する。また、日産自動車は自社開発と技術提携の2本柱で勝負した。

戦前からオリジナル乗用車の開発に意欲を燃やしていたトヨタ自工は、終戦直後から乗用車の復活を思い描き、1947年10月に「トヨペットSA型」を発売したのを皮切りに、SC型やSB型、SD型〜SF型、スーパーRHK/RHN/SHK/SHNなどを生み出していく。そして1950年代の後半に差しかかる'55年1月には、当時の乗用車造りのノウハウを結集した「クラウン」を市場に送り出すこととなった。

一方、朝鮮戦争の勃発による鉛の高騰で電気自動車の製造を断念し、社名からも電気を外した“たま自動車”(後にプリンス自動車工業に改称)は、ガソリンエンジンを積む独自の乗用車の開発を急ピッチで推し進める。そして、1952年3月に「プリンス・セダンAISH」を市場に放った。皇太子の立太子礼を記念して“プリンス”のブランド名を冠した新型セダンは、当時の自動車技術面での先陣を切るモデルだった。搭載エンジンは富士精密工業の協力を得て開発したFG4A型1484cc直列4気筒OHV(45ps)。オールスチール製のボディは、それまでデザイン性皆無といわれた国産乗用車とは一線を画し、華麗で見栄えのいいスタイルに仕立てられていた。先進機構を満載して登場したプリンス・セダンは、たちまち市場で高い評価を博し、好セールスを記録する。メーカー側もこの人気に応えるように改良を重ね、AISHシリーズをリリースしていった。

ノックダウン生産車でいち早く登場したのは、日野ヂーゼル工業が製造する「日野ルノー」だった。ベース車はフランスのルノー公団が開発した「ルノー4CV」で、日本での組立第1号車は1953年3月に完成する。日野ルノー販売による市販は翌4月から。当初、車両型式はR1062で、エンジン型式が662-2だったが、後に車両型式はPA、エンジン型式はKGH20/KGH21(748cc直列4気筒OHV)に変更された。生産に関しては、資金1億円あまりを投じて新工場が建設される。市場に放たれた日野ルノーは、その経済性の高さから、とくにタクシー業界で高い人気を獲得。国産化のステップも着実に進行し、1957年10月発表のPA58型では全部品の完全国産化を成し遂げた。

一方、英国のルーツ・モータースと技術提携したいすゞ自動車は、東京の大森工場で「ヒルマン・ミンクス」の生産を開始する。組立第1号車が完成したのは1953年10月。翌11月には、専用ディーラーのやまと自動車および特約店からPH10の型式を付けた「いすゞ・ヒルマン・ミンクス」を販売した。シックで上品な外観や凝ったデザインのインパネなどを特徴とする上級小型車のヒルマンは、他社のノックダウン生産車よりも富裕層の個人ユーザーの人気が高く、オーナードライバーズカーの先駆車に位置づけられる。搭載エンジンはGH10型1265cc直列4気筒SV(37.5ps)。低回転域で太いトルクを発生する特性は、後のいすゞのエンジン作りに多大なる影響を与えた。1956年9月にはヒルマンの全面改良が実施され、PH100の型式を冠した「ニュー・ヒルマン・ミンクスSr.㈵」に移行する。そして翌'57年10月になると、ついに全パーツの完全国産化を達成した。

自社開発と技術提携の2本立てを打ち出したのが日産自動車だった。まず自社開発では、1950年代初頭までにセダンモデルのダットサンDBやスリフトDSシリーズの生産が軌道に乗り始める。さらに、戦後初となる国産スポーツカーを企画。ベースシャシーに既存のラダーフレームを流用し、そこにオープン4座ボディを架装して流麗なスタイリングに仕立てた「ダットサン・スポーツDC-3」を1952年1月に発売した。戦後初の国産スポーツカーということで、業界の大注目を集めたDC-3だが、当時の一般ユーザーはまだスポーツカーを買う余裕はなく、また富裕層のクルマ好きからはトラック然とした走りが欠点として指摘される。結果的にDC-3は予定していた50台の半数ほどしか売れず、残ったものはオープンボディを外してトラックに仕立て直されてしまった。

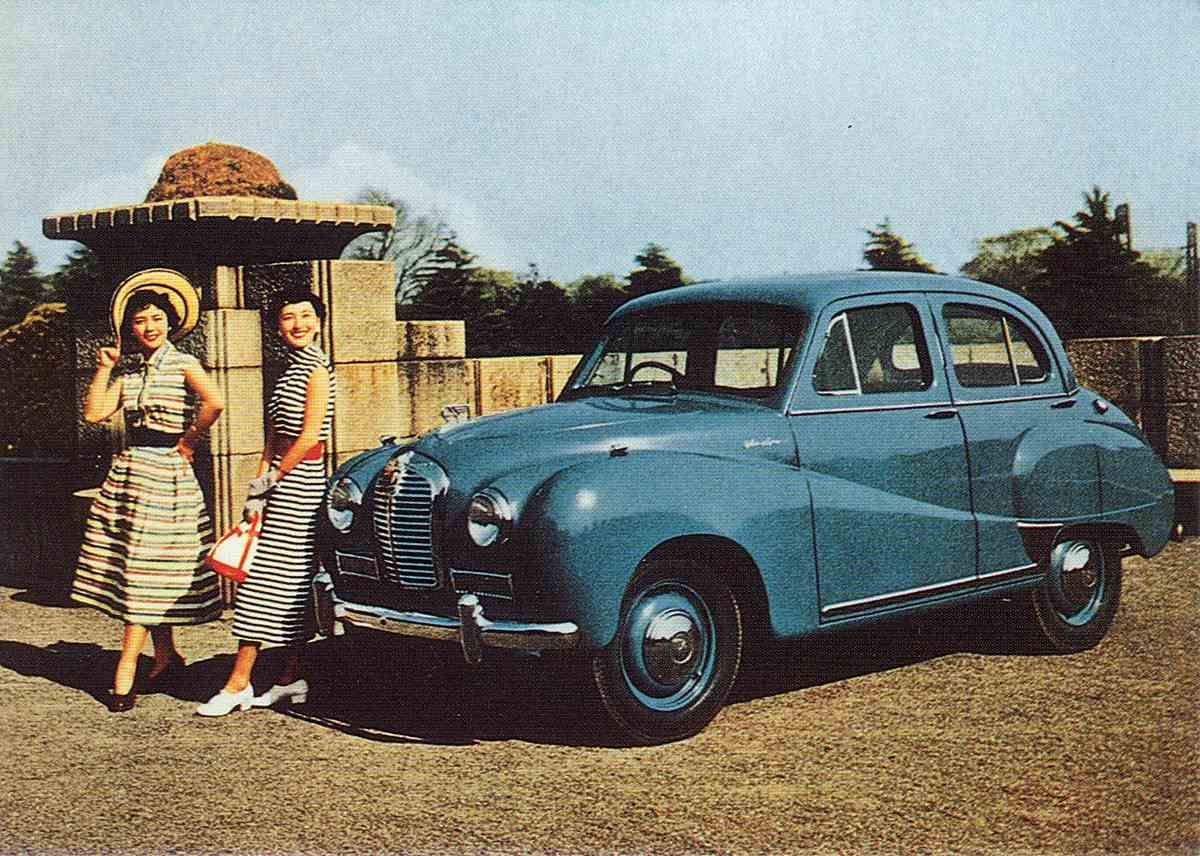

独自開発を進める一方で、日産はノックダウン生産による技術力の向上も画策する。機構面の信頼性や日本の事情に合ったスペックなどを考慮した結果、英国のオースチン社を提携パートナーに選んだ。生産するクルマは「オースチンA40」。1953年4月には日本での組立第1号車が完成し、翌5月には「ニッサン・オースチンA40・サマーセット・サルーン」の名で市販を開始した。たっぷりとした室内空間に経済性に優れたIG型1197cc直列4気筒OHVエンジン(42ps)を備えたA40は、従来のダットサンにはなかった新機構を満載していた。ここに日産の開発陣は、国産の曲面ガラスや懸架パーツなどを相次いで装着していく。1954年には本国でA40からA50にモデルチェンジしたためにパーツの国産化は一旦リセットの憂き目に合うが、1955年1月から販売された「ニッサン・オースチンA50ケンブリッジ・サルーン」でも矢継ぎ早に国産パーツを組み込んでいった。そして、1956年5月になってついにA50の完全国産化を成し遂げたのである。