ブルーバード 【1963,1964,1965,1966,1967】

ピニンファリーナが基本造形を手がけた“西欧風セダン”

1959年8月の発売以来、4年間で生産台数が約21万台という当時の国産乗用車の最高記録を達成し、その内約3万2000台もが輸出された310型系の初代ダットサン・ブルーバード。街を行く新しい小型乗用車の7割以上が“ブル”で、さらに日産自動車の国際商品として船積み港にズラリと並んだ人気モデルは、まさに国産乗用車の横綱格だった。

そんな大ヒット作のフルモデルチェンジは、日産の開発陣にとって非常にプレッシャーがかかる企画であり、同時に大いなるやりがいを感じる仕事でもあった。様々な角度からの検討がなされた結果、次期型ブルーバードの基本テーマは、「定評のある性能と機構をさらに進化させ、加えて国際商品としての優位性を一段と高める」ことに決定する。時は高速を含めた道路網の急速な整備や日本市場での資本の自由化が間近に迫っていた時代で、日産にとっては量販モデルのブルーバードの高性能化と国際商品としての確立は必須課題だった。

2代目ブルーバードを設計するに当たり、開発陣はまずボディ構造の刷新に着手する。従来のフレーム式から、新設計のモノコック式(当時の日産はユニットコントラクションと呼んでいた)に一新したのだ。これにより、ボディ全体の強度が向上すると同時に、曲げ剛性とねじり剛性のアップや車両重量の軽量化を達成する。さらに開発陣は、新しい試みとして防錆を狙った亜鉛メッキ鋼板の採用も実施した。サスペンションについては、信頼性を重視して従来と同形式のフロント・ウィッシュボーン/リア・半楕円リーフを踏襲するが、バネ常数の改善や復動式ショックアブソーバーの採用、マウンティングラバーの増加などによって路面追従性の向上を成し遂げる。またステアリング機構についても、リンクの強化や操舵装置全体のレシオを変更するなどして剛性と操舵性を高めた。

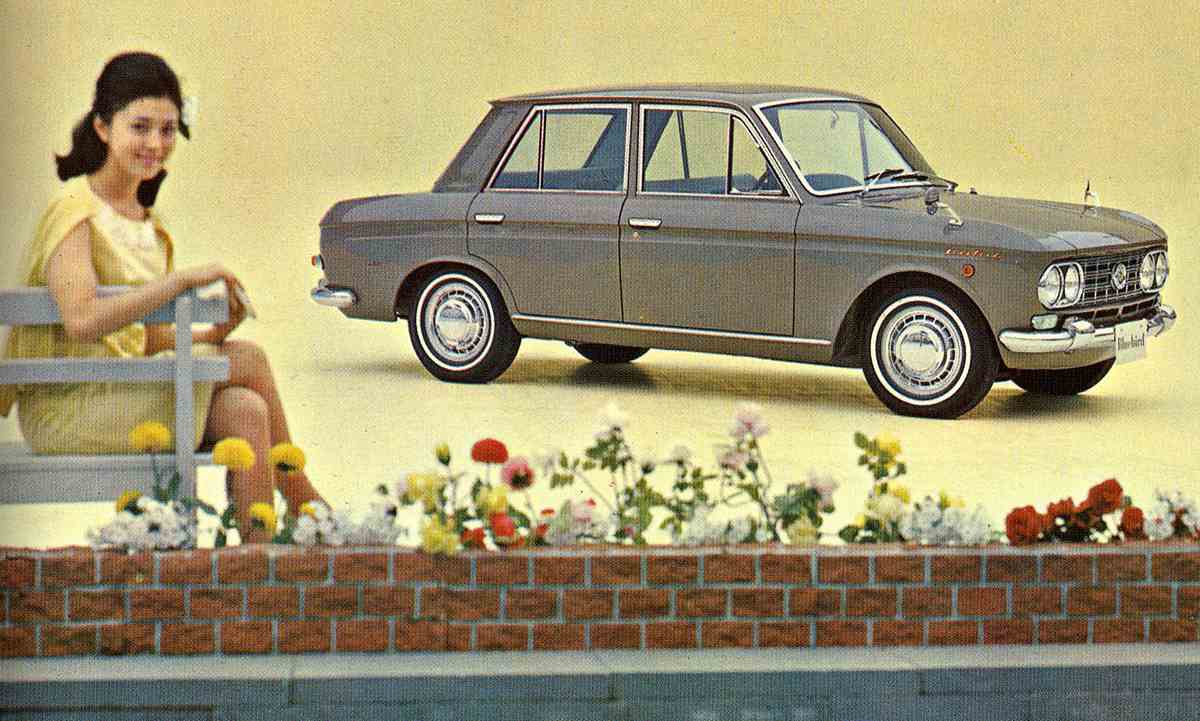

新ユニットコントラクションに組み合わされるスタイリングは、既存の国産車とは一線を画したヨーロッパ調(当時のプレスリリースでは“西欧風”と表現)の滑らかなボディ造形を採用する。基本デザインを手掛けたのはイタリアの有名カロッツェリアであるピニンファリーナで、ホリゾンタルカットライン(横に切れる線)の重なりで構成した曲線のリズムに直線のアクセントを効果的に加えたスポーティなスタイリングは、スクエア基調の造形が主流だった当時の国産小型車のなかにあって非常に斬新だった。また、高級感あふれるグリルに丸型4灯式のヘッドランプ、グラッシーなガラスエリア、テール下がりのシルエットなども見る者にインパクトを与える。ボディサイズについては、既存の310型系に比べて全長が105mm、ホイールベースが100mmほど延長される一方、全高は55mmほど低く設定された。

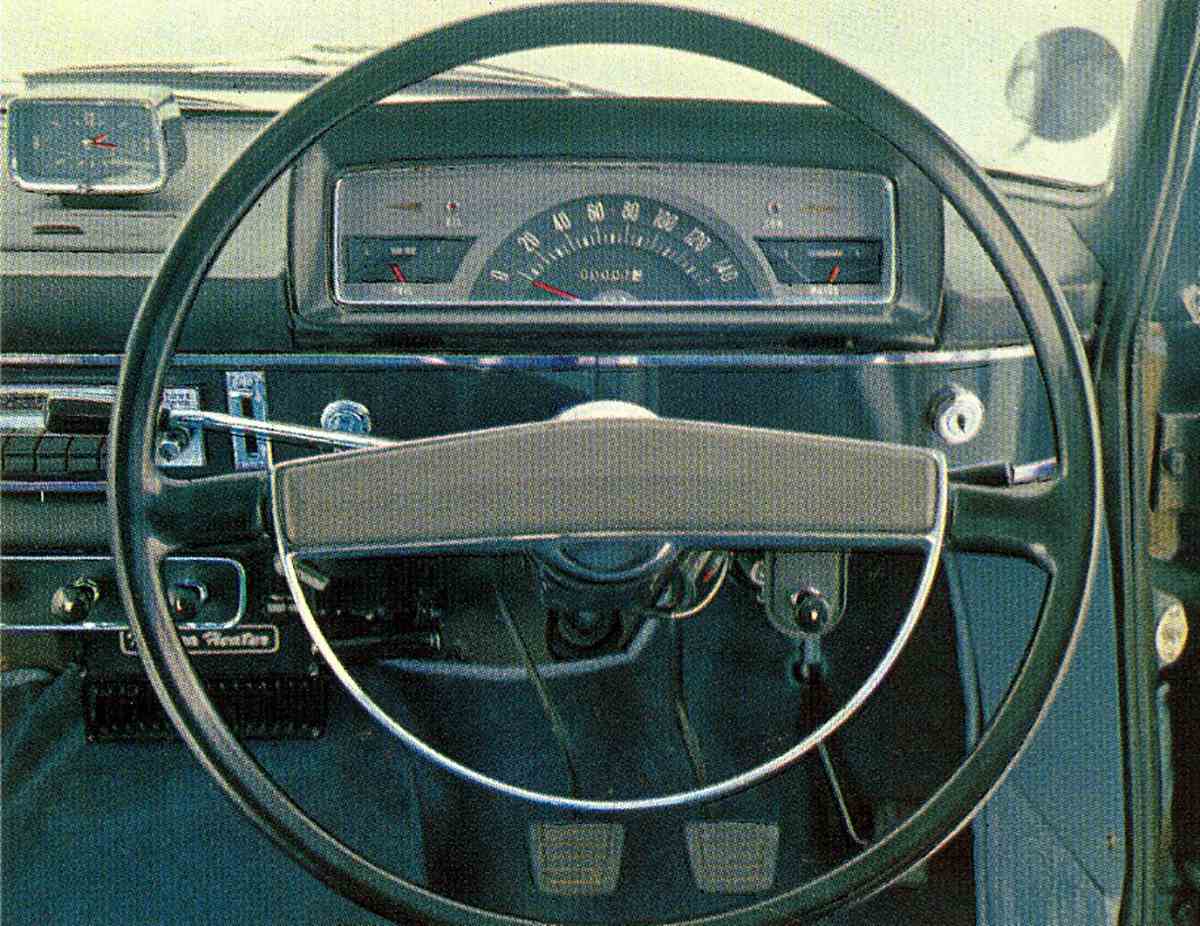

インテリアは室内空間とガラスエリアの拡大によって開放感を向上させたうえで、インスツルメントパネルや内張り、ステアリングホイールなどをシックなデザインに統一して上質なキャビンに仕立てる。また、上級仕様の前席には曲線傾斜スライド式のバケットタイプ・セパレートシートを装備し、シートクッションにメアンダースプリングを、シートバックにパームロックを使用して座り心地の向上を図った。機能面については、ベンチレーションの容量アップやトランクルームの拡大、リフトアップ式グローブボックス/コートハンガー/バンパージャッキ/ラップドオープンタイプワイパーの標準装備化などを実施する。

エンジンは、従来型で採用したE型1189cc直4OHV(55ps)とC型988cc直4OHV(45ps)を改良して積み込む。加えて、電源を300ワットの交流発電機(オルタネーター)に、ラジエターをコールゲートフィン型に変更して信頼性の向上を達成した。組み合わせるミッションはシンクロメッシュ式の3速MTが標準で、オプションとして西ドイツ(現ドイツ)のザックス社と技術提携して国産化したオートクラッチを設定する。高速運転に配慮し、プロペラシャフト/リアアクスル/ブレーキの強化も図った。

2代目となるダットサン・ブルーバードは、410の型式を冠して1963年9月に市場デビューを果たす。車種展開は、E型エンジンを搭載する1200スタンダード/1200デラックス/ファンシーデラックス/1200エステートワゴンとC型エンジンを積むベーシックモデルの計5タイプを用意。ボディカラーはファンシーデラックスにクリーム系ツートンを奢り、またデラックス系には5タイプ、スタンダード系には4タイプの標準塗色を設定した。

日産が大きな期待を込めて市場に送り出した410型系ブルーバード。しかし、ユーザーの評判はあまり芳しくなかった。最大の要因は皮肉にも大きなコストを費やした期待のスタイリングで、テール下がりのシルエットが“カッコ悪い”“見栄えがよくない”と酷評されたのである。さらに“アローライン”と称するシャープなボディ造形を採用し、基軸エンジンの排気量を1.5LとしたRT40型系の3代目トヨペット・コロナが1964年9月に登場すると、410型系ブルーバードの人気はさらに落ち込んだ。

市場での評判を回復させようと、日産の開発陣は410型系ブルーバードに様々な改良や車種ラインアップの追加を試みる。

1964年3月にはE型エンジンにSUツインキャブレターを組み込んで最高出力を65psにまで引き上げた1200SS(スポーツ・セダン)を発売。同年4月には業界初の月産1万台体制を打ち立て、さらに同年9月にグリル形状を変更するなどのマイナーチェンジを実施し、同時に2ドアセダン仕様をラインアップに加えた。

1965年に入ると、1月にリクライニングシート仕様、翌月に2ドアセダンのSSを設定。同年5月には搭載エンジンをE型からJ型1299cc直4OHV(62ps)に刷新するのと同時に、R型1595cc直4OHV+SUツインキャブレター(90ps)にポルシェシンクロ4速MTを組み合わせた高性能モデルの1600SSS(スーパー・スポーツ・セダン)を追加した。

1966年4月になると内外装を中心にしたマイナーチェンジが実施され、評判の悪かったテール下がりの造形が大胆に改められる。さらにSSとSSSグレードには、専用デザインのフロントグリルや前輪ディスクブレーキが奢られた。また同年6月には、デラックス/ファンシーデラックスにボルグワーナー製3速ATがオプション設定される。ちなみに、1966年は日産自動車にとって区切りの出来事が頻発した年で、1月には1960年の開始以来10万台目の輸出車の船積みを記録。3月にはブルーバードの生産台数が50万台に達する。海外仕様ブルーバードのメキシコ日産(クエルナバカ工場)での生産開始やオーストラリア日産の設立、そしてプリンス自動車工業の吸収合併も、この年に実施された。

矢継ぎ早の改良や車種ラインアップの拡大が行われた410型系ブルーバード。しかし、市場シェアの面では適切なマイナーチェンジのタイミングやスポーティなハードトップ仕様の設定、さらに強力な販売網を誇るRT40型系コロナに大きく後れをとった。

初代モデルから一転してコロナの軍門に下った410型系ブルーバードは、当時のマスコミ界から“失敗作”の烙印が押され、BC(ブルーバード/コロナの欧文表記の頭文字)戦争の敗車に位置づけられる。

しかし、“強いアメリカ”を象徴する華美なデザインの流行が一段落し、ヨーロッパ風のすっきりとしたデザインが注目を集める1980年代以降になると、古いクルマのエンスージアストのあいだから410型系ブルーバードを再評価する気運が盛り上がり始めた。合理的な設計に基づいたシンプルで空力特性にも優れるピニンファリーナ企画のスタイリング、軽量化を重視した先進のモノコックボディ、数値以上の力感が味わえるうえに耐久性も高いエンジンなど、410型系ブルーバードが有する特性に賞賛の声が集まるようになったのである。

1960年代中盤の“技術の日産”の渾身作である410型系ブルーバードは、とくにスタイリングのアプローチにおいて、時代を先取りしすぎたクルマだったのかもしれない。