プリンス・スカイライン(ALSI) 【1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963】

先進技術を投入したこだわりセダン

この伝統は1957年4月に登場した初代モデルから変わらない。

高い技術レベルを誇った開発陣のこだわりは

従来にないタフさと快適性の融合。

初代モデルは、国産初のド・ディオン・アクスルを採用した足回りや

パワフルなエンジンで俊敏で快適な走りを実現し

伸びやかなスタイリングでユーザーを魅了した。

イタリアンデザインのパーソナルカーも話題を呼ぶ。

スカイラインは日本有数の伝統ブランドだ。1957年4月にデビューした初代モデルは、1966年8月に日産と合併した「プリンス自動車」の代表モデルという位置づけだった。

プリンス自動車は、戦前の飛行機メーカー「中島飛行機」と「立川飛行機」の系譜を受け継ぐ技術者集団で、自動車についての経験は浅かったものの、ハイレベルのエンジニアリングを特徴としていた。ちなみに当時のプリンス自動車の技術トップは、あの零戦のエンジン“榮”の設計者だった中川良一である。後にスカイラインの育ての親として有名になる櫻井眞一郎は1952年にプリンス自動車(当時の社名は富士精密工業)に入社している。

スカイラインが、クラウンなどのライバルと大きく異なっていたのは、タフさとともに乗用車としての快適性、俊敏な走りを追求したことにあった。当時の乗用車のメインユーザーはタクシー業界。道路状況が現在とは較べものにならないほど劣悪だったこともあり、なにより悪路での酷使でもへこたれないタフさが求められた。タフさの重視により乗り心地が悪くなってもそれを厭わなかったほどだった。ライバル各車がトラックに範を求めた足回りを持ち、エンジンもパワー以上に耐久性を重視していたのは、タクシー業界からの要請に応えた結果だったのだ。

プリンスの誇り高い技術陣は、この現状を潔しとしなかった。乗用車はあくまで快適で走りを楽しむ存在であると考えた。もちろん日本の道路を走るのだからタフさは重要である。しかし同時に快適性を実現するのが技術者の使命と感じていた。

この決意に影響を与えたのは、スカイラインの前身となったAISH-1型プリンス・セダンを平成天皇の明仁親王がプライベートカーとして愛用されていたことだった。明仁親王はプリンス・セダンのスタイリングと性能をことのほか気に入り、自らの希望でプライベートカーに選んだという。親王は世界に向けて開かれた目を持つ方である。多くのクルマのなかでプリンスに白羽の矢を立てたことを技術陣は心の支えにしていた。スカイラインはプリンス・セダンの正統後継車である。技術陣には、日本を代表し、世界に誇れるクルマを作るという強い意思が漲っていた。

ちなみにスカイラインという車名の由来には諸説あるが、櫻井眞一郎が、1954年に志賀高原に出掛けたとき、北アルプスの白い山なみと青空に感激し“スカイライン”を思いつき、それを社内の車名公募に応えて投稿。最終的に当時の石橋正二朗社長が命名したものらしい。

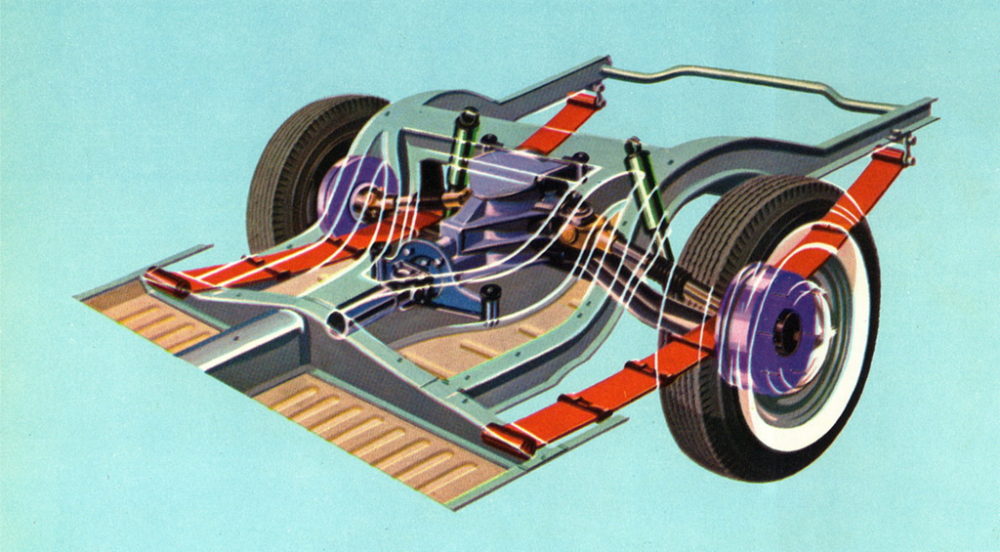

1957年に姿を現したスカイラインは、すべてが新鮮な存在だった。技術陣のこだわりは足回りに現れていた。

サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン/コイル、リアはロングスパンの3枚リーフスプリングがド・ディオン・アクスルを支えていた。ド・ディオン・アクスルは、固定軸方式のタフさとスイングアクスル方式のロードホールディング能力を高次元で融合した先進のサスペンション型式である。世界でも一部のレーシングカーや高級車が採用するのみで、もちろん日本ではスカイラインが初の導入だった。リーフ・リジッド式が主流のなかにあってスカイラインの高度な仕上がりは際立っていた。

エンジンはプリンス・セダンから引き継いだOHV方式の1.5L直列4気筒OHVだが、各部が改良され最高出力は45ps/4000rpmから60ps/4400rpmへと大幅に強化していた。コラム方式のトランスミッションはシンクロ機構付きの4速である。トップスピードは125km/hに達した。

スカイラインの走りは軽快だった。とくにその乗り心地のよさはライバルの追随を許さなかったという。当時のアメリカ車を小型化したような風格あるスタイリングも好評で、市場に確固としたポジションを築くことに成功する。販売力がトヨタや日産と比較して弱かったため、タクシー業界への浸透はそれほどでもなかったが、オーナードライバーからの支持は絶大。従来は輸入車に乗っていたユーザーからの乗り替えも珍しくなかった。

デビューしてからも進化は続く。スカイラインは足回りだけでなく、先進機能の導入に積極的だった。1960年2月には、国産車で初めて4灯式ヘッドランプを採用。来るべき高速時代に向けて準備する。小型車枠の拡大に伴い1900シリーズも登場させ走りのよさは一段と鮮明になった。

次ぎのステップは、パーソナルユーザーへの対応である。技術陣は日本でも市場の成熟に伴いクーペ&コンバーチブルの需要が生まれることを予測。そのパイオニアになる準備にとりかかった。クーペやコンバーチブルの魅力の源泉はスタイリング。自動車のスタイリングは当時も今もイタリアが本場であり師である。技術陣はイタリアのカロッツェリアに力を借りることにし、1959年6月、横浜の港からイタリアにスカイライン1900のシャシーとエンジンを送り出した。

協力を求めたのはミケロッティとアルマーレである。ミケロッティは数々の名車のデザインを手がける一流デザイン工房、アルマーレは質の高いコーチワークで有名だった。

ミケロッティが描いた流麗なラインをアルマーレが実際のものにする共同作業が進む。1960年12月の第42回トリノ・ショーがスペシャル・スカイラインのお披露目の舞台となった。プリンスのブースに展示された「スカイライン・スポーツ」と名付けられたクーペとコンバーチブルがそれである。ミケロッティの特徴である“吊り目ライト”を持つスタイリングは流麗そのもの。セダンの重厚な面影は微塵もなく、伸びやかでスタイリッシュ。見る者の視線をたちまち釘付けにした。ナルディ製木製ステアリングや6連メーター、本革シートを持つ室内も高級GTらしい空間に変身していた。

2台のスカイライン・スポーツはトリノ・ショー閉幕と同時に日本に送り出され1961年3月に日本で公開。秋の東京モーターショーで「スカイライン・スポーツ」として正式デビューを飾る。同時に市販化に向けた準備が開始された。

イタリアからボディ作りの専門職人を招聘し、完全な手作りで各パネルを作成。国産第一号がようやく3ヶ月がかりで完成した。メカニズムも見直され、市販バージョンのエンジンは1862ccの直列4気筒(94ps/15.6kg・m)を搭載。4速トランスミッションとの組み合わせでトップスピードは150km/hに達した。フロントがダブルウィッシュボーン、リアがド・ディオン式の足回りはスカイラインと共通である。内外装はショーモデルの感動がリアルに再現された。1962年4月にはクーペ185万円、コンバーチブル195万円(受注生産)で大きな反響のなか市販を開始する。

メーカーでは合計250台の生産を計画していた。しかし販売は苦戦した。クルマに魅力がなかったのではない。時代がまだスカイライン・クーペを受容するほど成熟していなかったのだ。なにしろ185万円という価格は、当時のブルーバードの約3台分。多くのユーザーが憧れたものの、購入するには高価すぎた。結局生産台数は60台ほどにとどまった。しかしスカイライン・スポーツの与えたインパクトは実に大きかった。プリンスの技術先進イメージを決定的にした。“スカイライン神話”は1964年の第2回日本グランプリでのポルシェとの激闘から始まったと言われるが、その序章はスカイライン・スポーツが主人公だった。