ブルーバードG6 【1976,1977,1978,1979】

優雅で豪華な6気筒ロングノーズ

ホイールベースとノーズを伸ばしてストレート6エンジン(L20型)を搭載するというスカイラインGT系と同様の手法でハイパフォーマンス化を図り、1973年8月に市場デビューした610型系ブルーバードU“2000GT”シリーズ。ロングノーズやサイドのエアアウトレットなど、その特異なルックスから“鮫(サメ)ブル”の愛称がついた2000GTは、ベースとなるブルーバードの次期型を企画する際にもラインアップ継続が決断された。

排出ガス規制への対策によって、開発に充てる資金や人員が少ないなか、それでも日産の開発現場では苦心して次期型ブルーバードの企画に取り組む。掲げたテーマは「実質的豊かさを持った小型ファミリーカー」の実現。同時に、ユーザーの価値観の多様化に則してセダンとハードトップの区別を従来型以上に明確化し、同時に6気筒モデルのさらなる高級化を計画した。

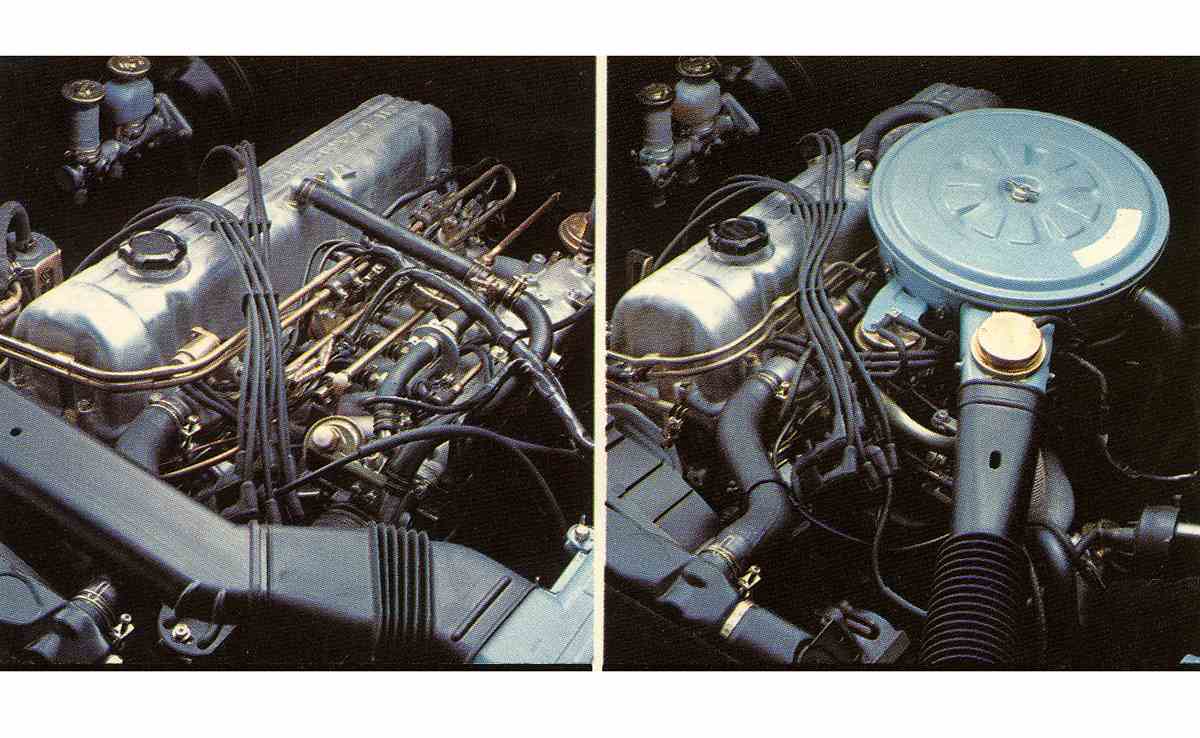

シャシーについては基本的にハードトップとセダンともに共通で、6気筒エンジン搭載車はホイールベースを150mm、ノーズ部を55mm延長する。ロングノーズ化はエンジンルームを拡大する必要があったこともあるが、先代で好評だったポイントを継承したいという開発陣の思いも含まれていた。足回りには6気筒エンジン系は先代の改良版となる前ストラット/後セミトレーリングの四輪独立懸架を採用した。エンジンは昭和51年排出ガス規制に対応したL20E型1998cc直6OHC(130ps)とL20型1998cc直6OHC(115ps)を用意し、ドライブシャフトには騒音の低減を狙って3ジョイント式を採用する。さらに、バリアブルレシオのステアリングギア機構およびパワーステリアング機構や7.5インチに拡大したマスターバック、4輪ディスクブレーキなどを奢った。

スタイリングは、ハードトップが“ファッショナブルと若々しさ”を、セダンが“親しみと落ち着いた魅力”をイメージしてデザインを構築する。6気筒エンジン搭載車は、専用デザインの豪華なグリルで差別化を図った。リアのフェイシアにも、それぞれ専用のアレンジを施す。サイドは後方にいくに従って上昇していくガラスラインで躍動感を表現し、ハードトップについてはリアピラー部に固定式の窓、通称“オペラウィンドウ”を組み込んだ。

インテリアは、インパネ等の主要部品を基本的に全車共通としながら、カラーリングや質感の向上で独自性を打ち出す。本木目部分革巻きの4本スポークステアリングやヘッドレスト付きローバックシート、オーバーヘッドコンソール、パワーウィンドウなどが6気筒モデルの個性である。

5代目となるブルーバードは、810の型式を付けて1976年7月に市場に放たれる。車名は従来のダットサン・ブルーバードからニッサン・ブルーバードに一新。同時に、先代の610型系に付けられていたUのネーミングも廃止された。6気筒エンジン搭載車については、専用サブネームの“G6”が冠せられる。車種展開は、ハードトップとセダンの2ボディにそれぞれ上位から2000G6-E・L/2000G6-E/2000G6-L/2000G6をラインアップした。

5年ぶりの全面改良を成し遂げた810型系ブルーバード。G6シリーズに関しては思いのほか好評で、とくに高級感が増した内外装の演出や専用セッティングの足回りなどが高く評価された。しかし主力となる4気筒モデルの販売台数は予想外に伸びなかった。当時のクルマ好きによると、「スタイリングは個性的で注目を集めたものの、排ガス対策を施したエンジンがとにかく回らず、加速性能がよくなかった」という。また、ブルーバードとしては約20年前に戻ってしまったリアサスのリーフリジット化も、4気筒モデルの評判を落とす要因となった。

名誉挽回を目指して、開発陣は懸命に810型系ブルーバードの改良を実施していく。1978年9月にはG6シリーズのロングノーズボディをベースに4気筒エンジンを搭載した“G4”シリーズというユニークな仕様もラインアップされる。

様々な改良が続けられた5代目ブルーバード。しかし、シリーズとしての販売成績は依然として伸び悩む。この状況に対して日産の首脳陣は、5代目のフルモデルチェンジ時期を早めることを決断。1979年11月には6代目となる910型系がデビューし、結果的に810型系はわずか3年4カ月の短命に終わった。一方、比較的高い人気を獲得したG6シリーズは、さらなる高級路線が追求されて独立車種に移行。国産車初のビッグスペシャルティカーとなる“レパード”に発展していくのであった。