スカイライン・スポーツ 【1962,1963】

イタリアンデザインの流麗パーソナルモデル

日本初の本格スペシャルティカー、それが1961年3月にプレス公開され、同年の第7回東京モーターショー(全日本自動車ショー)で喝采を浴びたスカイライン・スポーツである。まだ“マイカー”という言葉が夢にすぎなかった1950年代後半、プリンス自動車(当時は富士精密工業)は、スポーティで豪華なパーソナルモデルを企画する。それは技術とイメージの両面でアドバンテージを築いていたプリンスらしい未来を指向した商品だった。

開発手法はユニークだった。パーソナルモデルの魅力を左右するデザインを海外に発注したのだ。発注先はイタリアの名門、ジョバンニ・ミケロッティのデザインスタジオである(ボディワークは同じイタリアのアレマーレ社が担当)。当時の日本の自動車界で最も遅れていた分野がデザインだった。技術面では欧米のライバルを積極的に研究し、しだいに骨太のオリジナル技術を身に付けつつあった。しかしデザインについてはまだまだだったのだ。デザインの主流はアメリカ車の、いわば縮小コピー版。事情はプリンスも例外ではなく、当時の初代スカイラインは全体のフォルムはもちろん、テールフィンなどディテール処理もアメリカ車を参考にしたことは明白だった。スカイライン・スポーツの開発には、時代の先端を行くデザインの構築法を吸収する目的も込められていた。だからこそイタリアのミケロッティに白羽の矢を立てたのだ。

スカイライン・スポーツを語る前に、ベース車のスカイラインについて説明しておこう。スカイラインは長い歴史を誇る日本有数の伝統ブランドだ。1957年4月にプリンス自動車の主力車として初代モデルがデビューしている。

プリンス自動車は、戦前の飛行機メーカー「中島飛行機」と「立川飛行機」の系譜を受け継ぐ技術集団で、ハイレベルのエンジニアリングを特徴としていた。ちなみに当時のプリンス自動車の開発トップは、あの零戦のエンジンの設計者だった中川良一氏である。後にスカイラインの育ての親として有名になる櫻井眞一郎氏は1952年にプリンス自動車(当時の社名は富士精密工業)に入社している。

スカイラインという車名の由来には諸説あるが、櫻井眞一郎氏が、1954年に志賀高原に出掛けたとき、北アルプスの真っ白い山なみと青空に感激し“スカイライン”を思いつき、それを社内の車名公募に応えて投稿。最終的に当時の石橋正二朗社長が命名したものらしい。

1957年にデビューしたスカイラインは、すべてが新鮮な存在だった。技術陣のこだわりは足回りに現れていた。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン/コイル、リアはロングスパンの3枚のリーフスプリングがド・ディオン・アクスルを支える。ド・ディオン・アクスルは、固定軸方式のタフさとスイングアクスル方式のロードホールディング能力を高次元で融合した先進のサスペンションである。世界でも一部のレーシングカーや最高級車が採用するのみで、もちろん日本ではスカイラインが初の採用だった。リーフ・リジッド式が主流のなかにあってスカイラインの足回りは際立っていた。

エンジンは前身のプリンス・セダンから引き継いだOHV方式の1484cc直列4気筒OHVだが、各部が改良され最高出力は45ps/4000rpmから60ps/4400rpmへと大幅に強化されていた。コラム方式のトランスミッションはシンクロ機構付きの4速である。トップスピードは125km/hに達した。

スカイラインの走りは軽快だった。とくにその乗り心地のよさはライバルの追随を許さなかったという。走りを重視するユーザーから好評を獲得し、新生スカイラインは、市場に確固としたポジションを築くことに成功する。販売力がトヨタや日産と比較して弱かったため、タクシー業界への販売はそれほどでもなかったが、オーナードライバーからの支持は絶大。従来は輸入車に乗っていたユーザーからの乗り替えも珍しくなかった。

デビューしてからも進化は続いた。スカイラインは足回りだけでなく、先進機能の導入に積極的だった。1960年2月には、国産車で初めて4灯式ヘッドランプを採用。来るべき高速時代に向けて準備する。上級版のグロリアに続き小型車枠の拡大に伴い1961年にはスカイライン・スポーツの直接のベース車となる1900シリーズも登場させ、走りのよさは一段と鮮明になった。

スカイライン・スポーツの開発はスムーズに進んだ。1959年6月にミケロッティとの正式契約を締結すると、プリンスはスカイラインのシャシー2台をイタリアに送る。ミケロッティはさっそくボディをデザイン、アルマーレがシャシー上に流麗なクーペとコンバーチブルを架装し、1960年11月のトリノ・ショーにスカイライン・スポーツのネーミングで発表した。

スカイライン・スポーツは当時のミケロッティのアイデンティティともいえる吊り目形状のヘッドランプを持つ豪華なモデルで、無骨なスカイライン・セダンのイメージは微塵もなかった。2535mmのホイールベース自体はセダンと共通なものの全長は270mm伸ばした4650mmとなり、逆に全高を150mmも低くしたことで見違えるほどスタイリッシュに変身していた。デザインの国、イタリアで高い評価を受けた事実が、なによりデザインの素晴らしさを証明していた。

2台のスカイライン・スポーツはトリノ・ショーの後に日本に凱旋帰国し、1961年3月にプレス発表会を行った。実車を目の当たりにしたプレス関係者の多くは、スカイラインをベースにしたモデルではなく、まったく新しいブランニューモデルと感じ、その美しさにため息をついたという。秋の東京モーターショーでも事情は同じで、スカイライン・スポーツを取り囲む観衆はスタイルに魅了され、なかなかスカイライン・スポーツの前から動こうとしなかった。

スカイライン・スポーツは、“スポーツ”というネーミングを名乗っていたものの、パフォーマンスを重視したクルマではなかった。目指したのは高級ラグジュアリーGT。スタイリッシュさと快適性を重視したスペシャルティカーを指向していた。

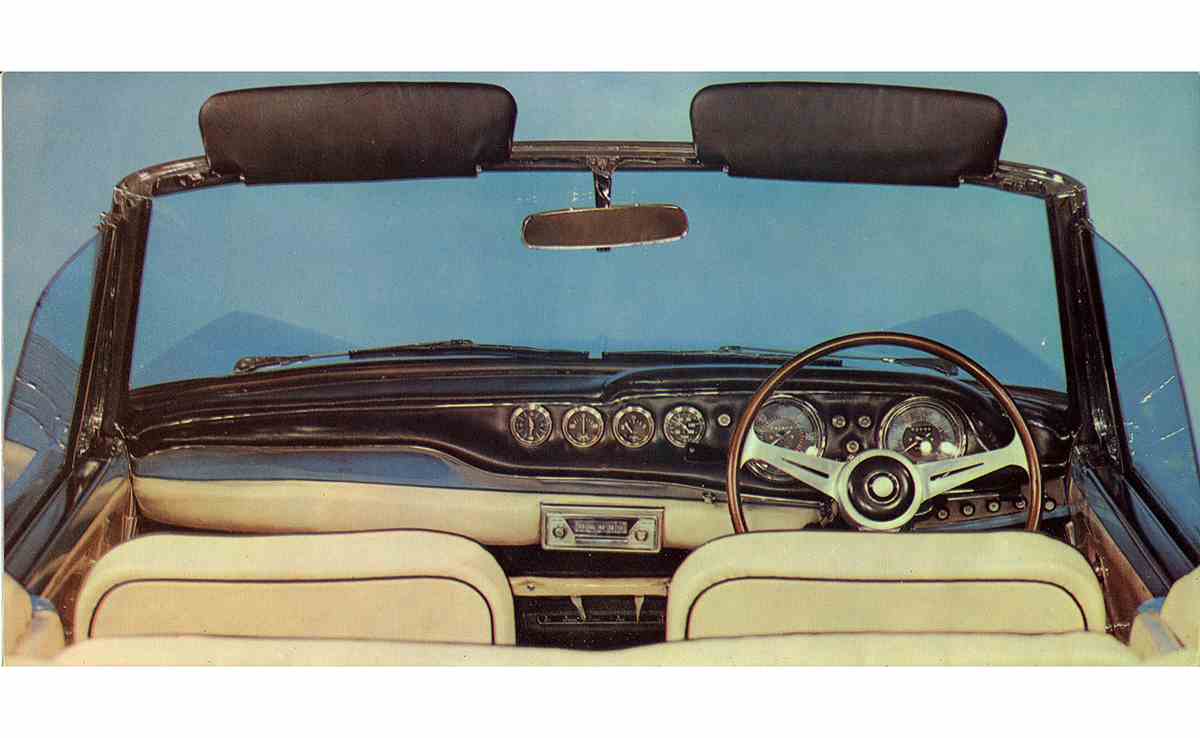

ボディタイプは、前述のようにクーペとコンバーチブルの2種。ともにルーフ部分を除いて共通イメージで仕上げられ、室内は本革シートを備えた豪華な4シーター仕様。スポーツというネーミングを実感させたのが、インパネ回りだった。ドライバー正面に速度計と回転計、中央に4連補助メーターが配置されたデザインはスポーティそのもの。イタリア・ナルディ社製の3本スポークステアリングと相まって、見事に“走りの空間”に変身していた。

メカニズム面は、ベース車のスカイラインと基本的に共通。エンジンは圧縮比を8.5に高めた1862ccの直列4気筒OHV(GB4型)で、スペックは94ps/4800rpm、15.6kgm/3600rpm。トランスミッションはコラムタイプの4速MTである。もちろんリアにド・ディオン・アクスルを採用した足回りもベース車そのままだった。カタログに記載されたトップスピードは150km/h、0→400m加速は20.1秒と、当時の国産車ではトップクラス。全高がベース車比で150mmも低くなっていたことで、ロードホールディング性が改善されていたことも間違いなかった。

ショーでの圧倒的な好評に力を得たプリンスは、スカイライン・スポーツの市販を正式に検討。ごく少量(計画では240台)を手作り生産することにした。そのため1961年5月には生産を担当するスポーツ車課を新設している。市販にあたっての準備は入念だった。優雅なボディラインを作り上げるためイタリアから職人を招き、直接指導を受けながら生産システムを整えていったのである。専用治具を使用してハンマーで叩き出したパネルは、スポット溶接で組み立てた後に表面をていねいに整え、ボディラインに仕上げていった。作業はすべて手作りである。サンディング処理を終えたボディは塗装後にスカイラインのシャシーと結合され、その後に室内などの艤装を行った。1台を仕上げるために膨大な時間を必要としたことは言うまでもない。車両価格はクーペで185万円、コンバーチブルは195万円。当時の大学卒の初任給が1万2000円前後だったことを考えるとその高価ぶりが理解できるだろう。現在の感覚では2000万円オーバーのプライス設定である。

スカイライン・スポーツは絶大な人気を誇ったものの、商業的には完全な失敗に終わる。スカイライン・スポーツの生産台数はプロトタイプを含めて僅か60台、実際に市販されたのは53台と言われている。しかしプリンスがスカイライン・スポーツから得た財産は非常に大きなものだった。デザイン手法はもちろん、複雑な板金技術は、後のスカイラインGTやグロリアなどに遺憾なく活かされた。