初代セリカ・デザイン開発 【1969】

自由な発想がもたらした未来の造形

初代セリカの「未来の国からやってきた」というキャッチコピーは、そのスタイリングを見て誰もが納得した。ボディと一体化した前後バンパー、ぐっと長く伸びたノーズ、4本のタイヤがしっかりと踏ん張ったプロポーション、逞しく豊かなボディの張り……、セリカの造形は、従来の日本車にはない新鮮さに溢れていた。まさに“未来”そのものだった。

セリカの造形を手掛けたのは、当時アドバンストデザインチームに在籍していた藤田昌雄。彼は1968年に発表されたコロナ・マークIIをデザインするなど、トヨタを代表するデザイナーのひとりだった。

トヨタは、日本のメーカーの中でデザインの重要性を早い段階から認知していた。戦前からGMなど海外メーカーのデザイン手法を研究。1950年代終盤には、開発を計画的に行うアメリカ式デザインプロセスを導入する。1966年には理想的な環境でデザイン開発を行う「デザインドーム」を完成させた。本社の技術本部の脇に建設されたデザインドームは、太陽光を任意の方向から照射できるドームスタジオを持ち、フルスケールモデルを作成するデザインショップと隣接。より魅力的なトヨタ車の創出に大いに貢献する。

アドバンストデザインチームの創設も、トヨタは日本で最も早かった。アドバンストデザインチームの役目は先行開発。制約の多い市販車開発から一旦距離を置くことで、デザイナーの自由な発想を引き出すことを狙いとしていた。

モータリーゼーションが一挙に躍進した1960年代後半はユーザーニーズが多様化。従来のセダンと、セダン派生のハードトップやクーペというラインアップでは満足しないユーザーが増加する。アドバンストデザインチームに籍を置く藤田は、新たなパーソナルモデルのデザインに没頭する。

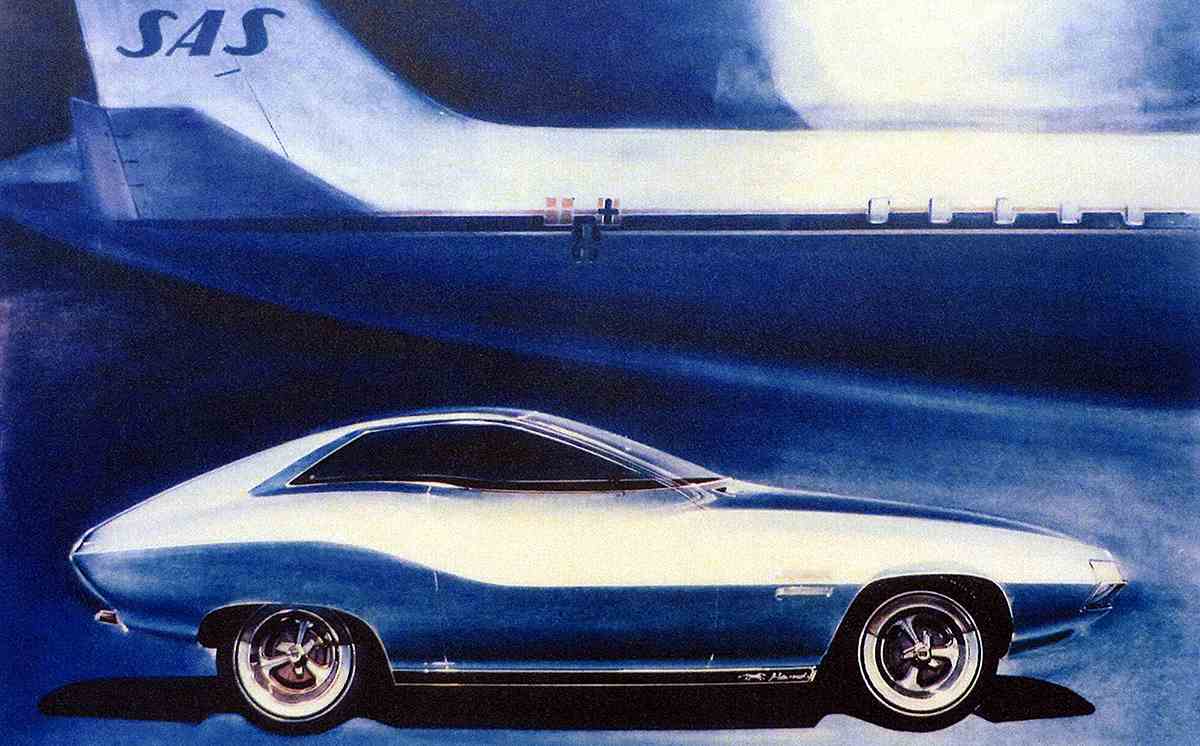

藤田は、大空を飛翔するジェット機のイメージをクルマに導入することを考える。ジェット機はラミナーフローライン(成層圏ジェット層流翼が作る乱れのない流線)で構成され、空気抵抗が少なく、スマートな造形が特徴。藤田はあくまで低くシャープなノーズ回りとコンパクトなキャビンを持ち、ラミナーフローラインを巧みに取り入れたボディラインを描き出した。上掲のイラストがそれで、これが初代セリカ開発主査の長谷川龍雄の目に留まり、造形の原点になった。

スケッチはその後、立体スケールモデルに発展。既に市販モデルと同様のバンパー形状、やや奥まったフロントグリル、リアフェンダーでキックアップするサイドラインなどのディテール処理が見て取れる。ヘッドライトは角型形状の2灯式。角型ヘッドランプは藤田がこだわったデザイン要素のひとつ。市販モデルは丸型4灯となったが、1969年の東京モーターショーでセリカの登場を予告したコンセプトカーEX-1にも採用されていた。残念ながら当時はまだ角型ヘッドライトが一般化しておらず、結局採用は見送られたようだ。

ちなみに1969年のモーターショーに展示されたEX-1は、セリカの量産デザインがほぼ決定してから、製作されたショーカーという。セリカはもともとアドバンストデザインチーム起点の“未来発想モデル”。市販モデルから、ショーカーが作成できたのは、デザインがそれだけ未来型だったことの証明だった。

※ 文中、敬称略