フローリアン・ディーゼル 【1977,1978,1979,1980,1981,1982】

省燃費Dを設定した後期型6ライトサルーン

1967年に誕生したフローリアンは、時代とともに進化した。1970年10月にマイナーチェンジした中期型は、“ハイウェイ・クルージング”をキャッチフレーズに掲げ、高速性能の引き上げや居住空間の向上などを図った自信作だった。しかし、開発陣は1970年代に段階的に実施される排出ガス規制の克服を計画するのと同時に、新たな魅力を創出するための新グレードの設定を懸命に摸索する。

当時の日本の自動車市場では排出ガスのクリーン化による低公害対策が求められると同時に、もうひとつの過大を抱えていた。第4次中東戦争を引き金に発生した1973年の第1次オイルショック以降、使うエネルギーを極力削減する、いわゆる“省エネ”ムードが巻き起こっていたのである。その風潮に応えるためには−−いすゞの開発陣は、燃費が良くて燃料費も安く、しかも社内に多くの技術ノウハウを持つ動力源、“ディーゼルエンジン”に着目する。そして様々な検討の結果、次期マイナーチェンジ版のフローリアンにディーゼル仕様を設けることを決定した。

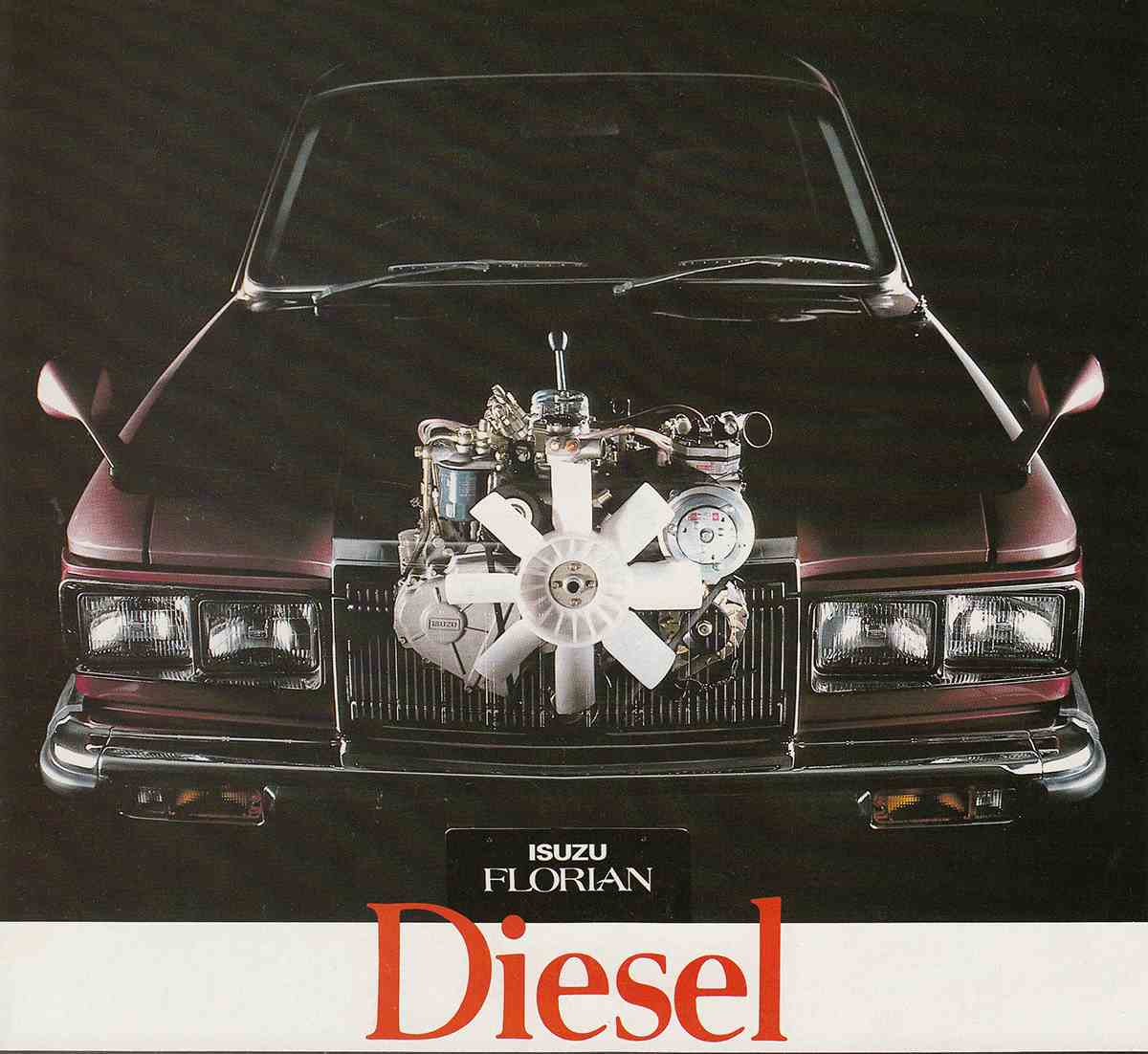

いすゞの開発陣がフローリアン用に選んだディーゼルエンジンは、同社の小型トラックであるエルフに採用していたC190型(1951cc直列4気筒渦流室式ディーゼル)だった。ディーゼルとしては異例のオーバースクエア設計(ボア86.0×ストローク84.0mm)で、高速回転型に設定していたC190型ユニットは、乗用車に積んでも際立つパフォーマンスを発揮できると判断したのである。開発陣は、上級サルーンの動力源にふさわしい改良をC190型に施した。まずカム軸と噴射ポンプの駆動には、ギアトレーンではなくタイミングベルト(コグドベルト)を組み込み、静粛性を大幅に向上させる。さらにエンジンの停止機構には、作動が確実で振動も少ないインテークシャッター方式を採用した。

ほかにも、予熱時間がほとんどいらない先進装備のQOS(クイック・オン・システム)や高速回転時にも十分な冷却性を保つ8枚羽根クーリングファン、防振用ラバーを圧入したクランクプーリー、二重構造フレキシブルジョイントを内蔵したエグゾーストパイプ、等速ジョイント式のプロペラシャフトなどを設定する。最終的に“Q-D2000”(QはQuiet/Quick response/Qualityを、DはDieselを、2000は排気量ccを意味)を名乗ることになる新世代乗用車用ディーゼルのC190型は、62ps/4400rpmの最高出力と12.5kg・m/2200rpmの最大トルクを絞り出すと同時に、優れた静粛性と耐振性を実現した。

マイナーチェンジに際し、開発陣はエクステリアの改良にもこだわる。フロントグリルは大型化したうえでメッキ部分を多用し、中央部には車名の由来ともなる馬のエンブレムを配置。また、ヘッドランプには流行の角型4灯式を組み込む。さらに、117クーペと共通の大型フェンダーミラーや横長スクエア形状のリアコンビネーションランプ、厚みを増すと同時にメッキも奢った前後バンパーなどを採用し、スタイリング全体の高級感を引き上げた。

2度めの大がかりなマイナーチェンジを敢行したフローリアンは、“SII“(シリーズ2)のサブネームを加えて1977年10月に発表、翌11月に発売される。注目を集めたのは狙い通り“本格ディーゼル乗用車”のキャッチを冠したディーゼル搭載車で、ディーゼルならではの経済性と快適性が加味された上級乗用車として高い評価を受けた。

ディーゼル仕様を追加して販売台数の底上げを図ったフローリアン。しかし、デビュー翌年の1978年にトヨタや日産が同クラスの最新ディーゼル乗用車をリリースするようになると、フローリアンの販売台数は下降線を描き始める。苦心して高級化させたエクステリアも、そのオーバーデコレートぎみの装飾から“ミニ・ロールス”“プアマンズ・ロールス”などと揶揄された。

販売台数の回復を狙って、開発陣は懸命にフローリンの改良を続ける。1979年5月にはディーゼルの燃料噴射ポンプをボッシュの分配型(VE型)に刷新。1980年3月にはマイナーチェンジを行い、インパネの変更やディーゼル仕様へのAT車の追加、フルミックスエアコンおよびパワーステの装備などを実施した。

いすゞの乗用車らしく、長い期間に渡って進化の歩みを続けたフローリアン。しかし、1980年代に入ると、基本設計の古さが目立つようになる。また、資本提携先のGMが新たなワールドカー戦略を打ち出すようになった。結果的にフローリアンは1982年10月に生産を中止。翌1983年3月にはGMの“Jカー”構想の一環で、かつフローリアンの実質上の後継車ともなる「フローリアン・アスカ」(後にアスカの単独名に変更)が市場デビューを果たしたのである。