230SL 【1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971】

第一級のスポーツ性能と快適性を融合させた第2世代

1954年のデビューから1950年代後半にかけて、好調な販売成績を記録し続けたメルセデス・ベンツ・ブランドのスポーツモデルである300SLと190SLで構成するSLシリーズ。とくに比較的購入しやすいプライスタグを掲げた「190SL」(R121)の人気は非常に高く、扱いやすい運転特性もユーザーから好評を博した。一方、1960年代に入るとライバル車が急速に高性能化し、同時に快適性も大いに引き上げられる。しだいに旧態化の様相を呈し始めたSLシリーズ。ダイムラー・ベンツとしてもその点は十分に承知しており、開発部門では着々と第2世代の開発に邁進していた。

来たるべき1960年代中盤以降は、スポーツカーでも乗りやすさや快適性、装備の充実などがいっそう重視される−−そう判断した開発陣は、まず第2世代を190SL路線の踏襲として捉える。しかも、ただ単に踏襲するのではなく、走りや乗り心地、内外装の演出など、すべての面で最上級の上級スポーツカーに仕立てることを目標に掲げた。

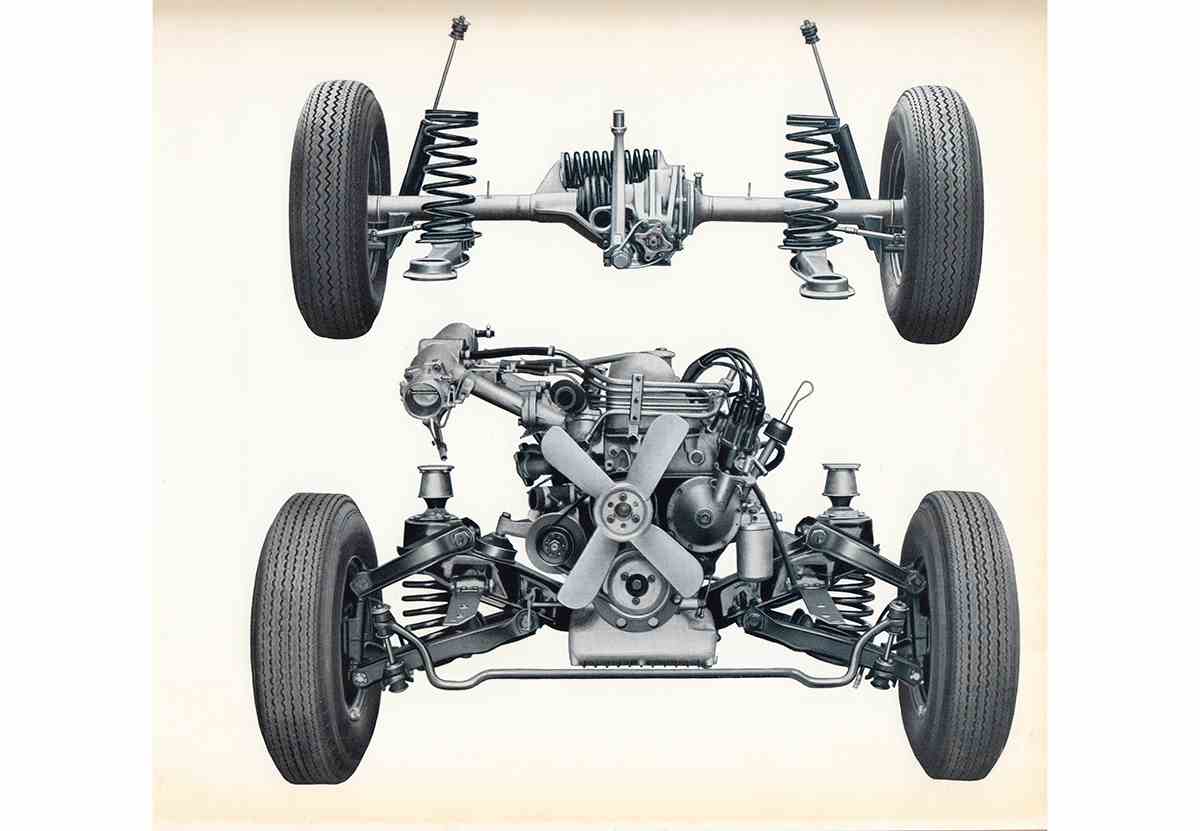

第2世代のボディ骨格に関しては、同時代のW110系のフロアユニットをベースに軸距を2400mmにまで短縮し、その上にボディを溶接したセミモノコック構造を導入する。オープン化に合わせて、Aピラーやコクピット回りなどを入念に補強した。また、ドアとフロントフード、さらにトランクフードには軽量化のためにアルミ材を用いる。サスペンションはフロントがスチール成型のウィッシュボーンを箱型断面の強固なサブフレームに付けた構造(不等長ダブルウィッシュボーン)で、リアにはローピポッド型のスイングアクスルを採用。前後ともにビルシュタイン製の油圧ダンパーをセットした。

搭載エンジンは既存の220用ユニットのボアを80mmから82mmに広げて排気量を2306ccとした直列6気筒OHCで、エンジン型式はM127型と呼称する。左に50度傾けて6気筒エンジンを積み込んだ300SLとは異なり、第2世代は直立で搭載。また、M127型クランクケース/シリンダーヘッド/カムシャフトカバーに軽量なアルミ合金を、シリンダーブロックには頑強な鋳鉄材を採用した。エグゾーストマニホールドとダウンパイプは当初、専用加工を施したスチールパイプを用いるが、1964年11月以降はスチール鋳造に切り替える。

エンジン右側に配置したインテークチャンバーおよびマニホールドは、アルミ鋳造で仕立てた。エンジン内部については、4ベアリング支持のカムシャフトに鍛造スチールのクランクシャフトとコンロッド、マーレ製のアルミピストンなどを組み込む。燃料供給システムには、専用セッティングのボッシュ製機械式燃料噴射装置を装備した。最終的にM127/㈼エンジンは圧縮比を9.3と高めに設定し、170hp/5600rpmの最高出力と22.0kg・m/4500rpmの最大トルクを絞り出した。組み合わせるトランスミッションに関してはボークリング式の4速マニュアルギアボックスが標準で、フルードカップリングを用いた4速オートマチックをオプションで用意する。1966年5月からはZF製の5速マニュアルギアボックスもオプションで選択できた。

第2世代のSLを開発する際に重要案件のひとつに据えられたのがタイヤの性能向上だった。当時のラジアルタイヤ開発の先陣を切っていたのはフランスのミシュランタイヤだったが、その主力製品であるラジアルXでさえも、200km/hを超えたあたりで欠点を露呈したという。そこで新世代SLの開発ディレクターであり技術担当重役でもあるルドルフ・ウーレンハウトは、長い付き合いのあるコンチネンタルタイヤとファイアストーン・フェニックスに対し、200km/hの高速巡航が可能なスポーツカーのシャシー能力に対応できる高性能ラジアルタイヤの開発を依頼した。

ウーレンハウトは具体的な要件として、幅が広くてトレッドに厚みがあり、サイドウォールに補強リブが入ったラジアルタイヤを求めたという。これは、ロードホールディングとステアリングレスポンスの向上を図ることが目的だった。結果的にタイヤメーカーは、要求性能を満たす高性能ラジアルタイヤを開発。これを元に、新世代SLのシャシー性能はより高水準なレベルに仕上がっていった。

W113の社内呼称を持つ第2世代SLは、「230SL」の車名を冠して1963年3月開催のジュネーブ・ショーで初披露される。市販版のボディタイプはソフトトップを備えるロードスターとハードトップを組み込んだクーペ、ソフトトップの装着も可能なハードトップクーペの3種類をラインアップ。ハードトップのルーフ形状は独特で、左右両端が膨らんで中央が窪んで見えることから“パゴダ(仏塔)ルーフ”と呼ばれた。ちなみに、パゴダルーフを生み出したのは予備開発部門のディレクターであるベラ・バレニーで、その目的は左右サイドウィンドウの面積拡大とルーフ自体の強度アップの両立にあった。

デビュー当初の230SLの評判は、決して芳しくはなかった。スタイルが優雅すぎてスポーツカーとしての精悍さに欠ける、1300kgあまりの車重ではSLの名に相応しくない、オートマチックトランスミッションのスポーツカーなんて……。しかし、実際に230SLをドライブする人が増えると、否定的な意見は聞かれなくなった。シャシーのセッティングは秀逸で、ロードホールディング性能が極めて高い。さらに、ステアリングレスポンスも俊敏だった。高速巡航の快適性も高く、長時間アウトバーンを走行しても疲労感はライバル車より少なくて済んだ。230SLは最上級のスポーツカーであり、真のグランツーリスモでもある−−そうした意見が大勢を占めるようになった。

第2世代SLは1967年になると、さらなる進化を果たす。搭載エンジンはM127のストロークを6mm伸ばして(78.8mm)排気量を2496ccとしたM129型に換装。車名は「250SL」となった。250SLは最高出力の170hp/5600rpmは230SLと変わらぬものの、最大トルクは24.0kg・m/4500rpmにまでアップし、加速性能は確実に引き上がる。また、クランクシャフトのメインベアリングはそれまでの4個から7個にまで増えた。さらに250SLでは、サーモスタットの性能向上(真鍮製のチューブ型に変更)や冷却ファンの改良(アルミ製6枚羽根の採用)、リアブレーキのディスク化、フロントスタビライザーの変更(φ22mmからφ20mmと細くなる)、ハードトップクーペ仕様でのリアベンチシートの装備などが行われていた。

250SLの登場からわずか1年後の1968年、第2世代SLは早くも「280SL」へとモデルチェンジする。搭載エンジンはボアを86.5mmにまで広げた結果、排気量が2778ccにまで拡大。エンジン呼称はM130型に改められる。パワー&トルクは195hp/5750rpm、26.7kg・m/4500rpmにまで向上した。ちなみに、ダイムラー・ベンツが矢継ぎ早に第2世代SLのエンジン排気量を拡大したのにはワケがあった。最大のマーケットである北米市場で年々厳しくなる排出ガス規制に対応しながらパワフルさを維持するためには、排気量アップが最もコストがかからず、最適の手法だったのである。もし欧州市場でも同様の排出ガス規制が施行されていたなら、ダイムラー・ベンツはもっと抜本的なエンジン改良を行っていたかもしれない。

ラグジュアリースポーツとしての完成度を高めた280SLは、細かな改良を加えながら1971年2月まで生産が続けられる。最終的な生産台数は、230SLが1万9831台、250SLが5196台、280SLが2万3885台。当時の高級スポーツカーとしては、大ヒット作になったのである。

230SLはスポーツカーで初めて本格的な衝撃吸収構造ボディを導入したモデルだった。開発を主導したのは、後に“ミスター・セーフティ”と呼ばれることになるベラ・ビクトル・カール・バレニーが率いる設計チームである。

バレニーはダイムラー・ベンツの1939年に主任設計者に就任。ドイツのジンデルフィンゲン工場の一角に専門の設計部門を構え、開発に没頭する。1940年になると「アクシデントセーファー」と称した安全実験車を試作。第2次世界大戦が勃発したために一時開発は停滞し、終戦後は失職の憂き目にあうものの、1948年に復職してからは開発のペースを上げ、1953年にはついにモノコックを使った念願のセル構造ボディ、すなわち“衝撃吸収構造ボディ”を完成させ、180シリーズとして世に放った。

その後もバレニーのアイデアは存分に発揮され、1959年にはパッシブセーフティの基本となるフルモノコックの220シリーズを、1963年にはスポーツカー初の衝撃吸収構造ボディを採用した第2世代SLを生み出した。メルセデス・ベンツ車の安全の骨格を創出したバレニーは、1972年に第一線を退く。在籍中の34年間に取得した特許は、実に2500件にものぼった。