カプチーノ 【1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998】

本格設計のマイクロFRオープン

1989年の東京モーターショーで喝采を受けた

プロトタイプの市販化で、駆動方式は本格的なFR。

フルオープン、タルガトップ、Tバールーフ、クーペのスタイルが選べる

4ウェイオープン方式の採用が話題だった。

コンパクトな軽自動車規格の中に

楽しさを凝縮したカプチーノは、多くのマニアを虜にする。

1980年代末、日本の社会は未曾有のバブル景気の真っ只中にあった。経済活動は、数字の上ではかつて無かった活況を呈し、億単位のカネが一般市民の生活の中でもごく普通に話題になるほどであった。今にして思えば、いささか歪んだ社会状況になってしまっていた。自動車の世界も例外ではなく、バブル期のクルマはそれこそ何でも在りの不思議な世界を作り出していた。東京モーターショーは隔年開催となっていたが、開催までの2年間の自動車技術の進歩は目を見張るものがあり、各メーカーとも積み重ねた自社の技術レベルの高さを公開する場と捉えていた。モーターショーで公開された新技術、あるいは展示されたコンセプトカーやプロトタイプはその大半が数か月、数年を経て商品化され、売り出されるのが常となっていた。新技術満載のコンセプトカーやプロトタイプが、市販モデルとして熟成され、各メーカーから毎月複数が発表されていたのだから、これはやはりバブル景気と言うしかない。

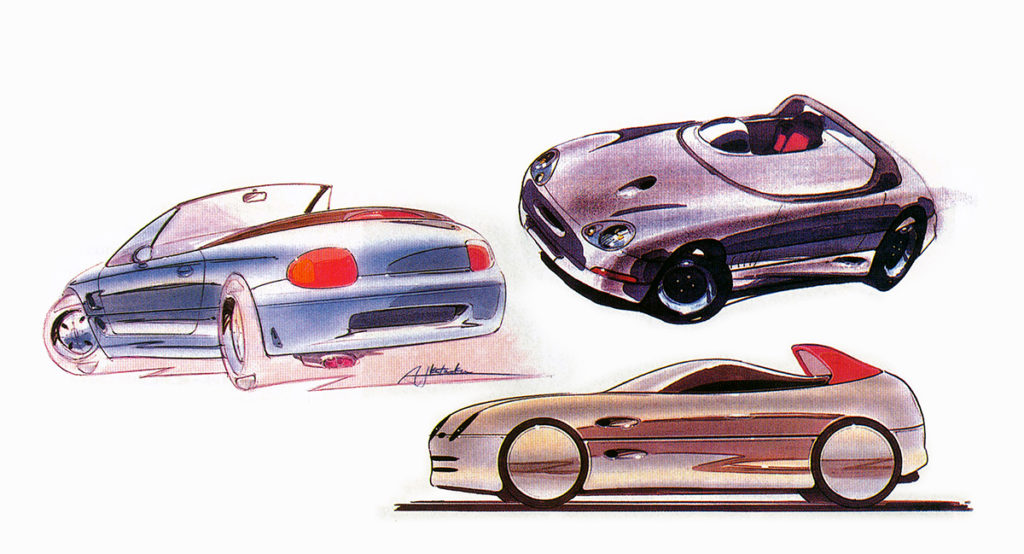

日本独自のジャンルとして、1950年代末ごろから発展を続けて来た軽自動車もその例外とはならず、実に様々なコンセプトカーやプロトタイプが登場していた。中でも、軽自動車の老舗であるスズキはこうしたショーモデルの製作には熱心で、直ぐにも商品化が可能なモデルから、全く荒唐無稽なドリームカー的なものに至るまで、時代に即した魅力的なモデルを常に展示していたものである。1980年代だけを採って見ても、1981年の第24回のショーでは一人乗りの50ccエンジンを装備したシティコミューター「スズキ・コミュニティビークルCV—1」を展示し、1985年の第26回のショーでは、タルガトップにガラスハッチを備えた「スズキR/P2」を展示すると言った具合だ。R/P2は軽自動車をベースとしたスポーツカーであり、そのまま市販も可能なほどの完成度の高さを見せていた。さらに、1987年の第27回ショーでは、1.3リッター・クラスのエンジンをミッドシップとしたスポーツカーのプロトタイプである「スズキRS—3」を登場させた。こうしたことから、当時スズキが軽自動車や小型車をベースとした本格的な2シータースポーツカーの市販を本格的に計画していることは間違いないと考えられていた。果たせるかな、1989年の第28回ショーにスズキは「カプチーノ(Cappuccino)」と名付けられた2人乗りのオープンスポーツカーを展示したのである。車名の「カプチーノ」とは、イタリア語でコーヒーのことだ。

ショーに展示されたカプチーノは、シャシーやボディなどは完全なオリジナルで、フロントにアルト・ワークスのターボチャージャー付き水冷直列3気筒DOHC12バルブ・エンジンを縦置きとし、後輪を駆動するというオーソドックスなFRレイアウトを採用。サスペンションも前後にダブルウィッシュボーン/コイルスプリング方式を採用するなど本格派である。ボディは一部にカーボンコンポジットやアルミニウム部品を使用する凝ったものとされ、車両重量は450kgを僅かに超える程度に収められている。曲面豊かなスタイリングはスズキ社内のスタッフによるもの。軽自動車のサイズではあるが、オリジナリティの高い独特の魅力あるものとなっていた。

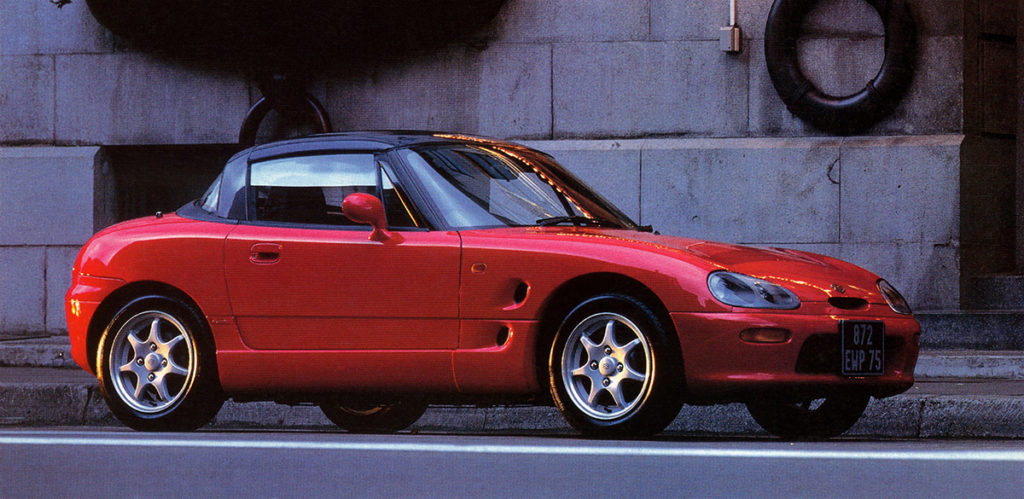

モーターショーに展示された時には「このモデルに対する観客の反応を確かめてから、市販するか否かを決める」とアナウンスしていたスズキだったが、ショーでの予想を上回る反響はカプチーノを市販させるに足るものであった。ショーでの展示から2ヵ年を経た1991年11月、車名もカプチーノのままで軽自動車のオープン2シータースポーツは発売されたのである。発売に際して、ショーモデルに大幅な改良が加えられたが、駆動系や足回り、ボディスタイリングなど大きくイメージが変わったところは無かった。

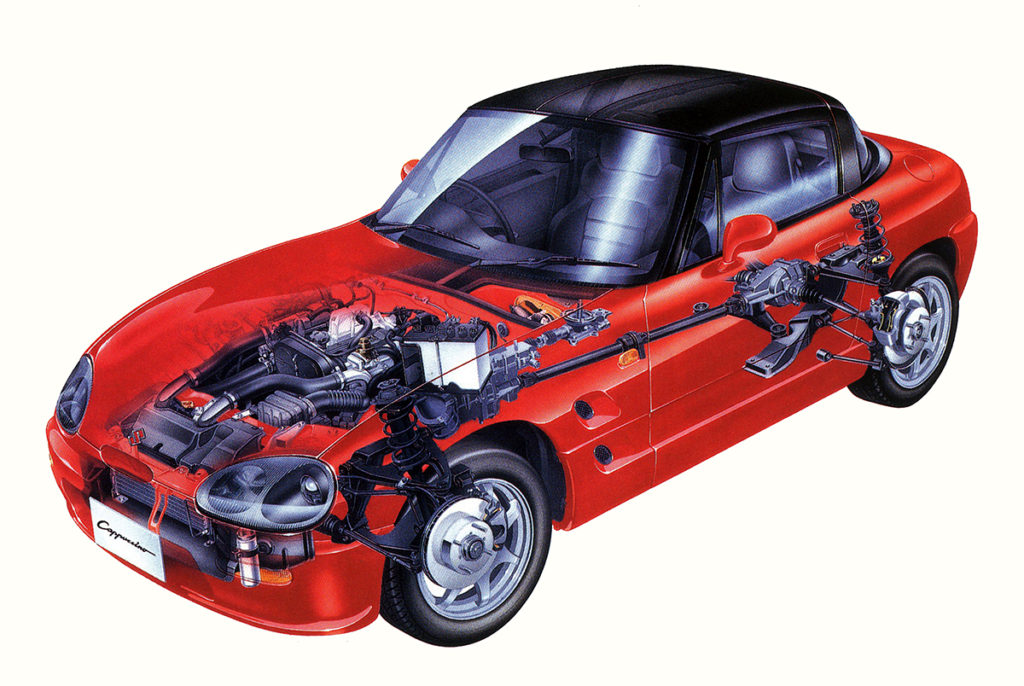

カプチーノは贅沢設計のスポーツカーだった。フロントに縦置きされ、後2輪を駆動するエンジンは、インタークーラー付きターボチャージャーを装備する水冷直列3気筒DOHC12バルブで、やはりアルト・ワークス用である。排気量は657ccで電子制御燃料噴射装置と8.3の圧縮比から、64ps/6500rpmの最高出力と8.7kg・m/4000rpmの最大トルクを発揮する。トランスミッションは5速マニュアルのみの設定となり、当初オートマチック仕様は無かった。サスペンションはショーモデルと同じ前後ダブルウィッシュボーン/コイルスプリングだが、一部にボールジョイントを採用し、前後のスタビライザーも中空鋼管とするなど、コストを度外視したと思われる部分が多い。

ボディ構造はフルモノコック構造だが、ボディパネルは生産性を考慮してスチール製とされた。ただしボンネットは軽量アルミ製である。スタイリングはショーモデルほぼそのままだが、実用性のためにバンパーの位置や補強部材を入れるなど実質的な改良を加えている。それでも可能な限りアルミ部品や高張力鋼板を採用して、車両重量は700kgに収めていた。

ルーフ部分はショーモデルと同様、リトラクタブル・ハードトップにTバールーフの機能を加えたものとなっており、クーペ、フルオープン、Tバー、タルガスタイルと4種類のバリエーション(メーカーでは4ウェイ・オープントップと呼ぶ)を楽しむことができた。

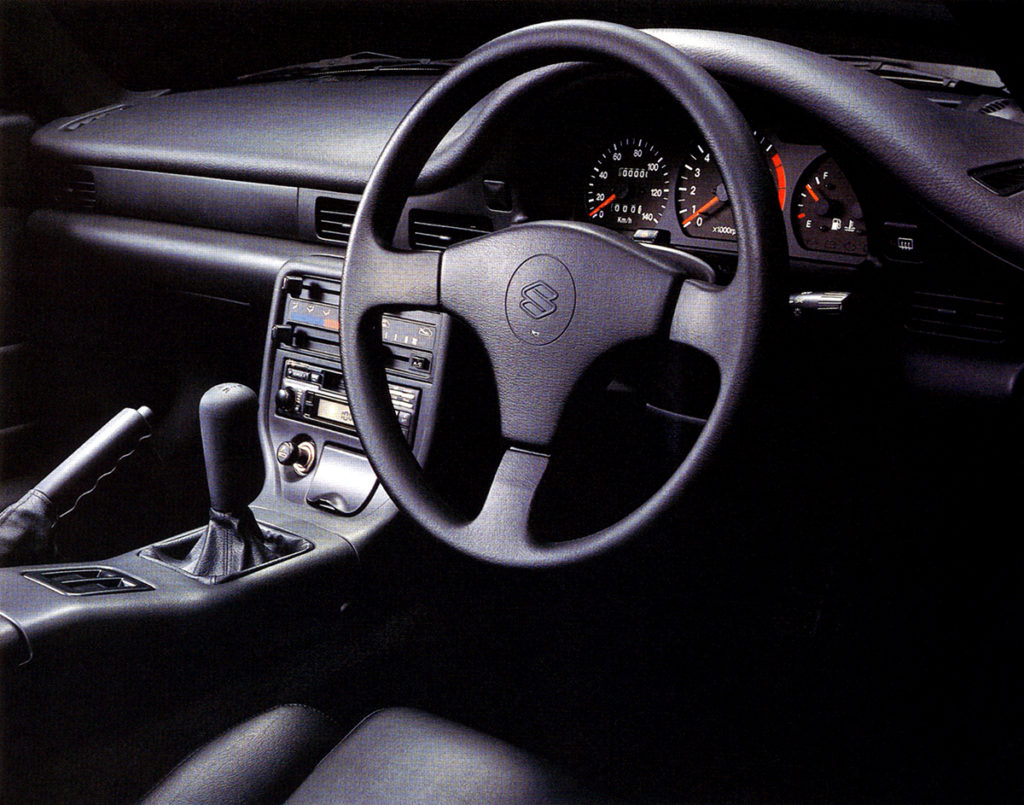

インテリアは、同じ時期に登場し、直接的なライバルとなったホンダのビートに比べると極めてオーソドックスな雰囲気で仕上げられている。小型ではあるが、スポーツカーのセオリーが忠実に守られており、1950〜60年代のブリティッシュ・ライトウェイトスポーツを彷彿させる本格レイアウトとなっている。縮小版マツダ・ロードスターと言うところである。室内はシートや内装は黒色一種のみの設定となり、エアーコンデショナーやチルトステアリング、パワーウィンドウなど、日常の実用的な部分は標準装備となるが、オーディオ系をはじめABS,トルセン式LSDなどはすべてオプション設定とされていた。スズキのスポーツカーに対する考え方が良く現れている。

カプチーノは同じ軽自動車サイズであり、オープン2シーターのマイクロスポーツカーと言う基本的なコンセプトも同じであることから、エンジンを横置きミッドシップとしたホンダ・ビートと良く比較される。確かに両車とも共通する要素は多いのだが、性格的には全く異なる種類のモデルと考えて良い。それは、カプチーノが軽自動車としての日常的な実用性をないがしろにしていないのに対して、ビートは完全に実用性を無視(?)した、ミッドシップ・エンジンスポーツカー(例えばフェラーリ328など)の忠実な縮小版を狙っているものだからだ。走りだけに特化した楽しさや面白さではビートに軍配を挙げることになるのだが、トランクスペースや余裕のある走り、重厚なスタイリングなどの点では、カプチーノに一日の長があると言って良い。

1995年にマイナーチェンジが施され、エンジンを新世代のアルミニウム製として軽量化し、同時に3速オートマチック・トランスミッションの装備も可能とした。一部のファンからは堕落だとも言われたが、ユーザー層の拡大には大いに貢献した。価格的には145万円から158万円であり、ビートの138万円から見て割高ではあったが、クルマとしての完成度は高い。1998年に生産を中止したが、ビートやAZ-1などに比べてその生産期間は最も長かった。