ダッジ・チャージャー 【1966,1967,1978,1969,1970,1971,1972】

斬新なスタイルを纏った第一世代アメリカン・レジェンド

1964年にアメリカ市場でデビューしたフォードの「マスタング(Mustang)」は、スポーティなルックスや安めの車両価格などで大好評を博し、たちまち大ヒットモデルに成長する。乗用車のプラットフォームおよびパワートレインにスポーティなルックスのボディを架装する手法で生み出された新カテゴリーは、やがて“ポニーカー”または“スペシャルティカー”と称されるようになり、一大ブームを巻き起こすこととなった。

クライスラーの一ブランドであるダッジでは、このスペシャルティカー・カテゴリーに「チャージャー(Charger)」と名乗るモデルを1966年から投入する。ただし、チャージャーのキャラクターは他ブランドのスペシャルティカーとは一線を画していた。ベースとするプラットフォームから車両デザイン、搭載エンジンまで、独自の路線を選択したのだ。

プラットフォームについては、競合車で多く使用されるコンパクトクラス用ではなく、インターミディエイトクラス用、具体的にはダッジ・コロネット用の通称“Bボディ”をベースとした。ホイールベースは117インチ(2972mm)に設定し、前後のトレッドを拡大。前ウィッシュボーン/後リーフリジッドで構成する懸架機構には、専用セッティングのヘビーデューティサスペンションをセットした。

ボディに関しては、2ドアハードトップの1タイプに絞る。当時のスペシャルティカーは、市場で人気の高いオープンボディのコンバーチブルを設定するのが定番。気鋭デザイナーのカール・キャメロンが手がけたチャージャーのスタイリングに絶対の自信を持っていた開発陣は、この流れにあえて逆らったのだ。

エンジンには、大排気量のV8ユニットのみを採用する。ラインアップは318cu.in(5211cc)・V型8気筒OHV(230hp)と361cu.in(5916cc)・V型8気筒OHV(265hp)、383cu.in(6276cc)・V型8気筒OHV(2バレルキャブレター仕様290hp/4バレルキャブレター仕様330hp)のほか、ハイパフォーマンスモデル用に426cu.in(6974cc)・V型8気筒OHV“Hemi”(425hp)を設定。

1967年モデルでは、搭載エンジンに440cu.in(7210cc)・V型8気筒OHV“Magnum”ユニット(375hp)を追加。また、ボディと色分けしたビニルルーフの設定やターンシグナルのフェンダーマウント化、後席エントリー機構の改善など内外装の一部変更も実施した。

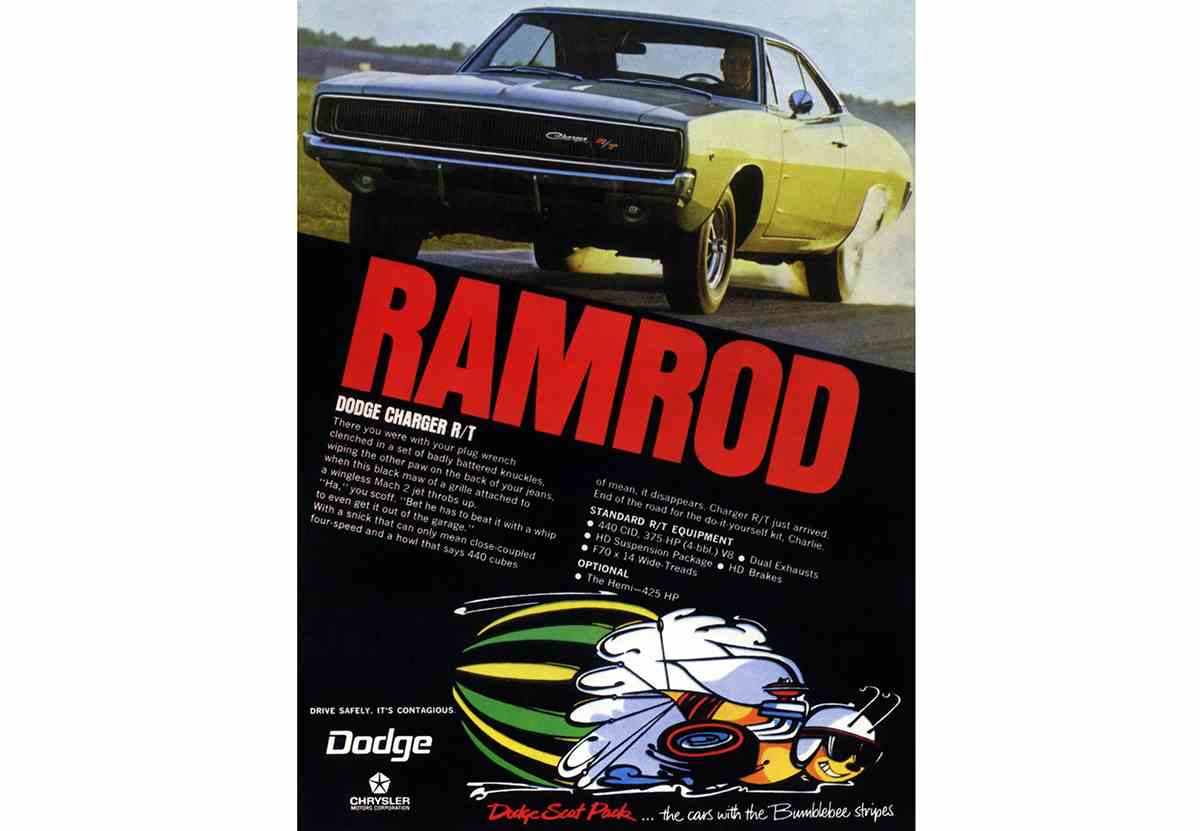

第一世代のチャージャーは、1968年モデルになると、2nd generationに切り替わる。最大の注目点は、ハイパフォーマンスパッケージの「R/T(Road/Track)」の設定だ。搭載エンジンは440“Magnum”が標準で、426“Hemi”をオプションで用意。足回りにはヘビーデューティショックアブソーバーや強化タイプのブレーキ、F70×14タイヤ(レッド線入り)をセットする。さらに、エクイップメントではバケットシートや3本スポークステリアングホイール、R/Tエンブレムなどを採用した。

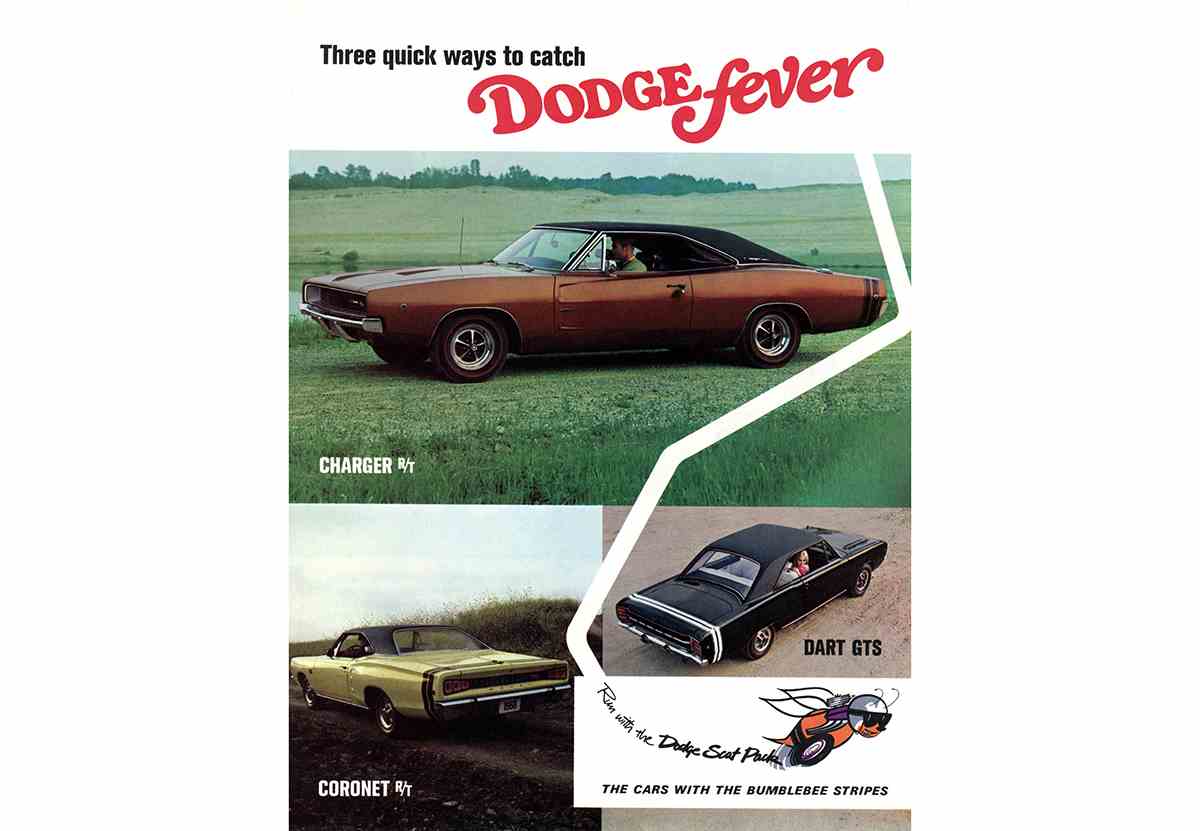

シリーズ全体の変更としては、フロントフェンダーおよびリアクォーターパネルの形状変更やリア後端のキックアップ化、丸型4灯式リアコンビネーションランプの採用、後席へのホールディング機構付きバケットデザインシートの装着、センターコンソールのデザイン刷新などを実施する。また、この年からクライスラー全体の販売キャンペーンとして“cartoon bee”をフィーチャーした“Scat Pack”を展開。チャージャーではR/Tのボディ後部にバンブルビーストライプ(マルハナバチの体色を模したツインストライプ。白、黒、赤の3色を設定)を採用した。

1969年モデルの大きな話題は、NASCARなどのストックカーレースへの参戦を意識した高性能版のチャージャー「500」が用意されたことだった。パワートレインにはチューンアップを図った440“Magnum”または426“Hemi”を搭載。軽量化や空力特性の向上を狙って、外装には固定式ヘッドランプ(コロネットと同様の丸型4灯式ヘッドランプ&グリルを装着)や平滑化したリアウィンドウおよびルーフなどを組み込んだ。

1969年4月には、500をベースにノーズを延長したうえでスラントさせ、さらに巨大なリアウィングを装着したチャージャー「デイトナ」が登場する。そのルックスから“エアロ・ウォーリア”と称されたデイトナは、同様の手法で製作されて1970年にデビューしたプリマスの「ロードランナー・スーパーバード」とともに、NASCARなどのレースで大活躍。しかし、マシンの過度な高速化を懸念した主催団体は1971年シーズンからレギュレーションを大幅変更し、結局、デイトナおよびスーパーバードの躍進は1970年シーズンをもって終焉を迎えた。

量産車のチャージャーは、1970年モデルになるとフロントマスクが再度変更され、前端をラップラウンド化したクロームバンパーに、ブラックアウトしたうえで横バーを組み込んだ大型グリルを装着する。また、R/Tと500には新デザインのリアパネルを採用。インパネやシートなどの造形も刷新された。

1971年モデルからは車両デザインを大幅に変更した3rd generationに移行する。基本フォルムには新造形のfuselage=紡錘形を採用。同時に、新造形のスプリットグリルの導入やリアスポイラーおよび“Ramchager”フードのオプション設定などを実施する。インテリアデザインも刷新し、より近代的な造形にリファイン。機構面では“Hurst”4速MTのラインアップなどを行った。また、この代から2ドアボディをチャージャー、4ドアボディをコロネットに統合(1975年にはコロネットに2ドアが復活)したため、従来はコロネットをベースにしていた高性能モデルの「スーパービー(Super Bee)」(1968年デビュー)はチャージャー・ベースに切り替わった。

1972年モデルでは、全エンジンへの排出ガス対策や383cu.in・V型8気筒OHVユニットから400cu.in(6555cc)・V型8気筒OHVユニットへの換装、R/Tに代わる“Rallye”オプションの新設定などが訴求点となる。1973年モデルになると、ボディサイズの拡大やリアピラー部への新シートメタルの採用、トリプルオペラウィンドウを組み込んだキャノピースタイルルーフ(SEグレード)を追加。そして1974年モデルでは、ラバーバンパーチップの採用やインパネのソフターグレインパターン化などによって安全性をより向上させた。

ダッジ・ブランドのパワフルかつワイルドなイメージを確立し、同時に伝説的なスペシャルティカー、さらにはマッスルカーの代表に君臨したチャージャー。アメ車の歴史を語るうえで、欠くことのできない名車である。