300SL 【1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963】

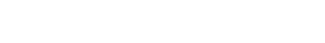

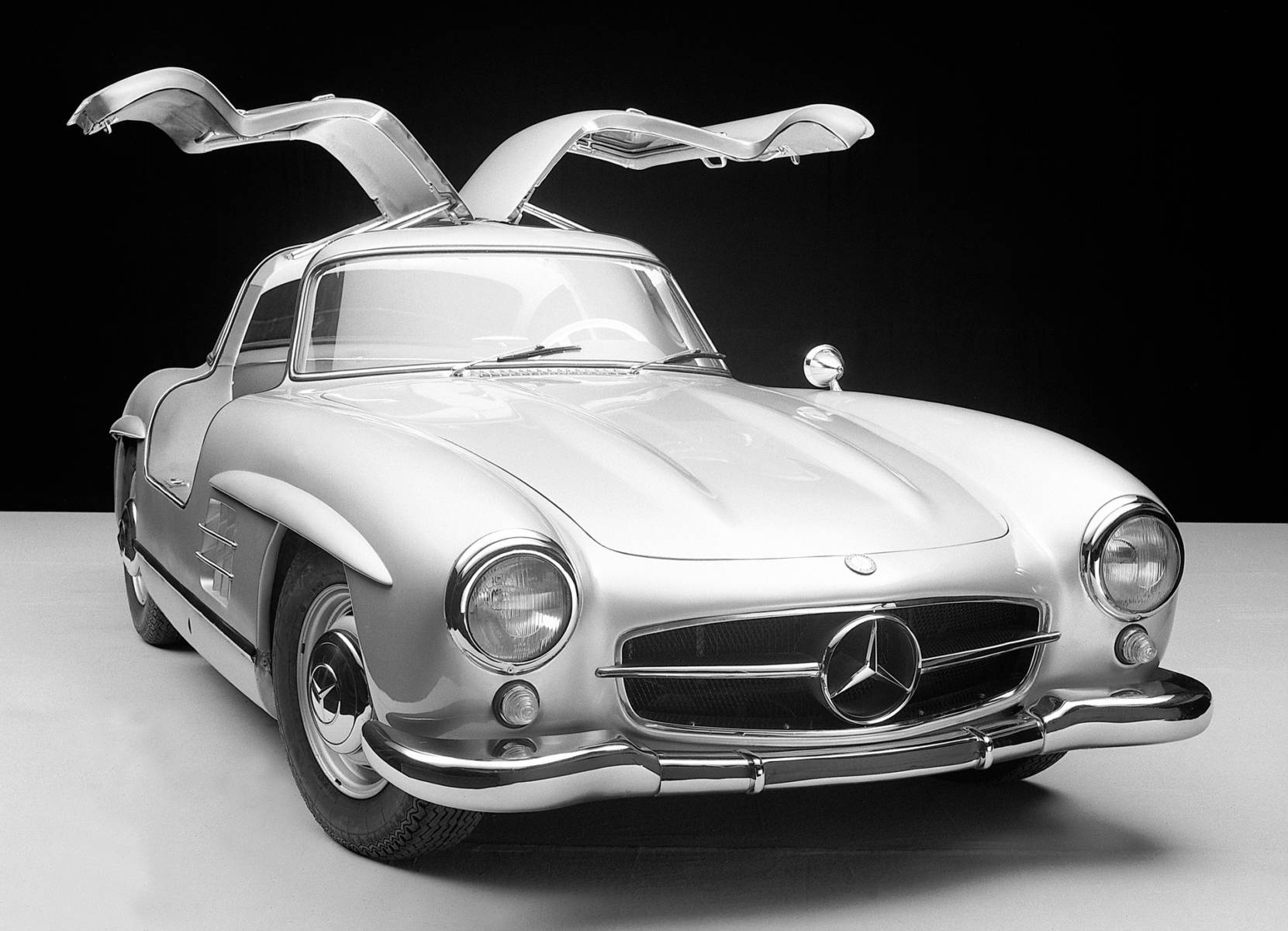

メルセデスの高性能を世界中に知らしめた“ガルウィング”

ダイムラー・ベンツは新しいスポーツカーを発表する。

レースマシンの300SLをロードゴーイングカーに

仕立て直した量産版の「300SL」を雛壇に上げたのだ。

マルチチューブラー・スペースフレームに

ガルウィングドアを組み込んだ流麗なクーペボディ、

そして燃料直接噴射式の3リッター直6OHCエンジンを搭載した

300SLはたちまち大人気モデルに成長。

後にメルセデス車の“至宝”と謳われるようになる。

メルセデス・ベンツの象徴的なスポーツモデルである“Sport Leicht(軽量スポーツ)”、すなわち「SL」のヒストリーは、第2次世界大戦が終結してから7年ほどが経過した1952年にまで遡る。

この年、社内コード“W194”を付けたプロトタイプレーシングマシンの「300SL」がデビュー(この時点でのSLは“Super Leicht”=超軽量を意味)する。このクルマがSLの原点だった。当初の300SLは鋼管スペースフレームとアルミ製ボディを組み合わせた新設計マシン。車体は約870kgの軽量に抑えられ、300リムジン(W186)から流用したうえで専用チューニングを施したM194型2996cc直6OHCエンジン(171hp)によって強力なパフォーマンスを発揮した。

300SLはデビュー・レースの1952年ミッレミリアで2位と4位を獲得。続くスイス・グランプリでは、見事に初優勝を果たす。さらに、ル・マン24時間レースでは1-2フィニッシュを達成。世界一過酷な公道レースといわれるカレラ・パナメリカーナ・メヒコでも激戦の末に優勝を飾った。

華々しい活躍を見せる300SL。一方、ダイムラー・ベンツは当初の計画通りに300SLでのレース活動を早々と中止し、以後は新レギュレーションのレースマシンの開発に精力を傾ける予定でいた。もちろん、300SLを市販化するプランもなかった。

しかし、レースでの大活躍によって世界中のスポーツカー・ファンを魅了した300SLの存在を販売側が放っておくはずがない。とくに米国でメルセデスのディーラーを経営していたマックス・ホフマンは需要予測や1000台あまりの受注を携え、熱心に300SLの市販化をメーカーに進言した。ホフマンの熱意はダイムラー・ベンツを動かす。300SLの市販化を決定したのだ。しかも、300SLに大幅な改良を施し、メルセデス・ベンツの先進イメージを象徴するロードゴーイングモデルに仕立てる方策を打ち出した。

開発は精力的に行われた。基本シャシーに関しては、レーシングモデルと同様の細い鋼管を橋桁状に組み合わせたマルチチューブラー・スペースフレームを採用する。設計を担当したのルドルフ・ウーレンハウトは、ロードモデル化にあたって一部セクションのアレンジを変更する。

ドアにははね上げ式の通称“ガルウィング”タイプを導入した。架装するボディはドア/フロントフード/トランクフードにアルミ材を、それ以外にはスチール材を使用する。スチール材は60枚ほどの基本パネルを溶接して組み上げ、ここに補強パーツを設置して高い剛性を確保した。フロア部はトランスミッションが通るセンタートンネルを挟んで両側2枚のパネルとダッシュボード下部のパネル、そしてトランクフロアの4セクションで構成する。サスペンションはフロントに上下不等長のダブルウィッシュボーン/コイルスプリング/スタビライザーを、リアにユニバーサルジョイント(アクスルシャフト内端に設置)を備えたスイングアクスル/コイルスプリングを採用。前後ともにテレスコピック式油圧ダンパーをセットした。ブレーキはサーボ付きのアルフィンドラム式。操舵機構には当初、ZF製のウォームピン型ステアリングギアボックスを採用するが、遊びが多くて反応が鈍いという指摘を受けたことから、後に自社製のボール・ナット型に変更した。

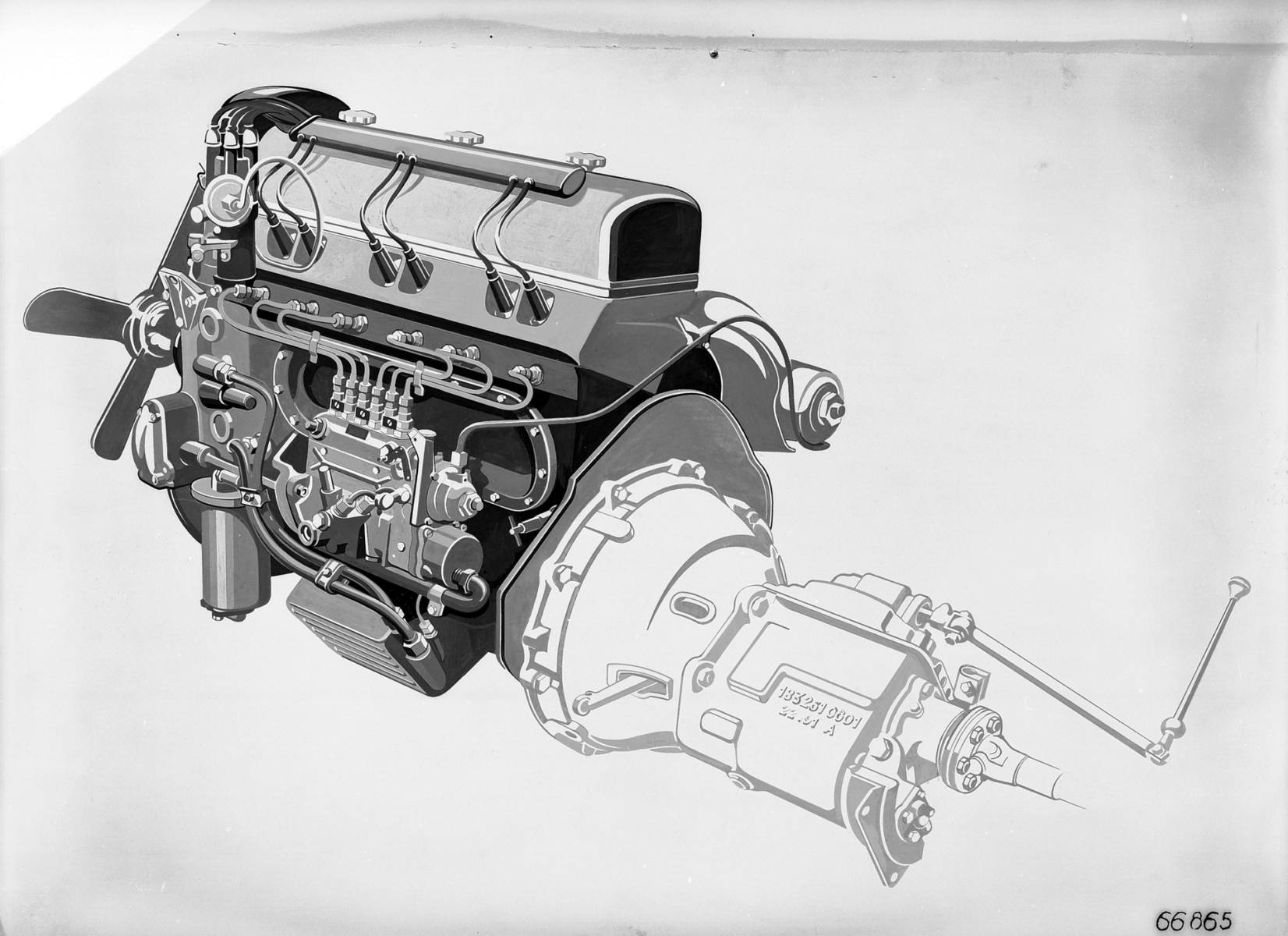

エンジンはボッシュ製燃料噴射ポンプ(PES6KL70/32OR2)を組み込んだダイレクトインジェクション方式のM198型2996cc直6OHCユニットを採用する。シリンダーブロックは鋳鉄製で、ヘッドはアルミ製。ピストンはアルミ鍛造、コンロッドはスチール鍛造で仕立てられ、同時にスチール鍛造のクランクシャフトは7組のメインベアリングおよびベアリングキャップで支持した。圧縮比は8.55:1にセットし、連続回転の許容限度は6000rpm、瞬時の限度は6400rpmに設定。最高出力は215hp/5800rpm、最大トルクは28.0kg・m/4600rpmを発生する。

搭載に関しては、ボンネット高を抑えるために左に40度ほど傾けてエンジン本体を設置した。オイル容量は18Lで、潤滑方式にはドライサンプを採用。ウオータージャケットにも工夫凝らし、シリンダーブロック両側の開口部にスチール製カバープレートを取り付ける構造とした。

組み合わせるトランスミッションはオールシンクロメッシュの4速マニュアルギアボックス。標準のファイナルギアレシオは当初が3.42、後に3.64に変更し、オプションとして3.25、3.42、3.879、4.11の4種類を用意した。一方、クラッチは独立したアルミ製ハウジングに収まる乾式単板(Φ225mm)で、ペダルとの連結は当初がプッシュロッド式、後にプルロッド式に換装する。また、全車にZF製のリミテッドスリップデフを装備した。

開発陣は顧客層の好みを重視して、スタイリングの上級化、スーパーカー化にも注力する。前後端にはクロームメッキ仕上げのスチール製バンパーを装着。大型のフロントグリルは上下2分割式の縁取りで構成し、中央の円筒にはスリーポインテッドスターのエンブレムと左右に伸びた羽根を配した。

丸形のヘッドライトにはクロームメッキの二重リムを装着。フロントフードには2つのバルジ(右側はインテークチャンバー部の盛り上がりを避けるために、左側は左右対称に見せるために設置)が設けられる。ホイールアーチの上部には独立したプレス部材、通称“眉毛”を配備。フロントフェンダーのエアベントにはクロームメッキ仕上げの横バーを付ける。ガルウィングドアに組み込むサイドウィンドウは未開閉の固定式(脱着は可能)だが、前部には独立した可動式三角窓を設置。室内換気用として、ルーフ後端にエアアウトレットを装備した。

内装についても上級化を実施する。インパネには大型のVDO製スピードメーターとタコーメーター、燃料計/油圧計/水温計/油温計の小型補助メーターを配する。パネル周囲およびドアトリムなどには、レザーまたはテックス(合成皮革)を張った。ステアリングはアイボリー色のプラスチック製2本スポークが標準で、乗降性をよくするためにボス部に可倒機構を採用する。シートはスチールプレス成形のフレームに硬めのパッドをクッション部およびバックレスト部に組み込んだバケットタイプを装着。表地はタータンチェック柄の布地が標準で、オプションとして本革をラインアップした。

ほぼ1年の歳月を費やして開発した300SLのロードバージョンは、1954年2月開催のニューヨーク・オートショーでワールドプレミアを飾る。華やかで流麗なクーペスタイルに異彩を放つガルウィングドア、そして最高速度230km/h超(ファイナルギアレシオ3.25仕様では260km/h)というパフォーマンスを誇る300SLは、当時のフェラーリ250系などの競合車よりも安い約7000ドルの価格設定も相まって、たちまち人気モデルに発展する。また、レザー内装やヒーターなどのオプション装備を注文するユーザーも非常に多かった。

市場で300SLが販売台数を伸ばす一方で、開発現場では市場からの要請が多かったオープンモデルの企画も鋭意推し進める。そして1957年3月開催のジュネーブ・ショーにおいて、新しい2シーターオープンスポーツの「300SLロードスター」を発表した。

ロードスターのスタイリングは好評だったクーペの造形を基本的に踏襲しながら、ラップラウンド型のウィンドシールドや折り畳み式ソフトトップを備えたルーフ部、各種ランプを組み込んだ楕円形のヘッドライト、専用デザインのグリルなどを導入して独自のオープンスポーツ・ルックに仕立てる。

そしてドアは、ガルウィングではなく一般的な前ヒンジ式に一新した。このドア形状を採用するために、開発陣はスペースフレームに手を加える。サイドシル部を貫いていたメンバーの上下間隔を狭め、低い位置に設定したのだ。同時に、捻じれ剛性の低下を防ぐ目的で補強パイプを追加。さらに、ダッシュボード下やAピラー下部などを結ぶアルミ製のバルクヘッドを設定した。

ロードスターは一部メカニズムについても変更を受ける。最大の特徴はリアサスペンションの刷新で、形式はスイングアクスルながらローピボット化やトレーリングアームおよび補助スプリングの追加を実施。安定した挙動とハンドリングを実現する。このリファインは、ロードスター・ユーザーから高い評価を受けることとなった。

クーペモデルは1957年5月に生産を終了し、以後はロードスターモデルが300SLの名を継承した。そして、1958年に可動型アームレストを装備、1959年にフットスイッチ式ウィンドウウォッシャー、1960年にラジエターを改良、1961年にダンロップ製ディスクブレーキを採用するなど、緻密な改良を加えながら1963年まで製造した。後に歴代メルセデス車を代表するスポーツモデルの“至宝”と謳われるようになった300SL。最終的な生産台数は、クーペが1400台、ロードスターが1858台を数えた。