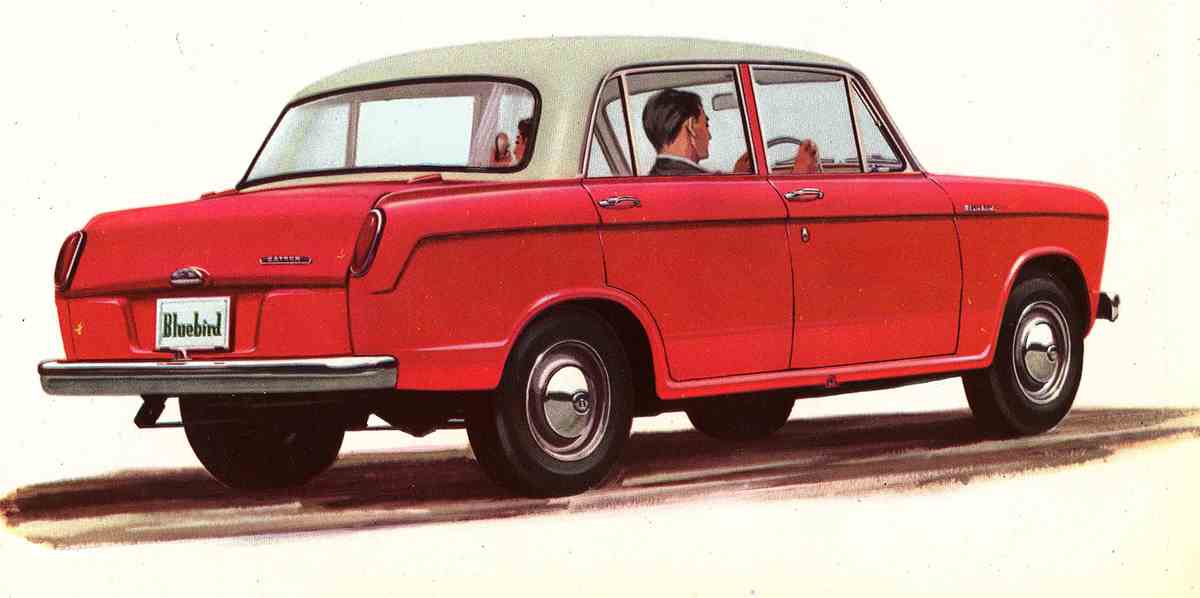

ブルーバード 【1959,1960,1961,1962,1963】

幸せを運んだファミリーカーの“青い鳥”

日産自動車が310と言う形式名を持つ1.0〜1.2L級の小型乗用車「ブルーバード(Bluebird)」を発表したのは1959年7月。ブルーバードの車名はメーテルリンクの童話「青い鳥」にちなんだもので、当時の日産自動車社長であった川又克二氏による命名であることはよく知られている。日本車の水準を欧米車並みに引き上げることは、日産だけでなく日本の自動車メーカーの悲願でもあったと言われるが、ブルーバードのデビューは、日本車の技術水準がようやく欧米車並みになったことを示すものでもあった。

第二次世界大戦の敗戦で壊滅的な被害を被った日本の工業技術は、戦争後もなかなか回復しなかった。とくに自動車産業の立ち遅れはひどく、政府内では国産車不要論(自動車需要を輸入のみで間に合わせる)も真剣に検討されたと言う。そんな中で、自動車技術のレベルアップを画策した日本の自動車メーカーの多くは、純国産技術を追求したトヨタなど一部を除いて、欧米先進国の自動車メーカーとの技術提携による生産技術習得の道を選んだ。日産は1952年に英国オースチン社とA40型サマーセットサルーンの生産技術提携を結び、1957年には次世代モデルのA50型の完全国産化を成し遂げるまでになっていた。日本にもようやく自家用車のニーズが高まりをみせていた。

こうした社会的な、あるいは技術的な発展を基に、日産は日本で最も人気のあった1.0L級のセダンを登場させたわけだ。シャシーやトランスミッションなどは旧210系ダットサン・セダンからの流用だったが、エンジン、サスペンション、ボディなどは一新された。シャシーフレームもトラックなどと共通のものから脱却して純乗用車用設計となっている。ホイールベースは2280mmと210よりわずかに大型化され、大いに近代化されたスタイリングは、210のデザインでも知られる佐藤章蔵氏によるもの。テールライトの特徴的な形から「柿の種」と言うニックネームで呼ばれることになったのは有名なエピソードである。

搭載されたエンジンは排気量の違いで2種があり、いずれも水冷直列4気筒OHVユニットで、当時の日本での乗用車需要の8割を占めていたタクシーをメインターゲットとする排気量988cc仕様(34ps/4400rpm)と、より上級のオーナードライバー向けの排気量1189cc仕様(43ps/4800rpm)を揃えていた。トランスミッションは3速マニュアル型でシフトはコラムシフトとなる。サスペンションは前がダブルウィッシュボーン/コイルスプリングだが、後が旧態依然の固定軸/半楕円リーフスプリングとして、耐久性を重視した設計になっているのは、当時の日本の決して良く無い道路事情を反映している。

初代ブルーバードは1959年7月29日に高輪プリンスホテルに政財界の有力者、著名人など2000人を集め発表された。発表会は現在では考えられないほど大掛かりなものだった。続く8月4日から6日間開催された一般ユーザー向けの中央発表会には12万人が来場。同時に全国のディーラーでも発表会が行われブルーバードの認知度は一気に高まった。販売は絶好調だった。8月末には早くも注文に応じきれない状況となり、受注残が8000台に達する。日産はブルーバードの高い人気を見て増産体制を強化。1959年11月には月産台数が3000台を突破した。ちなみに月産3000台突破は日本ではブルーバードが初だった。

ブルーバードはその後エンジンのパワーアップや女性ドライバー向けに36点ものアクセサリーを標準装備としたファンシーデラックスやエステートワゴンなどバリェーションを拡大、自家用車としてのポジションを確立することになる。海外市場への輸出も本格化する。

ブルーバードのデビューからおよそ10ヶ月後の1960年3月に、トヨタから最大のライバルとなるPT20系コロナ(Corona)が発表された。それまでの「ダルマ・コロナ」と呼ばれたST10系のコロナとはうって変って近代的なスタイリングで話題となったが、タクシー用として足回りの耐久性に問題があり、市場でのブルーバードの優位性は揺るがなかった。やがてブルーバードとコロナが市場を二分して熾烈な販売合戦を繰り広げる、いわゆるB/C戦争だ。とはいえ初代ブルーバードは連続64ヶ月にわたって小型乗用車販売の首位に君臨。国産小型乗用車のパイオ二アとなった。名車の1台である。