昭和とクルマ12 【1979,1980,1981,1982,1983】

高性能化エンジン“TURBO”時代の到来

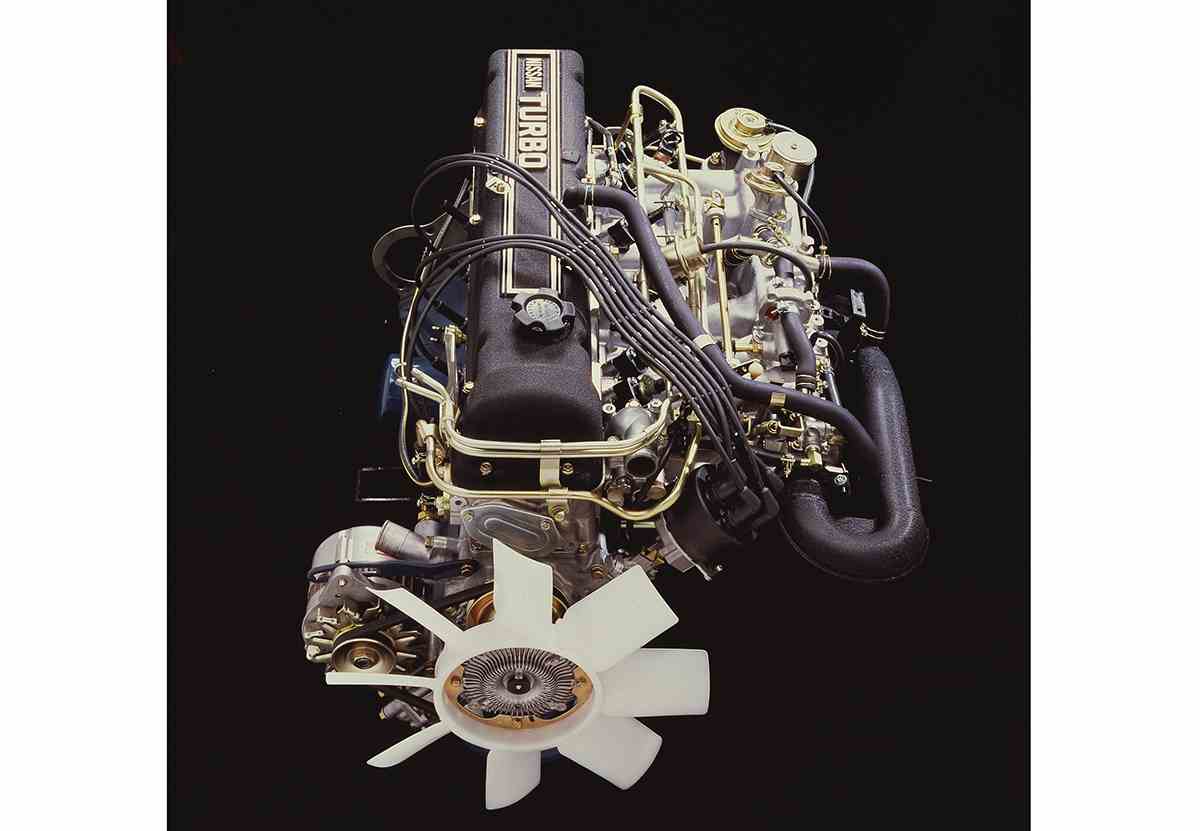

最も厳しいとされた昭和53年排出ガス規制の克服に目処がついた日産自動車は、再びエンジンの高性能化に着手するようになる。そのコア技術として開発陣が注目したのが、BMWの2002やポルシェの911、さらにレースマシンで活用されていた“ターボチャージャー”だった。

排出ガスのエネルギーでタービンを回し、これに直結したコンプレッサーで空気をシリンダー内に送り込んでパワーアップを図るターボチャージャーは、既存エンジンをベースに効率的に性能の向上を図るには最適の方法だった。開発陣はまず、この新技術をL20E型1998cc直6OHCエンジンに組み込む。完成したユニットはL20ET型。パワー&トルクは145ps/21.0kg・mを発生し、430型系セドリック/グロリアに搭載されて1979年12月に“国産初の量産ターボ車”として市場デビューを果たした。L20ETエンジンはその後、C211型系スカイラインやC31型系ローレル、F30型系レパード、S130型系フェアレディZにも採用された。

ターボチャージャーの技術は、中型や小型エンジンでも取り入れられる。Z18E型1770cc直4OHCエンジンをベースにターボを装着したZ18ET型(135ps/20.0kg・m)は910型系ブルーバードやS110型系シルビア/ガゼールに、E15E型1487cc直4OHCをベースにしたE15ET型(115ps/17.0kg・m)はB11型系サニー/ローレル・スピリットやN12型系パルサー/ラングレー/リベルタ・ビラに、MA10型987cc直4OHCをベースにしたMA10ET型(85ps/12.0kg・m)はK10型系マーチに搭載された。

ターボチャージャーの採用は、日本の全自動車メーカーへと波及していく。とくに積極策を打ち出したのが、三菱自動車工業だった。同社はターボチャージャーの開発に際して、自社内で設計を手がける方針を打ち出す。ターボチャージャーはすでに他社でも採用していたが、その多くが海外メーカーの機構を導入していた。純国産ターボを目指した背景には、三菱グループの航空機部門ですでにターボチャージャー技術のノウハウを蓄積していたため、それを自動車用に転用できるという判断があったからだ。

三菱自工独自のターボチャージャーシステムは、1980年4月に登場したギャランΣ/エテルナΣのディーゼルエンジンに採用される。アストロン80と名づけれた4D55型2346cc直4ディーゼルターボは、当時のクラス最強レベルの95ps/18.5kg・mのパワー&トルクを発生した。同年10月にはガソリンエンジンのターボ付き仕様も発売。シリウス80を名乗るG63B型1997cc直4OHCターボは、145ps/22.0kg・mの強力スペックを誇った。

ターボ機構を組み込んだモデルは三菱自工の“フルラインターボ”計画のもと、急速にラインアップを増やしていく。1981年10月にはランサーEXにG62B型1795cc直4OHCターボエンジン(135ps/20.0kg・m)を搭載。翌1982年1月には、ミラージュIIにG12B型1410cc直4OHCターボエンジン(105ps/15.5kg・m)を採用する。さらに同年2月には、トレディア/コルディアにG32B型1597cc直4OHCターボ(115ps/17.0kg・m)を組み込んだ。そして1983年2月には、フルラインターボ計画の仕上げとして、軽自動車初となるターボエンジン搭載モデルのミニカ・アミ/エコノを発売。過給器を備えたG23B型546cc直2OHCは、当時の軽最強の39ps/5.5kg・mを叩き出した。

1982年9月になると、トヨタ自動車がターボチャージャーとDOHCという高性能技術を2つ組み合わせたエンジンを市場に放つ。“レーザー3Tツインカムターボ”こと3T-GTEU型1770cc直4DOHCターボエンジンは、セリカ/コロナ/カリーナのGT系グレードに搭載された。

3T-GTEU型はメカニズム面も凝っており、2プラグ点火方式や二段配電ディストリビュータ、ノックコントロールシステム、サーモバルブ付きターボ専用オイルクーラーシステムなどを装備する。パワー&トルクは、当時のライバルを凌駕する160ps/21.0kg・mを発生した。

エンジン屋として名高い本田技研工業は、1982年9月に同社初の量産ターボ車となるシティ・ターボを発売する。動力源にはニューコンバックスエンジンに、IHI製ターボチャージャーを組み込んだ“ハイパーターボ”ユニットを採用。このエンジンには、電子制御燃料噴射装置のPGM-FIや新設計のピストン&クランクシャフトなども備えられていた。ターボ付きのER型1231cc直4OHCユニットは、100ps/15.0kg・mのパワー&トルクを発生。この高スペックを実現したうえで、10モード走行燃費は18.6km/ℓをキープしていた。

コンバックスターボの進化は、さらに続く。1983年10月には燃焼室形状を改良し、同時に空冷式インタークーラーを組み込んだターボ付きER型エンジンが、シティ・ターボIIに搭載されてデビューする。パワー&トルクは110ps/16.3kg・mにまで引き上がった。ちなみにホンダは、1983年シーズンよりF1に復帰。搭載する1.5ℓ ・V6ターボエンジンは時を経るに連れて至極の速さを見せ、ホンダのターボエンジンのイメージアップに貢献した。

既存のメカニズムを高性能化させるターボのイメージはクルマ以外の製品にも波及し、掃除機やエアコン、ドライヤーなどの新しい家電製品にターボのネーミングが付けられる。パワーアップの象徴的な機構として持てはやされたターボは、1980年代の産業界の流行語となったのだ。