トヨペット・コロナ・マークII 【1968,1969,1970,1971】

上級な装備と車格を持った新戦略車

ミリオンセラーカーの3代目コロナのイメージを受け継ぎ、

より上級にシフトしてデビューしたマークⅡ。

セダン、ハードトップ、ワゴン、バンのモデルを持ち、

コロナより大きくクラウンよりコンパクトな

新たな市場の開拓を狙っての登場だった。

1960年代の日本では、俗に「BC戦争」と言われた激烈な新車販売合戦が繰りひろげられていた。対戦したのは、日産のブルーバード(イニシャルB)とトヨペット・コロナ(イニシャルC)であった。1950年代から、日本の自動車市場の中核であったタクシー向けの需要に対して、信頼性に富むオーソドックスなメカニズムと実質的なスタイルのボディーで好評を得ていたダットサンは、いわば新参者のトヨペット・コロナに対して、常に優位な戦いを進めていた。

そのスタイルの雰囲気から、「ダルマ・コロナ」と呼ばれた最初のコロナ(ST20型、1957年)は、ブルーバード以前の110系(1955年)や210系(1957年)の好調振りに刺激される形で、急遽生産化されたモデルだった。開発時間を短縮するために、シャシー・フレームはトヨペット・クラウンのものを、ボディーはタクシー用モデルであったトヨペット・マスターのものを、さらにエンジンは旧式なS型(直列4気筒SV、995cc、33ps)が使われた。スタイリングも、室内スペースなどは十分に広かったが、外見は決してスマートなものではなく、これが「ダルマ」とあだ名される所以となっていた。

このトヨタの新型車であり、ダットサン110/210系の対抗馬として登場したモデルは、クルマとしてはよく考えられてはいたが、ダットサンの牙城を切り崩すことはできなかった。1959年に日産ブルーバード(310系)が登場し、コロナはエンジンをP型(4気筒OHV、45ps)に代え、内外装を高級化するなど化粧直しをしたが、ブルーバードとのシェアは開く一方であった。コロナの失敗は、トヨタにとっては苦い経験となったのである。

トヨタはコロナの刷新を計画、1960年に新型コロナを発売した。発売の数カ月も前から、「新しくないのは車輪が4つあることだけ」などの派手なキャッチコピーで大々的なティーザーキャンペーンを展開し、新型コロナへの市場の注目を集めていた。すでに、メーカーの計画では、タクシー向けばかりではなく、一般の自家用向けのモデルと考えていたのである。

しかし、PT20型として登場した第二世代のコロナは、その多くが特に地方でのタクシー用として使われるケースが多かった。その結果、乗り心地優先で設計されていた足回りは悪路での酷使に耐え切れず、サスペンションのトラブルが頻発した。ブルーバードとコロナの第二ラウンドは、またしてもブルーバードに凱歌があがる結果となったのである。

コロナの2戦2敗で迎えた第三ラウンド。背水の陣となったコロナは、ボディーの大型化とエンジン排気量の拡大を主軸とした、徹底的な大型化作戦で新しいコロナを設計する。1964年に登場したRT40系のコロナがそれで、ライバルのブルーバード(410系)よりもわずかに大きいボディーサイズ、アローラインと呼ばれたキュービックなスタイル(一般には電気カミソリなどと呼ばれた)、1490ccの排気量で70psを発する2R型直列4気筒エンジンなど、少なくともカタログ上では全ての点で410ブルーバードを凌駕するものとなっていた。

RT40系コロナは爆発的な人気を集め、初めてブルーバードを制してベストセラーカーとなった。無論、市場の中心がタクシー需要を離れ、自家用車中心へとシフトしたという時代背景も追い風ではあったのだが。

1960年代も後半になると、自家用車は「3種の神器」とか「3C(Car、Cooler、Color-TV)」などと呼ばれるものとなり、特別なものではなくなっていた。特にクルマは高級化と大型化指向を強めていく。リッターカーから始まったコロナやブルーバードも、市場の動向や要求に応じる形で、順次、高級化と大型化の傾向を強めることになった。すでに、RT40系からRT90系のコロナでは、高級化と大型化は限界に達していた。時代は本格的なマイカー時代を迎えていたのである。

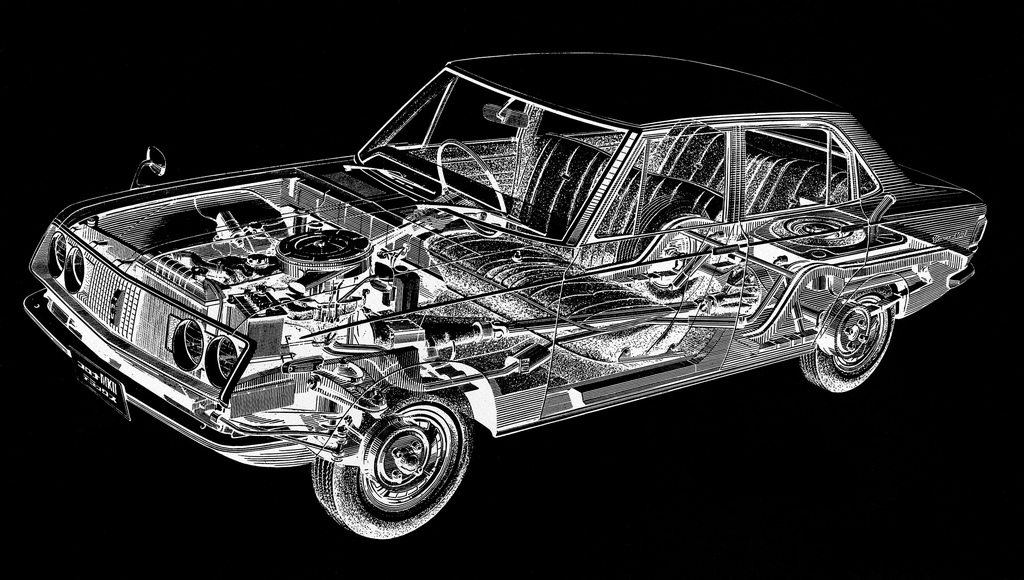

トヨタではコロナの市場を受け継ぎ、より高級化と大型化を推し進めるべく、まったく新しいモデルの開発を決定する。それが、1968年9月にデビューした「トヨペット コロナ・マークⅡ(RT60/RT70)」である。ボディーサイズやエンジンの排気量からは、従来のコロナとクラウンの中間に位置付けられていた。搭載されるエンジンは排気量1591ccと1858ccの2種で、いずれも直列4気筒SOHCとなっていた。ボディーバリエーションは4ドアセダンと2ドアハードトップのほか、スポーティー仕様のSL、商用車としてのバンやワゴンなどもあり、総計11車種52仕様という膨大な車種が存在していた。国内市場だけではなく、海外市場(特にアメリカ市場)を見据えたボディーサイズと性能の高さは、日本のクルマも国際的なレベルまで成長していたことの証でもあった。

マークⅡのライバルは、日産ローレル、マツダ・ルーチェ1800などとなる。だが、ここでもトヨタは販売の巧さで着実にシェアを獲得、ベストセラーの地位を獲得したのであった。

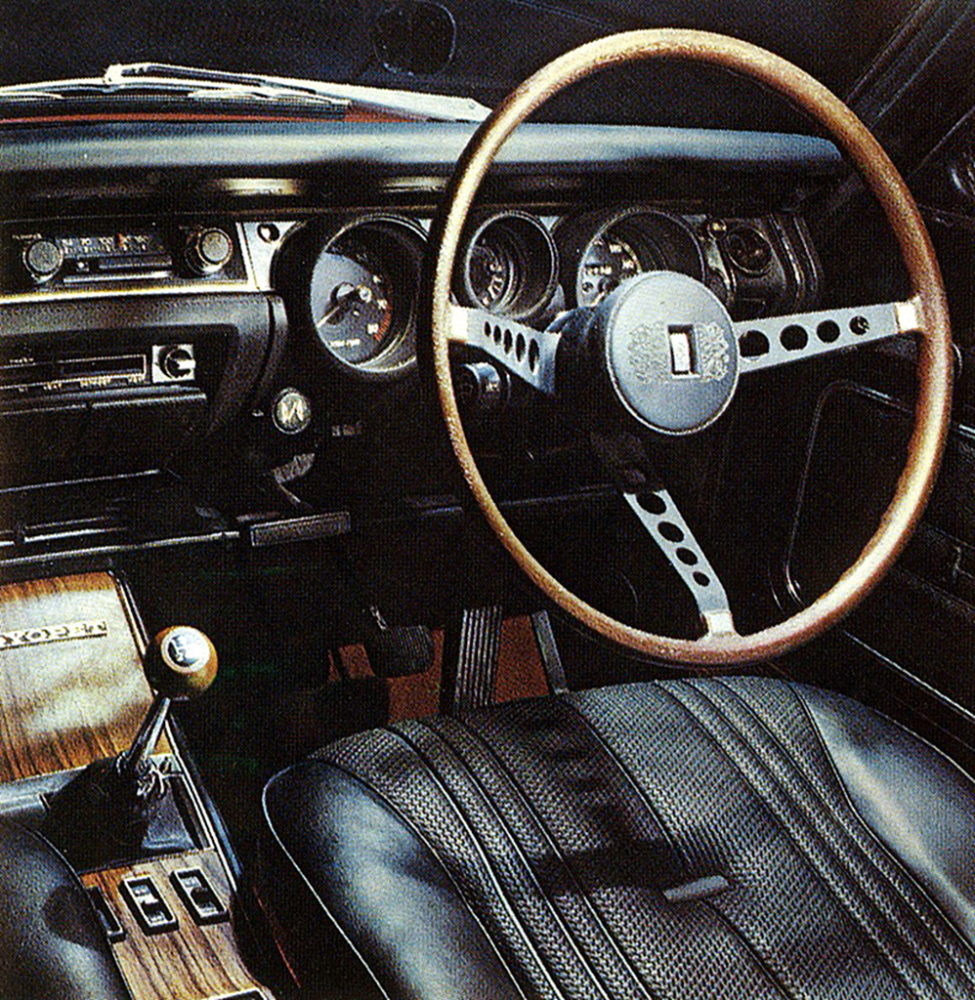

マークⅡの看板モデルは、排気量1858ccの直列4気筒SOHCエンジンと2ドアハードトップを組み合せたマークⅡSLで、圧縮比10と2基のSU型キャブレターを装備して、110ps/6000rpmの最高出力と15.5kg-m/4000rpmの最大トルクを発揮する。トランスミッションは、発売当初は4速MTのみの設定だったが、1969年2月からは3速トヨグライドATも選択可能となった。

スポーティーモデルとは言っても、ユーザーのイージードライブ指向は無視できなくなっていたというわけだ。安全面では、イナーシャリール付きシートベルト、ヘッドレスト、防眩装置付き室内ミラー、コラプシブルステアリング、後輪ブレーキにPCVバルブが組み込まれ、ステアリングセンターにクラッシュパッドが付けられるなど、今日では当然の装備となっているが、当時考えられる最高レベルの安全装備が盛り込まれていた。

ダットサン110/210系との熾烈なシェア争いに敗北し、起死回生を期した「電気カミソリ」コロナ(RT40)で形勢を逆転、遂にベストセラーとなったコロナが、次世代に向けて大型化したモデルがマークⅡだったわけだが、一方では、トヨタの大衆化の象徴となった感も否めない。

しかし、マークⅡは最初から確実にシェアを拡大し続け、トヨタというメーカーのバックボーンとなるのである。それは、日本の自動車工業の縮図でもあった。