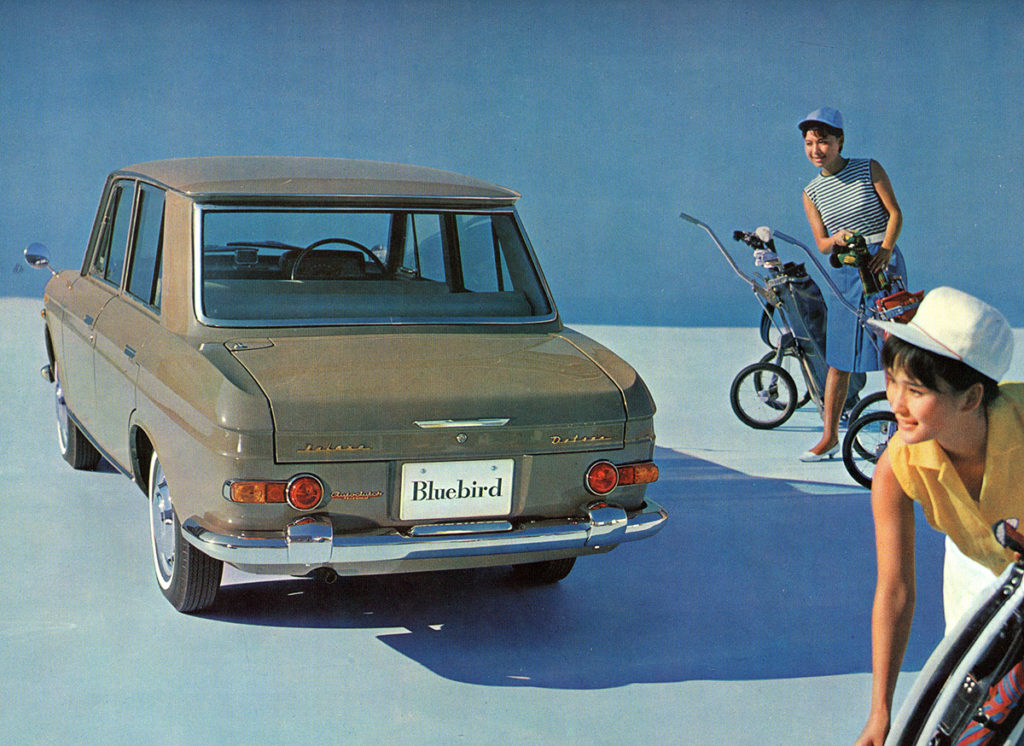

ブルーバード 【1963,1964,1965,1966,1967】

海外でも愛された日本の代表モデル

1963年9月、ブルーバードは第二世代目の410型となった。エンジンやシャシー、サスペンションなど基本的なメカ部分については、旧型310型からのキャリーオーバーとなっていた。信頼性の高いエンジンやサスペンションを生かしながら、主にスタイリングを中心にフルモデルチェンジを行ったのが新型ブルーバードである410型なのだ。

310型は1959年8月にデビュー。ニックネームを“柿の種”といったが、これはテールライトの形が柿の種に似ていたことから、だれ言うともなく広まった。310型ブルーバードは、ライバルのトヨペット・コロナに大きく水を開け、発売以来4年間で21万台という国産乗用車初の記録的生産を達成。輸出総数も3万2000台を数えた。日本の小型車市場は、B(ブルーバード)、C(コロナ)戦争真っ只中だったが、まずこれを制したのはブルーバードだった。

410型ブルーバードの大きな特徴の一つは、日産の小型車として初めてフルモノコック構造のボディを採用したことだった。それまでの310型は、スチール製の梯子型フレームにエンジンやサスペンションを組み付け、それらを覆う形で別体のボディを組み合わせる古典的な作りとなっていた(セパレートフレーム構造と言う)。これは、クルマ自体の生産性が低く、大量生産には向かない。重量もかさみ、車高も高くなりがちだった。新しい410型に採用されたフルモノコック構造では、フレームとボディが一体化され、したがって生産性も飛躍的に高まる。また、ボディスタイリングは、イタリアのカロッツェリア、ピニンファリーナによるものであり、フラットデッキの3BOXセダンとしてはスタイリッシュかつ合理的なものとなっていた。この当時の流行であった、ヒサシ付きルーフ(ほぼ同時代のシボレー・コルヴェアやBMW2002などにも見られる)や後下がりのサイドラインなどが410型ブルーバードのスタイリング上の特徴となっていた。

インテリアも一新され、フラットなインスツルメンツパネルの上に載せられたメータークラスター、ベンチシート(セパレートシートもオプションで設定)とコラムシフトを採用したことによる広い室内空間、トランクルームの広さは国産車の最先端を行くものであった。室内寸法は310型と比較して175mmも長くなっていた。ちなみに1130mmの室内高は310型と同等だったが、車高が55mmも低くなっていることを考えるとパッケージングの優秀さを示すものだった。この点にもフルモノコックボディ採用の利点が現れていた。

エンジンは、吸・排気系のチューニングやエンジン・マウントの改良などで特に中・低速度域でのスムーズさを増していた。水冷直列4気筒で主力のOHV1189cc(55ps/4800rpm、8.8kg・m/3600rpm)と廉価版の988cc(45ps/4800rpm、7.2kg・m/4000rpm)の2種を設定していた。トランスミッションはコラムシフトの3速型でフルシンクロメッシュ機構を持つ。サスペンションは前がダブルウイッシュボーン/コイル・スプリング、後が半楕円リーフ・スプリングを用いた固定軸である。ブレーキは4輪ドラムでサーボ機構は付かない。タイヤは5.60—13サイズのクロスプライ・タイヤが標準であった。

新スタイルの410型ブルーバードの登場で、マーケットはブルーバードの一人勝ちになるかと思われたのだが、1964年9月にトヨタが新型トヨペット・コロナ(RT40系)を登場させると徐々に変化が現れ始める。ヨーロッパ調の「尻下がり」と言われたブルーバードのスタイルよりも、アメリカ的な直線を基調としたコロナのスタイリングが新しく見えたことやコロナは最初から1500ccクラスのエンジンを主軸に置いていたことなどがシェアの変化をもたらした。コロナは明らかに、ブルーバードより上の車格を狙っていたのである。そして価格はブルーバードとほぼ同じレベルにあった。今考えるとブルーバードの人気が押されてしまうのも当然である。しかし技術指向の高かった当時の日産は、コロナより小排気量ながら性能は同等と、エンジンの排気量拡大に積極的ではなかった。

人気挽回を期して、1965年秋には主力ユニットの排気量を1300ccに拡大。さらに従来からのSS(スポーツセダン)に加え、フェアレディ1600のエンジンを移植したブルーバードSSS(スーパースポーツセダン)を投入する。最高速度は160km/h、0〜400m加速18.2秒の性能は、このクラスでは他に類を見ないほどであった。SSSをベースとしたラリーカーは、同年4月の東アフリカ サファリラリーにクラス優勝を成し遂げる。

日本ではコロナに翻弄されたが、輸出は好調だった。日産のアメリカでの販売実績は1964年に年間1万台ラインを突破し、輸入車市場でベストテンの一角を占めるまでに成長した。その立て役者となったのが410型ブルーバードだった。410型ブルーバードは車種別輸出実績で長く日本一を快走。1964年6月期では5人乗り乗用車輸出の8割をブルーバードが占めたほどだ。北米での販売増加は片山豊氏をはじめとする米国日産スタッフの懸命な努力の賜だったが、なによりクルマとしての完成度が高かったのが好調の源泉だった。