スカイライン2000GT 【1965,1964,1966.1967.1968】

スポーツカーの速さを持った“初代赤バッジ”

それは誇り高いプリンス技術陣の悔しい思いだった。

1963年の第一回日本グランプリでプリンスは

メーカー間の紳士協定を忠実に守り

市販状態そのままのクルマで参戦。惨敗を喫する。

自らの技術力に対し絶対的な自信を持っていたプリンスにとって

敗北は受け入れることのできない屈辱だった。

第二回日本グランプリでは絶対に優勝する!

その強い意思が奇跡を生み、スカイライン神話を樹立する。

スポーツカーの性能を持ったセダン、“羊の皮を被った狼”の異名を持つ初代スカイライン2000GTのストーリーは、1963年の第一回日本グランプリから始まる。三重県の鈴鹿サーキットで開催された日本初の国際公認レースとなった日本グランプリで、プリンス自動車は惨敗する。高い技術力を誇るプリンスにとって、それは屈辱を意味した。実は日本グランプリに向け、各メーカー間では2点の約束事 (紳士協定)を交わしていた。1)メーカーがチームを編成してはいけない 2)メーカーがレース車の改造に関与してはいけない、の2点がその約束事だった。はじめての本格レースに対し、メーカーが関与して混乱をきたすことを憂慮しての取り決めで、市販車による平等な戦いを実現するための手段だった。

しかし、この約束事は守られることはなかった。トヨタ、日産を筆頭にライバル各社はグランプリを自社のクルマの優秀性をアピールする絶好の機会と捉え、積極的な準備プランを練った。実質的にメーカーチームを編成し、クルマもレース用に徹底的なチューニングを施し必勝を期したのだ。それも協定が存在するため秘密裏にである。対して技術力に自信を持っていたプリンスは、業界の約束事を律儀に守り、完全な市販車でレースに臨んだ。ドライバーも当時、日大芸術学部の学生だった生沢徹に加え、在日アメリカ軍人のR.ジョーンズとW.レイクの3名の完全なアマチュアだった。

レース用にチューニングされたマシンと周到な準備を繰り返した手練のドライバーに、一般の市販車とアマチュアドライバーの組み合わせが敵うわけはなかった。スカイライン・スポーツで参戦した“スポーツカーIIレース”では7位と10位。“ツーリングカーIVレース”ではスカイライン・スーパーが8位、グロリアが10位に入るにとどまったのだ。ちなみにスポーツカーIIレースで総合優勝を飾った日産フェアレディSP310は、ツインキャブ仕様となっており、足回りもまったくの別物だった。レース後に協定違反の疑いで主催者側にクレームをつけたが後の祭り。主催者側は「フェアレディは輸出仕様だから、改造は違反ではない」という苦しい答弁で逃げてしまった。

レース敗北の影響は、プリンスにとって予想以上に厳しいものだった。プリンス各車は、技術力、パフォーマンスの高さで売ってきた。それがレースで勝利を収めることはもちろん、ライバルと互角に走ることすらできなかったのである。毎年1万台の販売セールスを記録してきた初代スカイラインは、グランプリ後に販売が急降下。1963年の販売台数は4000台を若干、超える程度にとどまった。現代とは比べものにならないほど、レースの結果が販売に直結していたのだ。

正直にメーカー間の紳士協定を守ったことによる敗北。誇り高いプリンスの技術陣にとってこれほど屈辱的なことはなかった。第一回グランプリの各メーカーの対応によりメーカーはグランプリに直接関与してはならないという紳士協定が事実上、撤廃されたこともあり、プリンスはレース後すぐに翌年の勝利に向けての準備をスタートさせる。

目指すは、出場全クラスの完全制覇。とくにグランプリの花形ともいえるGT-IIクラスの勝利は絶対的な条件だった。GT-IIクラスに出場するためには、連続する12ヶ月間に100台以上を生産する必要があった。それだけにマシンの準備は急を要した。当初は1963年10月の東京モーターショーに参考出品され好評を博したイタリアのカロッツェリア・スカリオーネ製作の「スカイライン1900スプリント」がマシン候補に浮上する。スカイライン1900スプリントは高速時の空気抵抗が少ない造形を持ち、軽量なことからベースモデルとして最適だった。標準状態で180km/hをマークするモデルだけに、レース用チューンを施すと無敵に思われた。

しかし生産台数100台という点がネックとなった。次回のグランプリに出場するためには1964年3月までに100台の1900スプリントを生産する必要がある。しかし手作り生産を想定していた1900スプリントは到底、対応できなかった。そこで急浮上したのがモデルチェンジしてコンパクトになったS50型スカイラインをベースモデルにする案である。1963年秋にセダンのフォード・コルチナにロータス製のDOHCエンジンを搭載した純スポーツモデル「ロータス・コルチナ」が欧州でデビューしたことも技術陣を刺激した。第二回日本グランプリにもこのロータス・コルチナの参戦が予想されたから、具体的には“打倒コルチナ・ロータス”が目標となった。

当初はS50型スカイラインのボディに直列4気筒の1900ccユニットを搭載する案が検討され、実際にテスト車も作られた。パフォーマンスもハンドリングも優れていたため、一時はこのクルマでのGT-IIクラス参戦が決定したかに見えた。しかし技術陣は、さらなるパフォーマンスを目指した。S50型スカイラインに、グロリア用に開発した2000ccの直列6気筒エンジンを積むプランだ。GT-IIの勝利のためには、ライバルと拮抗した性能ではなく、ライバルが萎縮するほどの性能とインパクトが必要と判断したのだ。結局プリンスは、S50型スカイラインに6気筒のG7型エンジンを積むマシンでの参戦することになる。参戦のための100台の生産が正式決定したのは1964年1月27日の常務会でのことだった。

4気筒ユニットを積むために設計されたS50型スカイラインに、G7型の6気筒エンジンを搭載するためにはロングノーズ化が必要だった。100台の生産にあたっては、S50型のモノコックボディを生産ラインから取り出し、1台ずつフロント部を改造していく。フェンダー部分を切断しエプロン部分にスペーサーを溶接してホイールベースを200mm延長。長い6気筒エンジンが収まるスペースを確保した。ボンネットと左右フェンダーは、S50用パネルを2枚用意し、200mm延長して合わせたという。

100台の改造・生産はすべて手作り。プリンス社内の腕利き職人が総出で作業にあたった。その甲斐あって3月15日を前に100台の改造スーパー・スカイラインが完成。JAFにGTカーとしての公認申請を行う。ちなみに改造スーパー・スカイラインの車両型式はS54型。正式車名は「スカイライン2000GT」を名乗った。

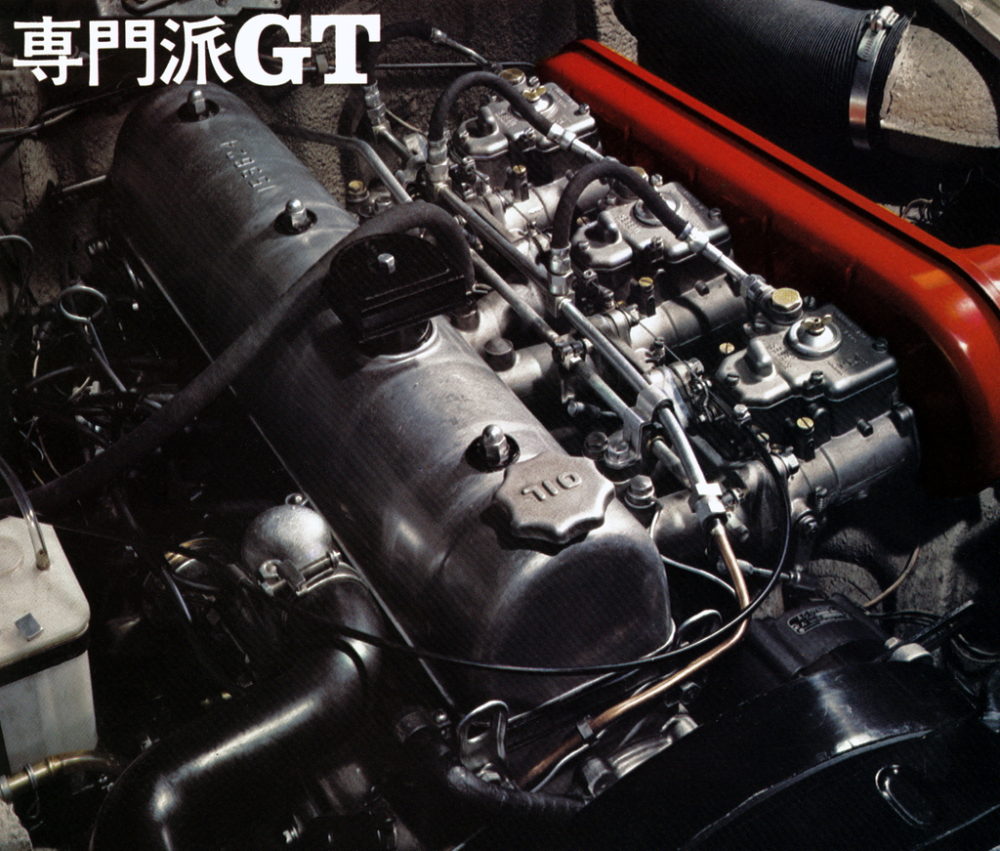

レースへの準備も佳境になる。G7型エンジンにはイタリア・ウェーバー社製のキャブレターが3連装され150ps以上の最高出力をマーク。参戦ドライバーも生沢徹を筆頭に契約ドライバー4名、社員ドライバー4名の布陣が確定し、まずは村山のテストコースでシェイクダウンを実施した。

S54型スカイラインが初めて鈴鹿を走行したのは1964年3月4日。レースのほぼ2ヶ月前だった。パワフルなものの、当初はコーナーリング初期のアンダーステアと、脱出時のオーバーステアに悩まされたという。しかし足回りの見直しと、LSDやリア・トルクロッドの追加などでリファイン。3分程度だったラップタイムは2分50秒前半まで短縮された。これでGT-IIクラスの優勝は間違いない。誰もがそう確信した矢先、事態が急変する。

当時、世界最強と目されたレーシングプロト、ポルシェ904GTSの突然の参戦である。トヨタと関係の深かった式場壮吉がエントリーしたもので、その急な参戦の裏にはトヨタの協力があったと言われている。ポルシェ904GTSは、180psを発揮する純スポーツユニットを搭載したミッドシップ・スポーツで、トップスピードは260km/h。いくら6気筒ユニットを搭載したとはいえ、急ごしらえのスカイライン2000GTが敵う相手でないことは誰の目にも明らかだった。

しかしレースとはシナリオのないドラマである。式場が操るポルシェは予選で大クラッシュを演じ、満身創痍で決勝レースに参戦。スタートでトップに立ったものの、コーナーではスカイラインに激しく追い立てられた。運命の6週目。式場が周回遅れのトライアンフの処理に手間取っている隙に、生沢のスカイラインがポルシェを抜きトップに立つ。ポルシェを従えてメインスタンドに戻ってきたスカイラインの勇姿に10万を超える鈴鹿の観衆は熱狂!スカイラインに惜しみない声援を送った。

結局、その後ポルシェがスカイラインを抜き返し式場が優勝を飾る。しかしGT-IIレースの本当の勇者はスカイラインだった。圧倒的な性能差にひるむことなく、最後までポルシェを追い続けたスカイラインに観衆は、世界に向かって飛翔する日本の姿をオーバーラップさせていたのかもしれない。レース直後からスカイライン人気は沸騰、1964年のスカイラインの総販売台数は2万4000台を超えた。

限定100台と想定していたスカイライン2000GTの販売も好調で、瞬く間に完売。メーカーには追加生産を望む熱いラブコールが殺到した。そこでプリンスは、スカイライン2000GTを正式カタログモデルに昇格させることを決断。1965年2月に正式リリースした。カタログモデルとなったスカイライン2000GTの車両型式はS54B-II型で、ウェーバー製キャブレターを標準で3連装して最高出力125ps/5600rpmを実現。ブレーキもディスクを奢り、足回りも強化するなどレースでの経験をフィードバックした生粋のスポーツモデルとなっていた。フェンダーサイドに入るGTバッジのカラーは赤。“赤バッジ”が高性能スカイラインの象徴となるのはこの時からである。