トヨタ・エンジン01 【1965〜1979】

ツインカムエンジンへのこだわり

クラウンのM型系やコロナ用のR型系、パブリカ用のU型系など、信頼性に重きを置いたエンジンを開発していた1960年代中盤までのトヨタ自動車工業。販社の努力やマーケティング能力の高さで、販売台数の面では日本の自動車メーカーのトップに成長していたが、肝心の高性能技術に関しては他社にやや遅れをとっていた。来るべき高速時代にふさわしく、しかも世界中の業界関係者とユーザーにインパクトを与える高性能エンジンを開発しなければ、業界トップの地位は維持できない--。強い意気込みのもとに、トヨタ自工はエンジンの開発体制を刷新していく。

パートナーとしてタッグを組んだのは、優れた技術を持つヤマハ発動機だった。ヤマハはトヨタと提携する直前、日産自動車との技術協力計画があったが、物別れになっていた。何としても高性能車を手がけたいヤマハは矛先を変え、トヨタ自工にアプローチする。トヨタにとっても、イメージリーダーとなる高性能車の開発は必要不可欠の課題だった。

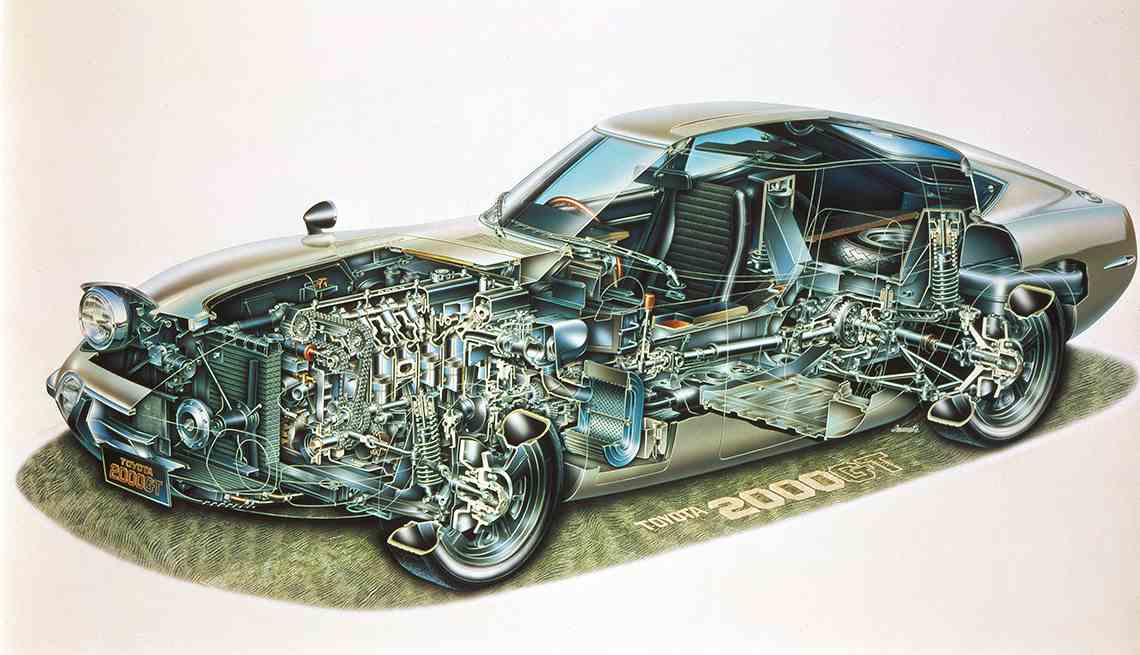

両社はまず高性能車の共同開発に合意する。開発体制は、トヨタが基本シャシーとボディーを担当し、ヤマハがエンジンや内装の細部を手がけることに決定した。このなかで、とくに重視されたのが高性能車の心臓部であるエンジンだった。ベースとして選ばれたのはクラウン用に開発していたM型2L直6OHC。ここにヤマハの技術陣はチェーン駆動のDOHCヘッドを組み込み、さらに燃焼室を改良して半球形の形状とする。バルブは吸気42mm、排気37mmの大径タイプをクロスフローに配置した。ピストンは熱膨張の小さいローエツキス製。バルブリフター表面には亜鉛メッキも施す。燃料供給装置はウエーバー・ツインチョークキャブレターを3連装で組み合わせた。

トヨタとヤマハの共同作となる高性能車は、1965年の第12回東京モーターショーで初披露される。車名はトヨタ2000GT。ロングノースの前輪軸より後方に置かれた珠玉の3M型1988cc・直列6気筒DOHCは、150ps/6600rpmの最高出力と18.0kg・m/5500rpmの最大トルクを発生した。

3M型ユニットの登場によって、高性能エンジンの生産メーカーに仲間入りしたトヨタ自工。しかし、同社の“ツインカム”に対するこだわりは、まだまだ終わらなかった。というよりも、これをきっかけに勢いが増していった。

3M型に続くDOHC化第2弾として開発陣が選んだエンジンは、コロナ用の4R型だった。1.6L直列4気筒OHCは、再びヤマハ発動機の手によってアルミ製DOHCヘッドが載せられ、さらに専用設計のクランクシャフトやピストンが採用される。もちろん、クロスフローに半球形燃焼室も盛り込んだ。燃料供給装置はソレックスのツインチョークキャブレターを2連装。熱対策として、冷却フィン付きアルミ合金オイルパンや大容量ギアオイルポンプなども装着する。

9R型と名づけられた1588cc直列4気筒DOHCエンジンは、トヨタ1600GTに搭載されて1967年8月に市場デビューを果たす。その高性能ぶりは走り屋たちから絶大な支持を集め、モータースポーツのシーンでも大活躍した。

トヨタ自工のツインカム戦略は、さらに力を増していく。1969年10月には10R型1.9L直列4気筒DOHCをコロナ・マークⅡ1900GSSに搭載。さらに1970年10月には2T型をベースにDOHCヘッド機構とツインキャブレターを組み込んだ2T-G型を設定し、国産初の本格スペシャルティカーであるセリカ1600GTに採用した。

この2T-G型はセリカの兄弟車であるカリーナ1600GT、そしてカローラ・レビン/スプリンター・トレノにも拡大展開される。またセリカ/カリーナとコロナ・マークⅡには、18R-G型と呼ぶ2L直列4気筒DOHCも設定された。

積極果敢なトヨタ自工のDOHC戦略は、段階的に実施された排出ガス規制によっていったんは頓挫する。しかし、1980年代に入ると再び開発の気運が高まり、新世代のツインカムエンジンが相次いでデビューするのであった。