フロンテ71 【1970,1971,1972,1973】

シャープな造形のRR4シーターモデル

1970年11月に登場した第3世代のフロンテ(LC10II型)は、“フロンテ71”を名乗り、時代の先端をいくクルマであることをアピールした。

スタイリングはシャープな造形に一新。角形ヘッドランプをビルトインした精悍なマスクにはじまり、ファストバック形状のリアエンドに収斂する造形を、メーカーでは“スティングレイルック”と称した。軽自動車の限られたボディサイズのなかで、躍動感をうまく表現したスタイルは、当時高い評価を受ける。とくにボディサイドのキャラクターラインと、リアサイドのエンジン冷却口もデザインがスポーティな印象を盛り上げた。

ラインアップは標準シリーズと、スポーティなSシリーズの2タイプ構成。標準がスタンダード、スーパーデラックス、ハイスーパーの3グレード、Sシリーズも、S、SSS、そしてSSSにラジアルタイヤを装着したSSS-Rという3グレードが用意され合計6グレードから選べた。

新型は実用性の高さがアピールポイントだった。トランクルームが新設されたのである。駆動方式は伝統のRRのため、トランクルームはフロントに設けられた。旧型ではフロントに搭載していたスペアタイヤをエンジンルームに移動。さらに燃料タンクもフロントから後席下側に移動させることでトランクスペースを捻出したのだ。絶対的なスペースは全幅1113mm、奥行き490mm、深さ188mmとさほど広くなかったが、それでも独立したトランクスペースの存在は魅力だった。ホンダのN360や、ダイハツのフェローなど、ライバル各車がトランクを備える中、販売戦略上、トランクはどうしても欠かせないものだった。

室内スペースのゆとりも新型の特徴になる。室内長は旧型の1535mmから65mmも長い1600mmに拡大。幅も1100mmから1125mmに広がった。ただし室内高は旧型の1100mmから1090mmに10mmだが低くなった。でもこれには説明が必要だろう。新型は全高そのものが旧型の1330mmから1295mmへと35mmも低くなっている。単純に考えれば室内高は35mm減になるところである。それを開発陣のパッケージングの工夫で、わずか10mm減に抑えたのである。しかも最低地上高は旧型の190mmから195mmへと上昇している。クラス最大級の広さを誇るフロンテ71の室内空間は、工夫の塊といえた。

室内デザインは豪華な印象だった。インパネは標準シリーズが角型2連メーター、Sシリーズは丸型3連メーター仕様で、ヘッドレスト一体のハイバックシートを装備するなど、当時のリッターカーと同等の印象を持っていた。

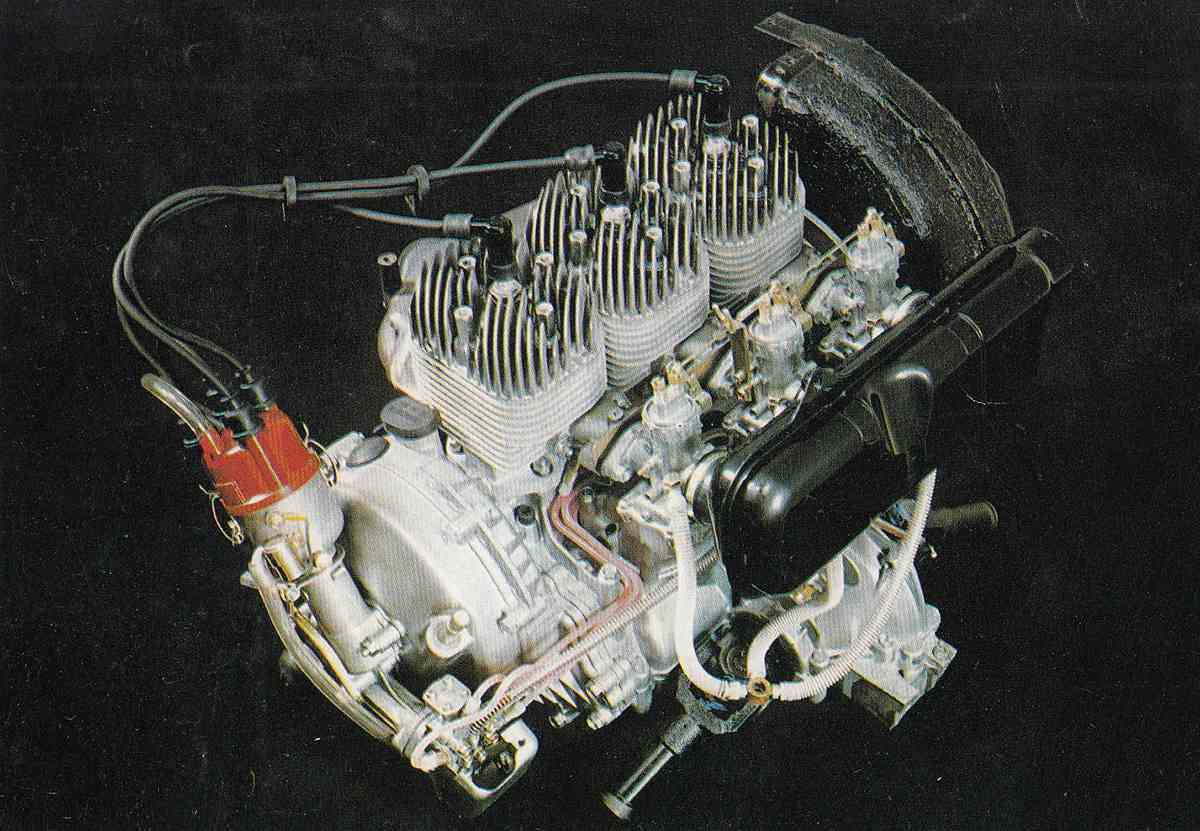

2ストローク3気筒のエンジンについては、基本的に旧型を踏襲していた。しかしエンジン上部にスペアタイヤの収納スペースを確保するため、シリンダーがキャブレター側(進行方向としては前方)へ8.5度倒され、エアクリーナースペースを捻出していた。

エンジン出力は3タイプ。31ps、34ps、36psの3タイプがグレードによって搭載された。全タイプともに3スターター方式のアイドルリミッター付きキャブレターが装着された。トランスミッションは4速MTが組み合わされた。

1971年5月にはエンジンを水冷化し、エンジンノイズの低減、及び暖房能力を大幅に向上した71Wシリーズを追加する。水冷エンジンには34psと37psの2仕様があり、前者はGL-W、後者はGT-Wに搭載する。その後、水冷エンジンはラインアップを充実させ、反面、空冷エンジンはラインアップを整理。フロンテはしだいに水冷モデル中心へと進化する。

フロンテ71のパワーユニットは、当時クラス唯一の2ストローク3気筒。さらに3キャブレター、7ベアリング、アルフィンシリンダーを採用した贅沢なエンジンだった。3気筒を選んだのは、ピストンが1回上昇するごとに爆発する2ストロークの利点を最大限に活用するためである。

クランク2回転で6回爆発する4ストローク6気筒と同じ回転数で、同じ回数の爆発が得られるため、“バランスに優れたエンジン”とアピールしたのだ。確かにフロンテ71の3気筒ユニットはライバルの2気筒ユニットと比較すると滑らかな回転フィールの持ち主だった。だが、356ccという限られた排気量のため日常的に高回転域まで回す必要があったため、絶対的なエンジンノイズは高め。4ストローク6気筒に匹敵するというメーカーの主張は、やや大げさにも感じられた。